カテゴリー

先日入手できたuPD7807ですが、uPD78C10ボードを若干変更することで動かすことができました。

μPD78C10をμPD7807に載せかえるにあたって問題となりそうなのは以下のピンです。

- ピン33: AVSS → VRTH

アナログコンパレータを使わないのであればGNDのままでも構わないのですが、+5Vを10kΩ+10kΩで分圧して2.5Vを加えるようにしました。μPD78C10を使用する場合はジャンパでGNDに接続できるようにします。 - ピン42: VAREF → HOLD

VCCだとホールドしっぱなしとなりプログラムが実行できません。10kΩのプルダウンとし、μPD78C10用にVCCにも接続可能にしました。 - ピン43: AVCC → HLDA

これが最大の問題で出力ピン(しかも通常"L"出力)がVCCに繋がるのでそのままではデバイスを壊しかねません。これもジャンパで切り離せるようにします。 - ピン63: STOP → VDD

10kΩのプルアップではRAMの電源として電流が不足なのでジャンパでショートできるようにしました。これはμPD7810にも有効です。

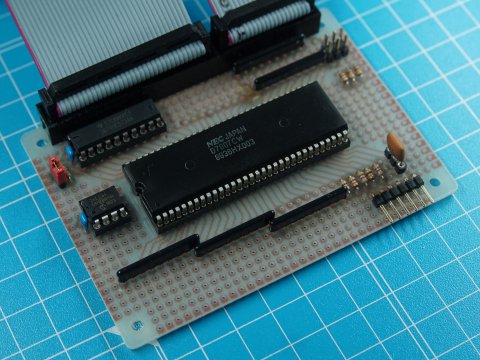

これらを変更し、念のためμPD78C10の動作に問題なのないこと確認、μPD7807向けにジャンパ設定を変更して載せ替えました。

左上の赤いショートピンがピン63で、μPD7807, μPD7810のときショートします。μPD78C10ではどちらでも動作します。低消費電力モードに入れたいときは開放してGNDに落とします。

右上にある2×3のジャンパブロックは左からピン33・ピン43・ピン42で、ショートするとそれぞれGND・VCC・VCCに接続されます。μPD7807では全開放・μPD7810, μPD78C10では3つともショートします。

配線が邪魔でジャンパブロックを端に配置したのがイマイチですね。最初から考慮しておけばよかったのですが...

Universal MonitorはμPD7807, μPD78C10共通の命令のみで書いているのでそのまま動作しました。内蔵UARTもそのままでOKです。

参考文献・関連図書

"1987 Microcomputer Data Book 1/2 Single-Chip Products", NEC Electronics.

関連項目

コメントを追加