MCS-51マクロアセンブリ言語 ユーザーズ・ガイド

MCS-51のアセンブラのマニュアル、©表記によると35年前のものです。

MCS-51(マスクROM内蔵の8051、EPROM内蔵の8751、ROM無しの8031の総称)のマニュアルです。タイトルが微妙なので中をパラパラと見てみると、アセンブラの使い方(操作方法・擬似命令など)とMCS-51の使い方(命令セット・内蔵デバイスなど)が両方書かれています。割合的には半々くらいでしょうか。

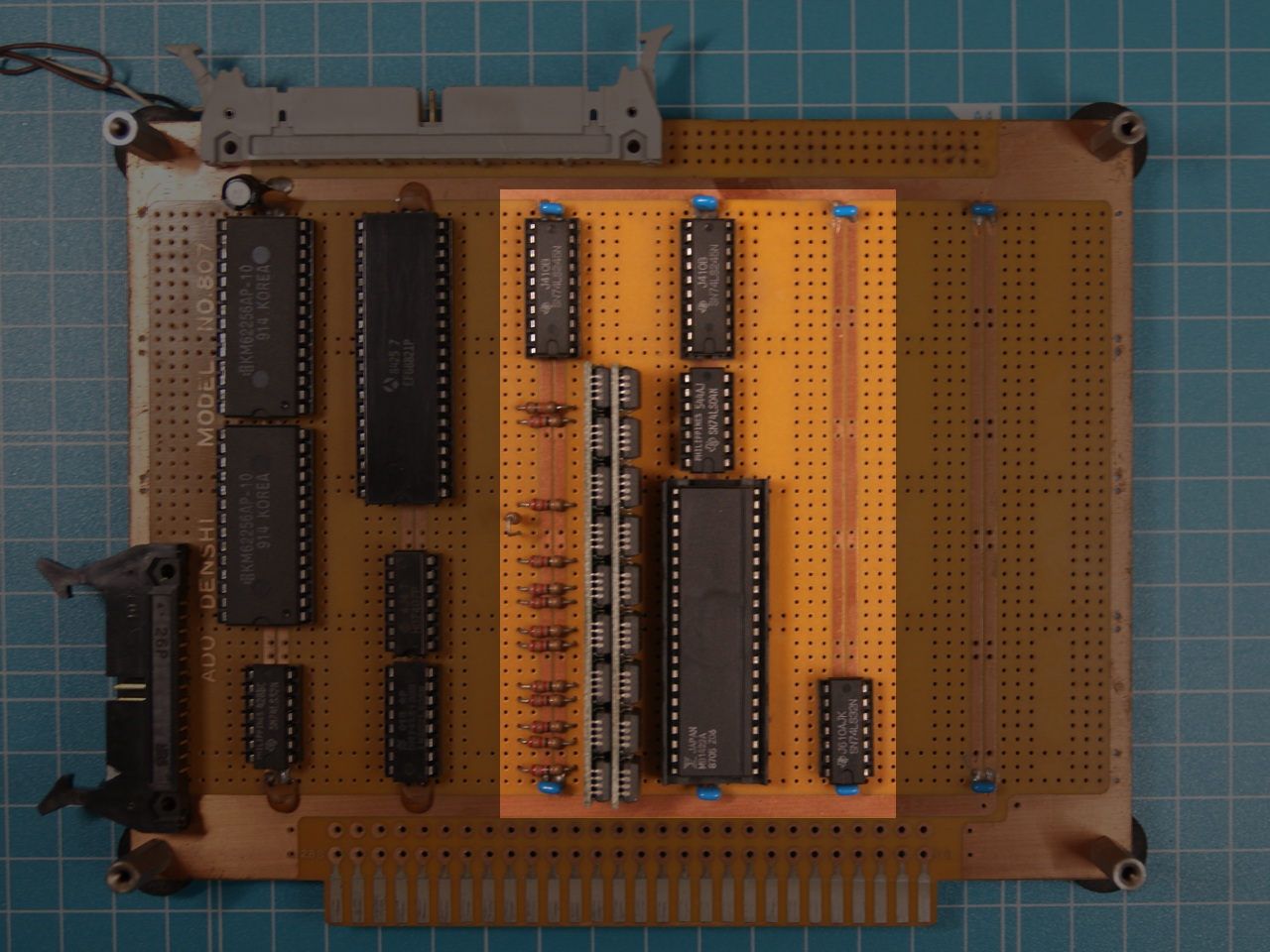

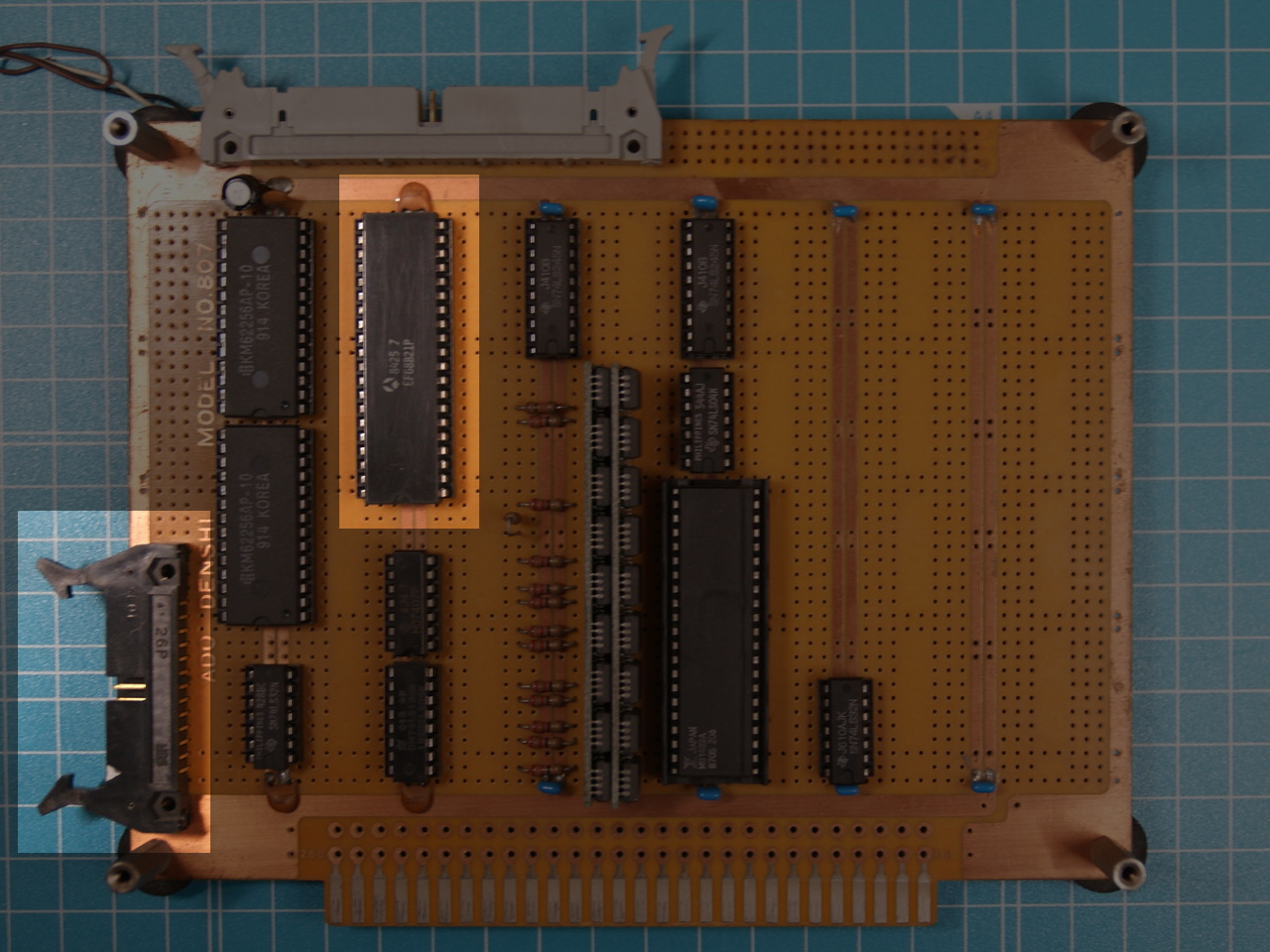

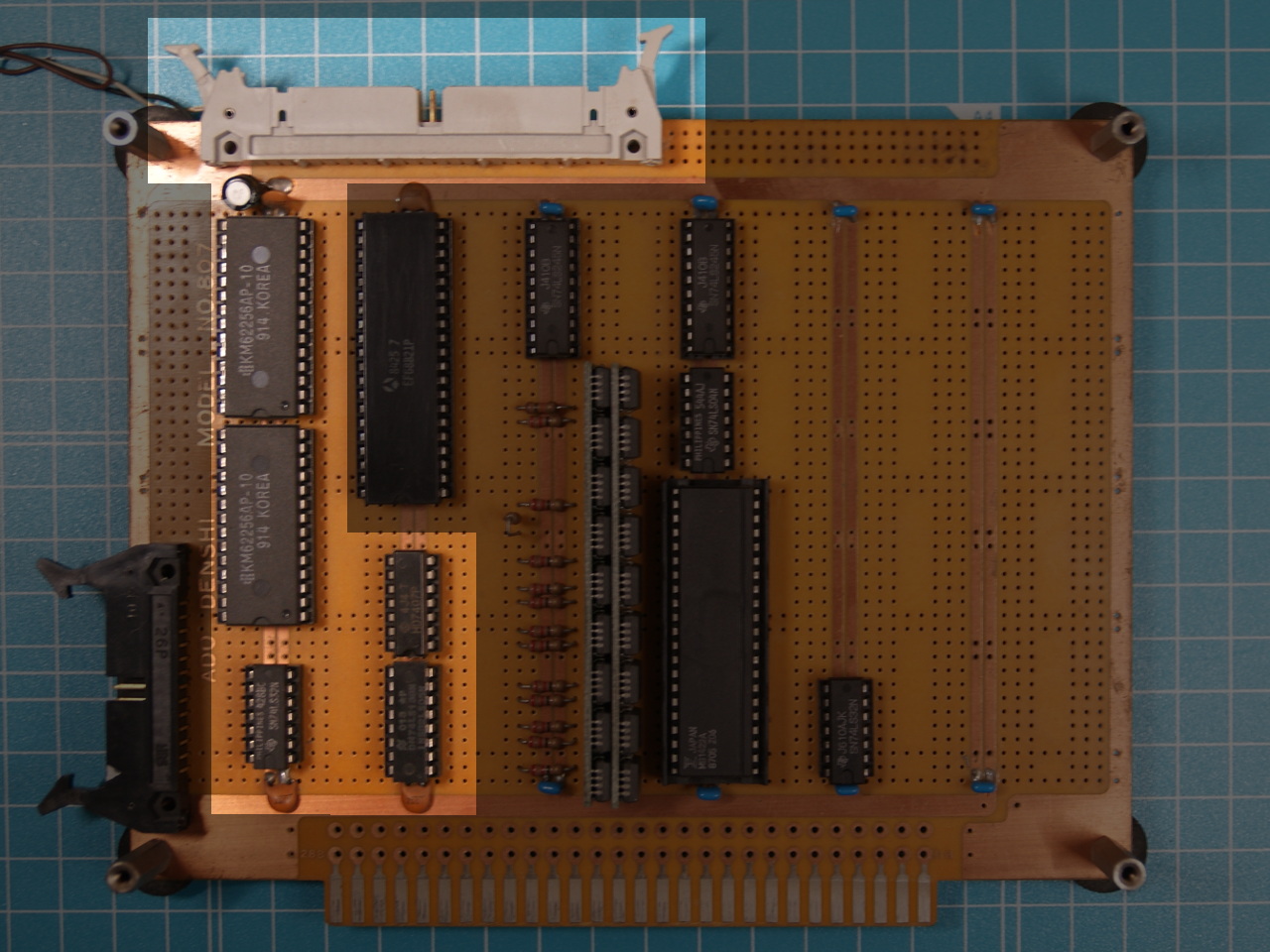

私はMCS-51は使ったことはありません。以前は高価なデバイスでしたし、対応するROMライタを何とかしなければなりません。ROM無しの8031を使えばROMライタは不要ですが、それだったら汎用のプロセッサ(Z80とか8086とか)を使ったほうがマシと思っていました。

それでもこれを持っているのは、「捨てるなら俺にくれ」と言ってしまったせいなのか、一束いくらで買ってしまったせいなのか、今となってはわかりません。