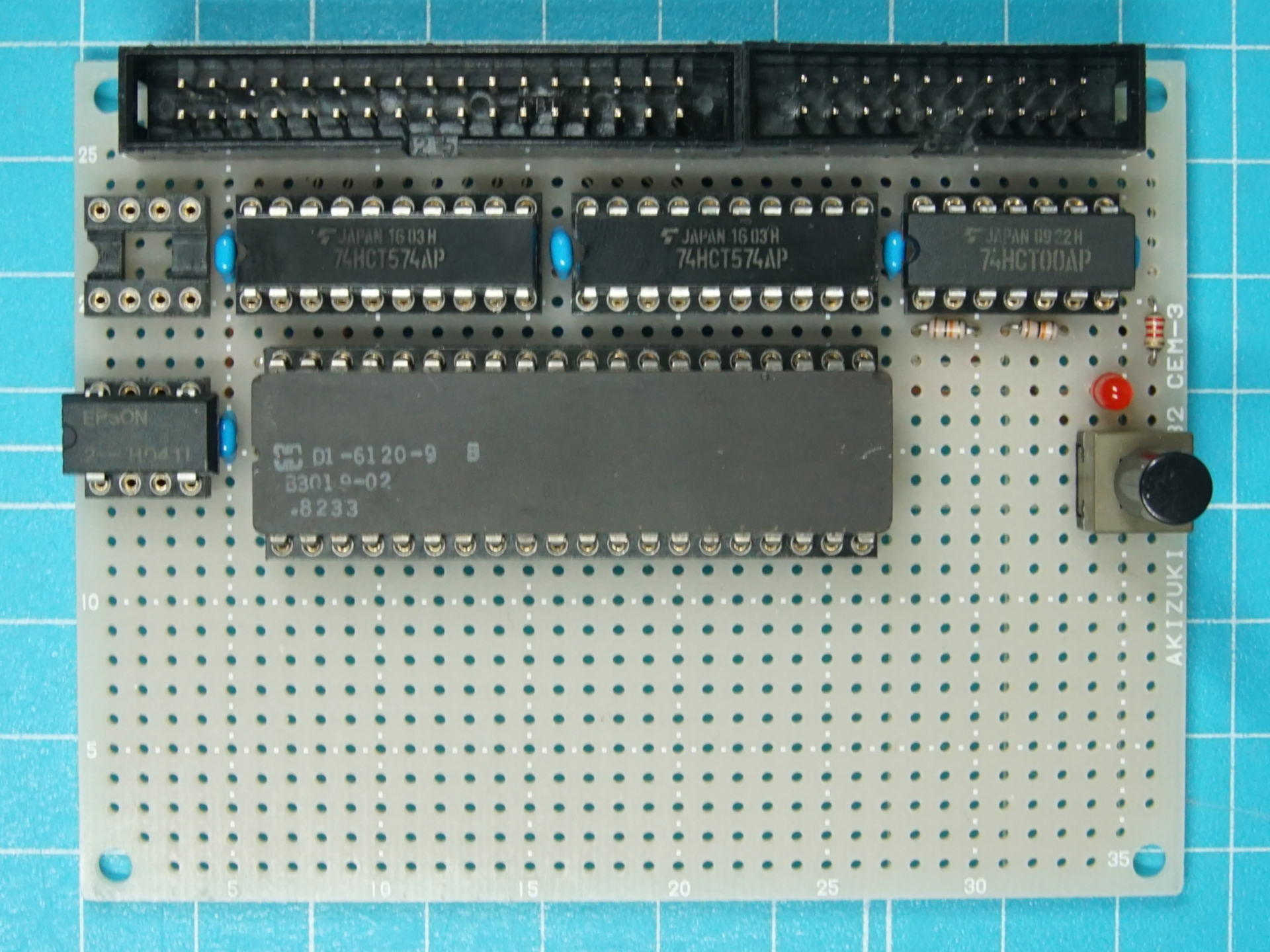

HD1-6120ボード(ソフトウェア編)

予告どおりソフトウェア編です。これまでの「ソフトウェア編」ではモニタ程度のものが動いていることが多かったと思いますが、今回はプログラムの実行ができているらしいとわかる程度です。

最も簡単なテストプログラムは実行開始番地で無限ループさせるものでしょう。

HD1-6120(IM6100も)は0FFFH番地から実行を始めますので、ここに0FFFH番地へのJMP命令を置きます。これを実行させておいてアドレスバスの状態を観察するとA0~A11までがすべて"H"になっていて0FFFH番地を読み続けていることがわかります。

次に異なるアドレスでループさせてみます。

HD1-6120でダイレクトにJMPできる先は、同ページ(アドレスの上位5ビットが同じ)か0ページ(アドレスの上位5ビットがすべて0)だけです。それ以外へ飛びたいときは同ページか0ページにアドレスを書いておいて間接アドレッシングを使います。ここでは簡単に0ページで試してみます。