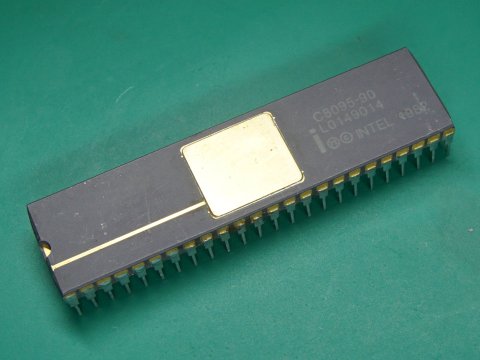

Intel C8095

今回のものもあまり馴染みがないであろうマイコンです。

これはIntelのC8095-90でMCS-96ファミリの一員です。MCS-48 ⇒ MCS-51 の先に位置していて、A/Dコンバータや乗除算器を内蔵した高機能なマイコンです。

中でも特徴的なのが High Speed I/O Unit(HSIO)と呼ばれるサブシステムです。あらかじめ条件を設定しておくことでソフトウェアの介在なく一定の動作を行うことができます。例えば入力ピンの立ち上がりを検知してその時刻(タイマ値)を記録しておく、指定の時刻に出力ピンを変化させたりA/D変換を開始するといったことが可能です。

メモリ空間は64kB、コントローラ向けですからそう大きな容量は必要ないとの判断でしょう。