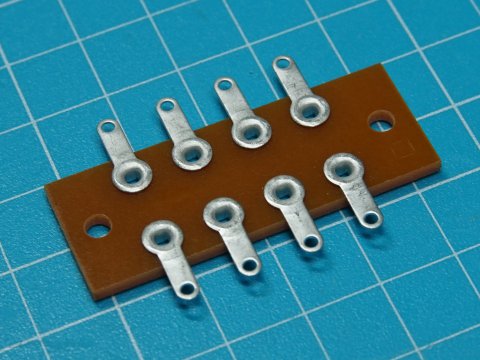

16セグメントLED

16セグメントのLED表示器もありました。

数字のみで良ければ7セグメントで十分ですが、英字もとなると足りません。

そこで数字と英大文字が表示できるようにと考えられたのがこの16セグメントです。似たものに上下の横棒を分割していない14セグメントというのもあります。16セグメントだと右下の小数点(Dp)を入れると17になって扱いにくいですが、14セグメントに小数点なら15、さらにコンマ用にもう1つ追加しても16に収まります。

右下に切り欠きがありますが、1ピンは反対の左上なので要注意です。