パーツ

名持ちのソケット

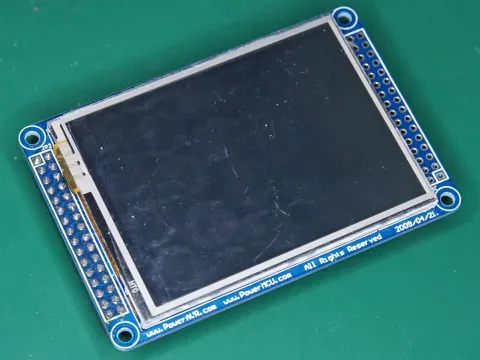

グラフィックLCDモジュール

切手やら文具などを入れていた引き出しを整理していたところ何故かLCDモジュールが出てきました。

上部に「2.8 TFT Color LCD Module Rev 2.0」とあります。(写真では隠れています)

下部にある「www.PowerAVR.com」「www.PowerMCU.com」にアクセスしてみても応答なく、まぁ「2009/04/21」とあって16年前のものならサイトが無くなっていても不思議はありませんね。

他に型番にあたるような表示は見当たりません。

LCDの解像度も不明ですが、よくあるQVGA(320×240)あたりでしょうか。表面にはタッチパネルが付いているようです。

電子安定器

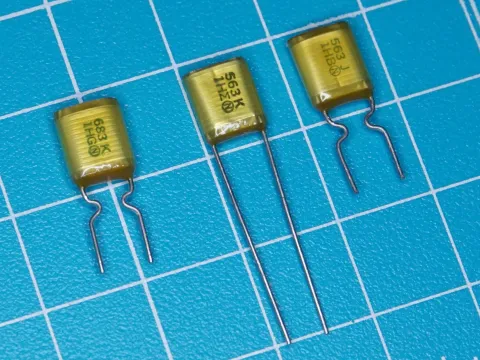

お楽しみ袋買ってみた(その2)

その1で追々書くとしていながらサイト移行などで放置してしまいましたが、やっと使いそうで数が多いものの一部をまとめることができました。

ざっと50個以上はあったと思いますが、大半が写真右の0.056μFのフォーミング品となっていて、ストレート品(中)や0.068μF(左)が若干混入しているといったところでした。

NJM2360のタイミング用にはちょっと大きい(可聴域の10kHz付近になってしまう)かな。

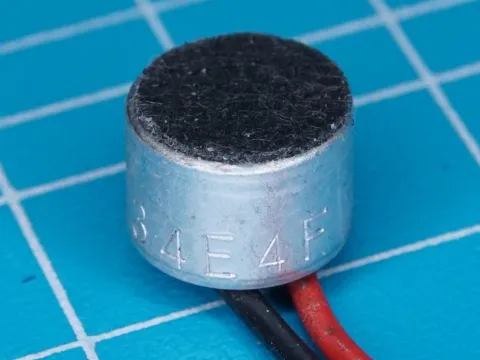

電子ブザー

また別のものを探していて屋根裏から発掘されました。

松下電工のEB2132「器具用電子ブザー」、何に使ったのか記憶にありませんが、おそらく40年程前に買ったものです。

電源を接続するだけで電子音を発します。

これは12V仕様、「ホロホロ」は音のタイプでしょうか。

他にどのようなものがあったのか検索してみたところ既に製造終了していました。それでもマルツなどにページが残っているので比較的最近まで作られていたようです。

電圧は3V, 6V, 12V, 24Vの4種、音は「ヴー」「フリッカ」「ホロホロ」の3種でした。

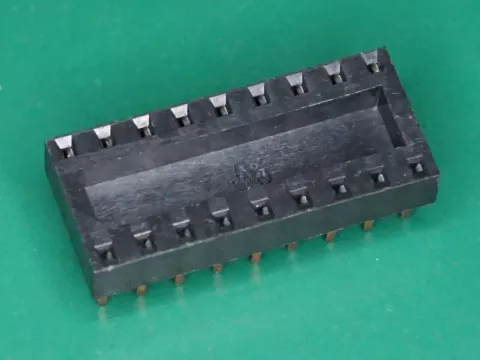

山一ソケット

最近出てきたもの、まだ続きます。

ということで今回はこの山一電機製の64ピンのソケットです。

これはMC68kボードを作った時に買った余りかな。当時お金に余裕はなかったので安いソケットを使っていましたが、この64ピンだけは選択肢が少なくてこれを選んだような。

このソケット、なぜか両側に凹みがあるんですよね。向きを示すマーク以外の何かの用途があるのかもしれません。向きについてはメーカロゴは片側にしかないのでそれを目印にするのが良さそうです。

懐かしいスイッチ

最近発掘された部品はまだまだあります。ということで今回はプッシュスイッチです。

一つ目はこのプッシュスイッチです。

これ子供の頃に工作によく使ったスイッチですね。以前LX-3400のところでキットで買ったと書きましたが、確かそのキットにはこれが6つ使われていたように思います。

一時期(20年位前かな)秋月でも扱われていたこともありました。当時、昔のものとどこか異なっていたと感じた記憶があるのですが、それがどこだったのかよく憶えていません。

今回出てきたこれはいつ買ったものなのだろう?

さて、これメーカとか型番はどうなっているのだろうかと探したところ......

FCN-360シリーズコネクタ

ROMカプセル

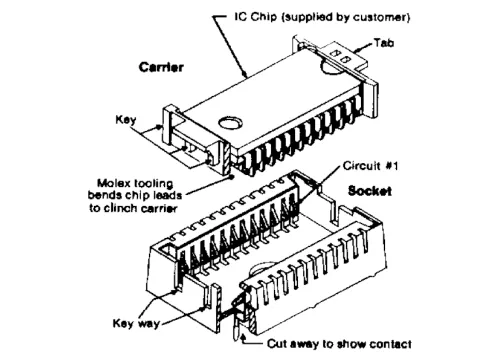

Tandy 200やHC-88で一般ユーザーにROM交換させるために使われていたカプセル式のソケット、正体不明だったのですが偶然に判明しました。

おそらくMolex社の2.54×15.24mm (.100×600") Pitch Modular IC Socket Systemと呼ばれるものと思われます。

これは基板に実装する「Socket」と、ROMなどのICを取り付ける「Carrier」からなり、ICのピンを保護しつつ逆挿しを防ぐ仕組みになっています。ピン数は24, 28, 32が用意されており、キーの位置(と色)によって(アドレスの偶奇など)複数ある場合の入れ替わり防止もできるようになっています。

標準品と思われる黒色の型番は以下の通り。