半導体

PCM56P

以前PCM58Pを取り上げましたが、さらにPCM56Pも出てきました。

Burr-BrownのPCM56P、2つありました。

マーキングはかなりビジーになっています。1987年の日本製ですね。右下の「J」は他と若干色が異なっていますが、おそらく後から実測して選別しているのでしょう。

これはオーディオ用シリアル入力の16ビットのD/Aコンバータ、1チャンネルのものなのでステレオ用に2つあるのは自然なことですね。電源はロジック系とアナログ系がそれぞれ5~12Vの正負電源が必要です。PCM58Pと異なりビット重みの微調整はMSBのみとなっていて、ピン数は16と少なくなっています。

「J」についてデータシートで確認すると全高調波歪率によるランク分けでした。DIP品のPCM56PではK,J,無印,Lの4種、SOIC品のPCM56Uは無印のみとなっています。

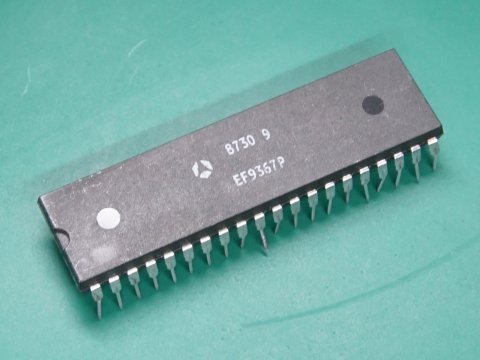

RCA CDP1823

去年買ったまま忘れていたデバイスを発見、CDP1824Eの同類です。

RCAのCDP1823CE、型番からわかるとおりCDP1802ファミリの一員です。これもSRAMでCDP1824より番号は若いですが容量はこちらの方が上で128×8bitの1kbitあります。

マーキングが少し傾いているようですが、古いものではよくある事ですね。ロゴマークも通常フォントで「RCA」とあるだけであっさりしています。

左のピン跡のところは顔のようになっています。もちろん顔文字ではなく山の向きと点の数で何かを表しているのだと思いますが、それ以上は不明です。

1ピンマークも数字の「1」がエンボスになっています。

Z8036

Z8036は以前「Zilog Z8036/8536 CIO」で取り上げましたが、最近さらに入手していました。

SGSのZ8036B1、イタリア製です。5桁のコードはよくわかりませんが1988年製でしょうか?

このSGS製というのはあまり見かけませんが、以前Z80 SIO/DARTのところでZ80 SIO/0を出しました。

あれはツルツルパッケージでしたが、これは梨地になっていますね。

怪しいHM6264

最近手に入れたHM6264ALSP-12が明らかに塗りなおしましたという怪しい代物だったので手持ちを並べてみました。

一番上は約30年前に国内で入手したもの(秋月だったように思いますが確証はありません)、Z80ボード3号機に載っていたものを撮影のために拝借してきました。「L」が付かないので低消費電力版ではありませんが、バッテリバックアップしないのであれば関係ありません。1986年製のアクセスタイム150ns品です。

中段は最近国内で購入したもの、1992年製の120ns品です。写真ではわかりにくいですが上面のみ黒が濃くて光沢があります。一度塗り潰してからマーキングし直したようにも見えるのですがどうでしょう?

SBC6809に使いましたが今のところ動作に異常はなさそうです。

Intel 1702A

まさか手に入るとは思っていなかったものですが、少し前に入手しました。

IntelのB1702A、最初期のUV-EPROMです。ガラスがすりガラスになっているのと上から貼ってあるのが最近のものとは違いますね。これはCERDIPですが他に白いC1702Aもあって、本当はそっちが欲しかったのですが...

世界で最初に商品化されたUV-EPROMは1971年にIntelが発表した1702でした。容量は256×8bitの2kbitで、初めての消去可能なPROMだったはずです。

この1702Aはその改良版で、書き込み条件が若干緩和されています。

TI TMS9900

D8251Aはついでに買ったと書きましたが、その時の本命だったのがこのデバイスです。

Texas InstrumentsのTMS9900JDLというプロセッサです。「7906」とありますから1979年製ですね。

64ピンの巨大なパッケージです。しかも結構薄いのでうっかり割ってしまいそうで怖いです。

このようなセラミックパッケージではピンは側面にロウ付けされているのが一般的ですが、これは上面に付けられています。ピンは金メッキのようですが40年近い年月のせいでかなりボロボロになってしまっています。

さて、これはTIのミニコン 990シリーズをIC化したものです。

Intel D8251A

Electronic Surplusで面白いものを見つけたのですが、あそこは単価は安いのに送料が高いのでついでにいろいろ買ってしまいます。今回のものはその「ついで」に買ってしまったものです。

IntelのD8251A、これまでも8251 USARTは8251, 82C51, μPD71055といろいろ見てきましたがIntelのオリジナルは今回初めて見た気がします。

CERDIPの8251もこれが初めてかな。

頭の「D」がCERDIPを表わしています。Intelのパッケージを表わすプレフィックスをわかる範囲でまとめてみます。データシートに命名法があまり書かれていないのでこの表は類推で書いていることに注意。

SN75188とSN75189

便利なMAX232登場前には定番だったTIA/EIA-232のドライバ・レシーバが出てきました。

Texas InstrumentsのSN75189AN、4回路のレシーバが入っています。

各回路毎にスレッショルドを変更できる点がMAX232などより優れていますが、実際に必要になることはあまり無かったように思います。

こちらはMotorolaの同等品(ってこっちが本家かな)、MC1489Lです。パッケージはセラミックのCERDIPです。