工作

個人的に製作してきたものの紹介です。

電子的なものがほとんどですが、そうでないものも出来るだけ出していきたいと思っています。

回路図、ソースコードなどは出来ればすべて載せたいのですが、以下の理由で難しいものが多いです。

- 回路図については無いものが多い

- どうせ1台しか作らないのだから紙に線を引くのと、実際に配線する手間は大して違わない。

- バス配線などは書かなくてもわかる(各デバイスのD0同士を接続するなど)。ずらすなど注意を要するところだけメモがあれば困らない。

- 雑誌などの記事・データシート・アプリケーションノート等を参考にしたところはそれを見ながら配線すればよい。

- 著作権的に公開でない

- 古いメディアに入っている

- 本当に失われた

残っていないのではなく、そもそも書かないことが多かったためです。

もちろん仕事ならば書きますが。

特に古いものでは雑誌など掲載のものをベースにしているものがあり、オリジナルと分離できないものは公開できません。

5インチや8インチのフロッピーだったり、PC-9801フォーマットだったりして読むのが難しいものがあります。

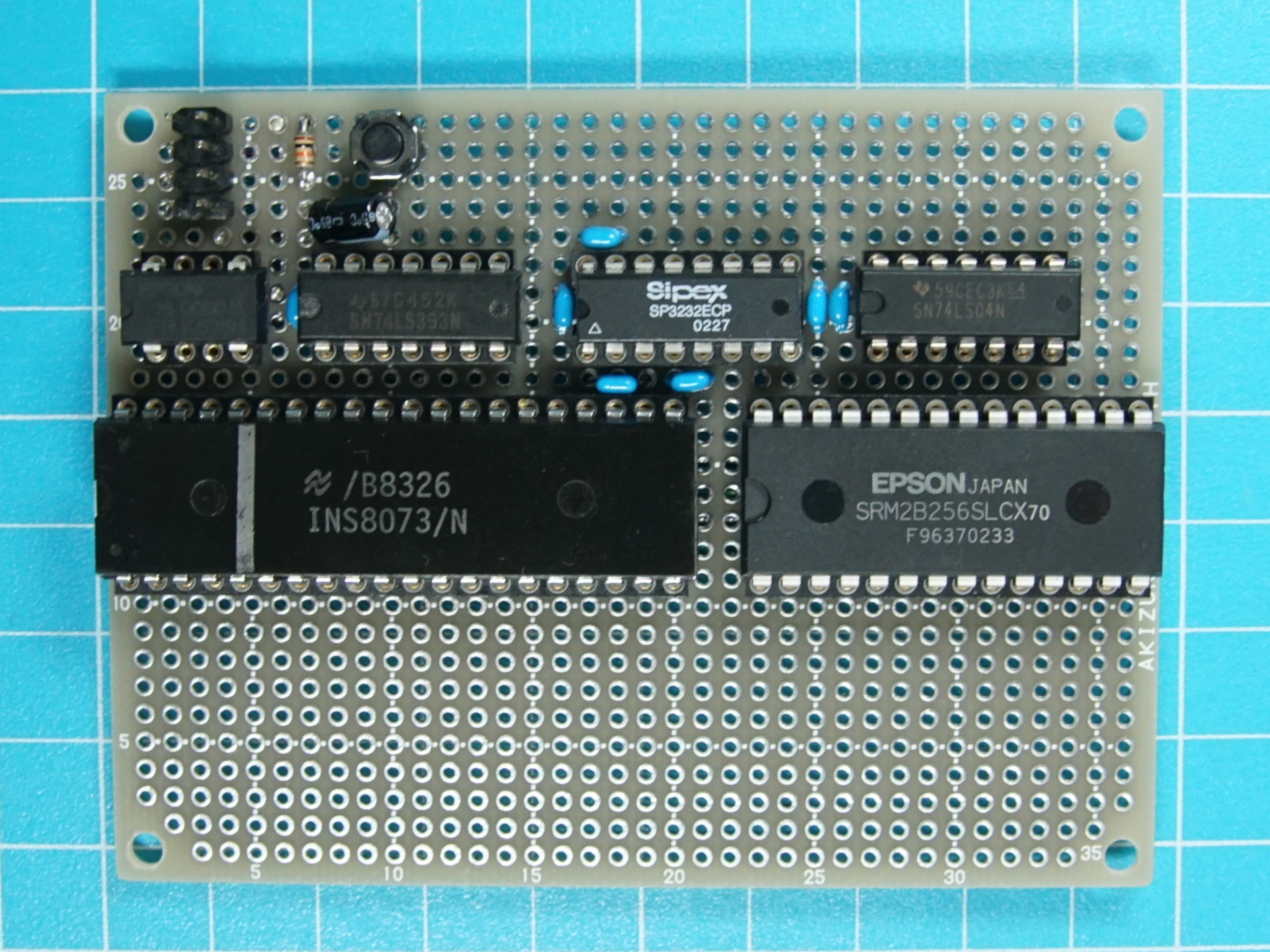

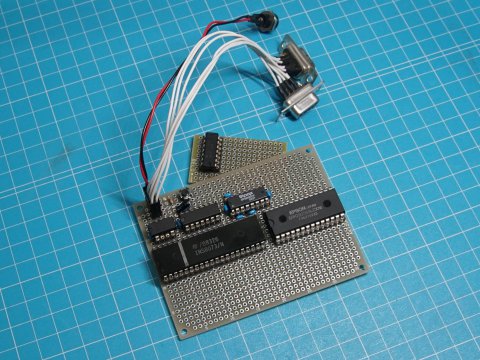

INS8073ボードを作る (その1)

INS8073/NのNIBLの資料が無いと書きましたが、ネット上で資料見つけました。その中に参考回路等も含まれていたのでそれを参考にボードを作ってみます。

最小構成で作ってみますが、INS8073以外は新しいデバイスを使いますので当時は積めなかったような大容量のシステムが簡単に実現できます。

クロックは手持ちの16MHzの発振器を4分周して使うことにします。

RAMは256kbitのSRAMを使います。A15をSRAMのCSとして使うのでアドレスは0x0000~0x7FFFとなります。INS8073はROM内蔵しているので0x0000~0x0FFFが無駄になりますが、回路を簡単にするために目を瞑ります。

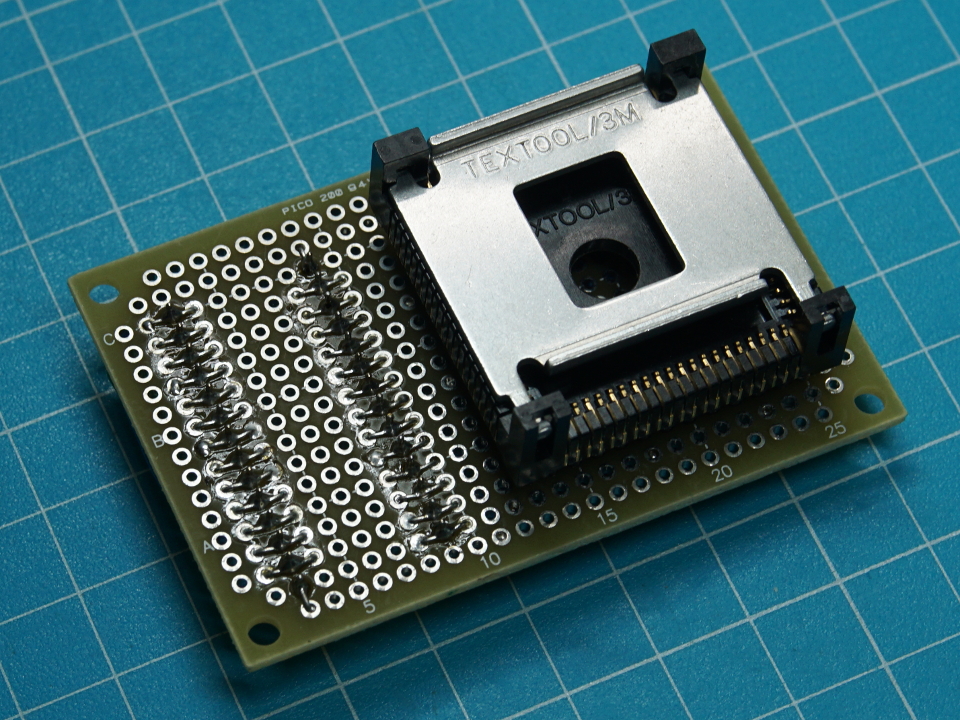

H8/330用アダプタ

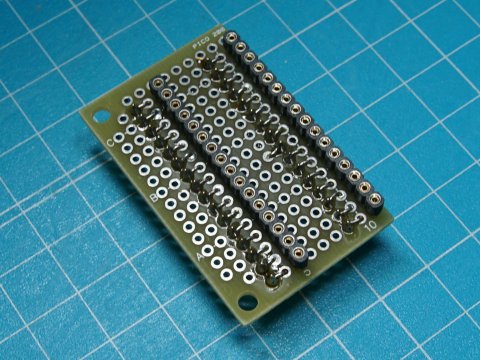

1M UV-EPROMアダプタ

1MのUV-EPROM用にこんなアダプタを作ってみました。

上側は32ピンのソケットのみです。

先日の1M UV-EPROMですが、ラベルの貼られたままのものあって未消去の可能性が高いです。動作チェックも兼ねて中身を読んでみました。

何かのメニューらしきシフトJISの文字列が入っているもの、CD-ROMドライブらしき型名が入っているもの、MC68000系のモニタのようなものなどがあって、雑多なところから引っこ抜いたであろうことが窺えます。

導通チェッカ

去年買ったまま放置していた導通チェッカのキットを組み立ててみました。

アクト電子さんが配布されている組み立てキットです。詳細は下記リンクを参照してください。

元はミノムシ付きのリード線を使用するようになっていましたがバナナジャックに換えてあります。状況に応じてICクリップやテスター棒などを使えるようにするためです。

導通チェッカ機能は大抵のテスタにも含まれていますが、これはちょっと違っています。シリコンのPN接合の順方向電圧より低い電圧で測定することにより、半導体を含んだ回路でも配線のみをチェックできるのです。

このようなチェッカは有用だと思うのですが、市販のものは見かけません。必要な人は自分で作るかこうしたキットを利用しているようです。

ドアの修理

旅行前から部屋のドアが不調でした。ノブ回しても完全にラッチが引っ込まないらしく引っかかっているようなのです。帰ってきてから状況はさらに悪くなり、開かなくなりそうだったのでとりあえずラッチを外していました。

これが外したラッチです。

真ん中のプレートは右の本体とくっついていたはず(両側に折れた跡がありました)ですが、分離してしまっています。

本体も途中で折れ曲がってしまっています。写真では見づらいですが、折れているところで下側に膨らんでもいます。

こうなる前に外すべきだったのでしょう。プレートが無いので掴みにくいですし、本体が折れて膨らんでいるので引き抜くのにかなり力がいる状態でしたから。

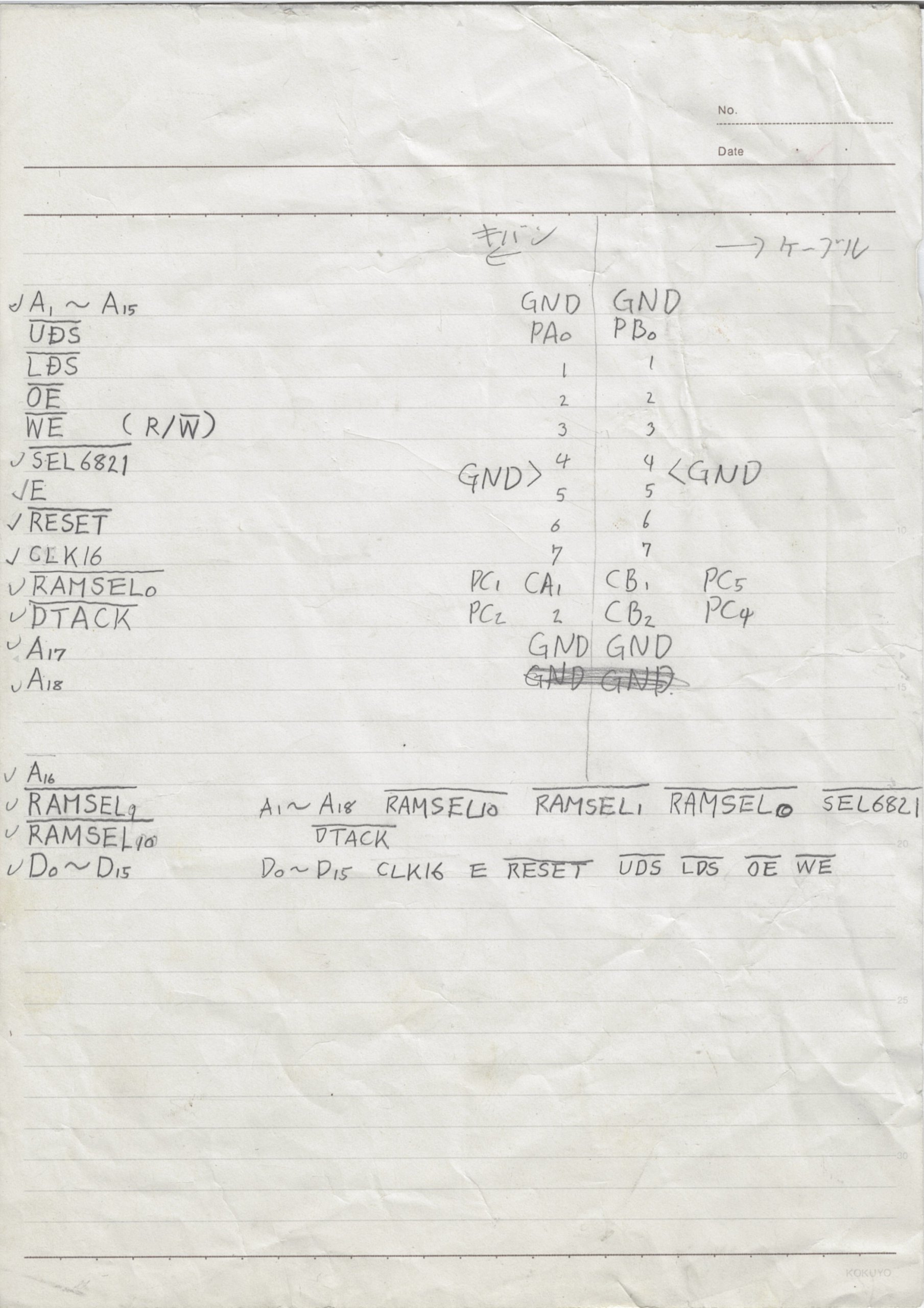

MC68kボードの資料発見 (3枚目)

MC68kボードの資料も今回発見したのはこの3枚目で最後です。

2枚目から少し時間が経っていて、第4期工事の頃に書いたものです。

左は基板間を通すべき信号の確認でしょうか?

右上はPC-8001mk2 拡張ボードと接続するケーブルのピン配置図、現物と照らし合わせたところコネクタの「BOTTOM VIEW」でした。「キバン」「ケーブル」と書いてあるのは向きです。

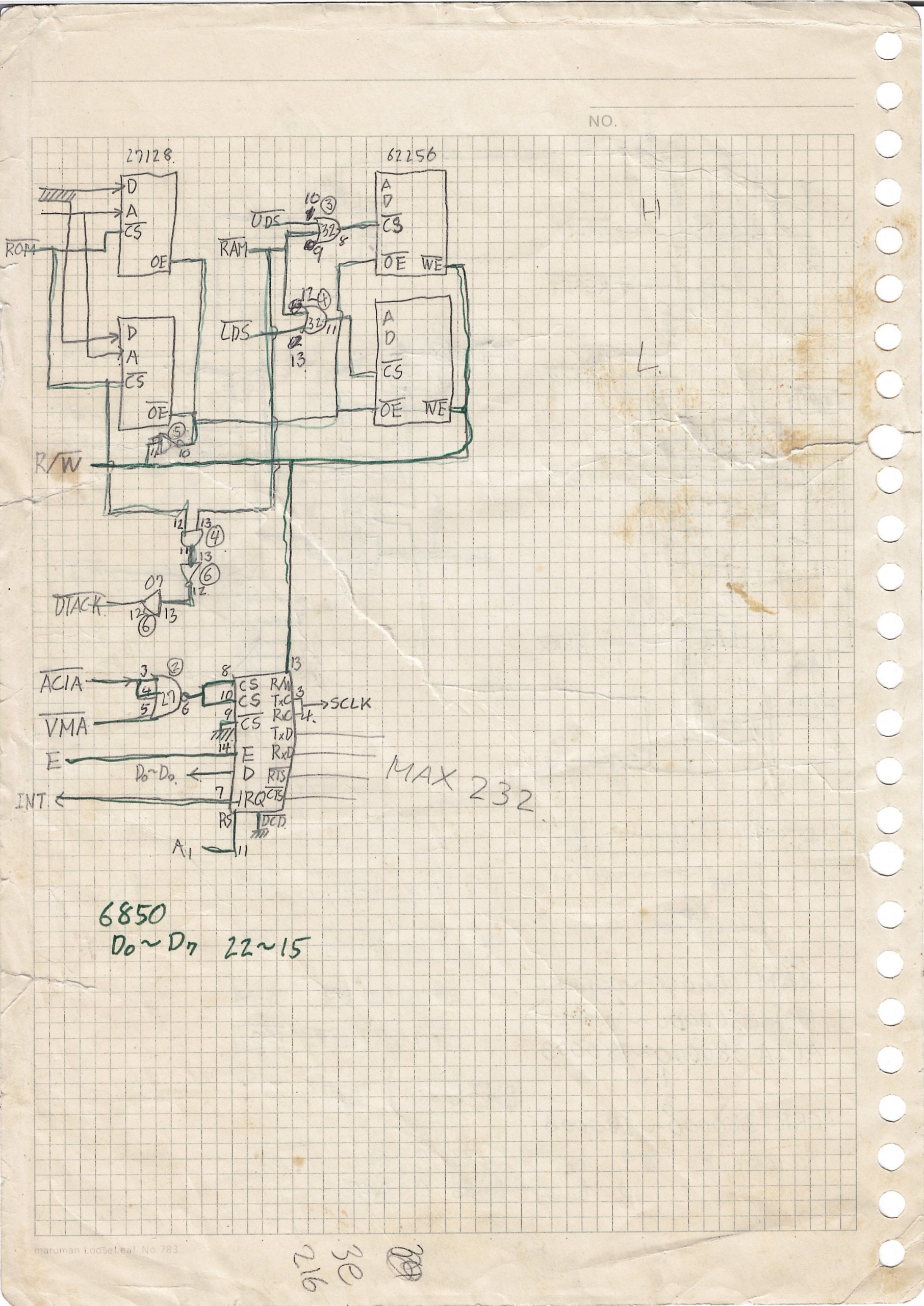

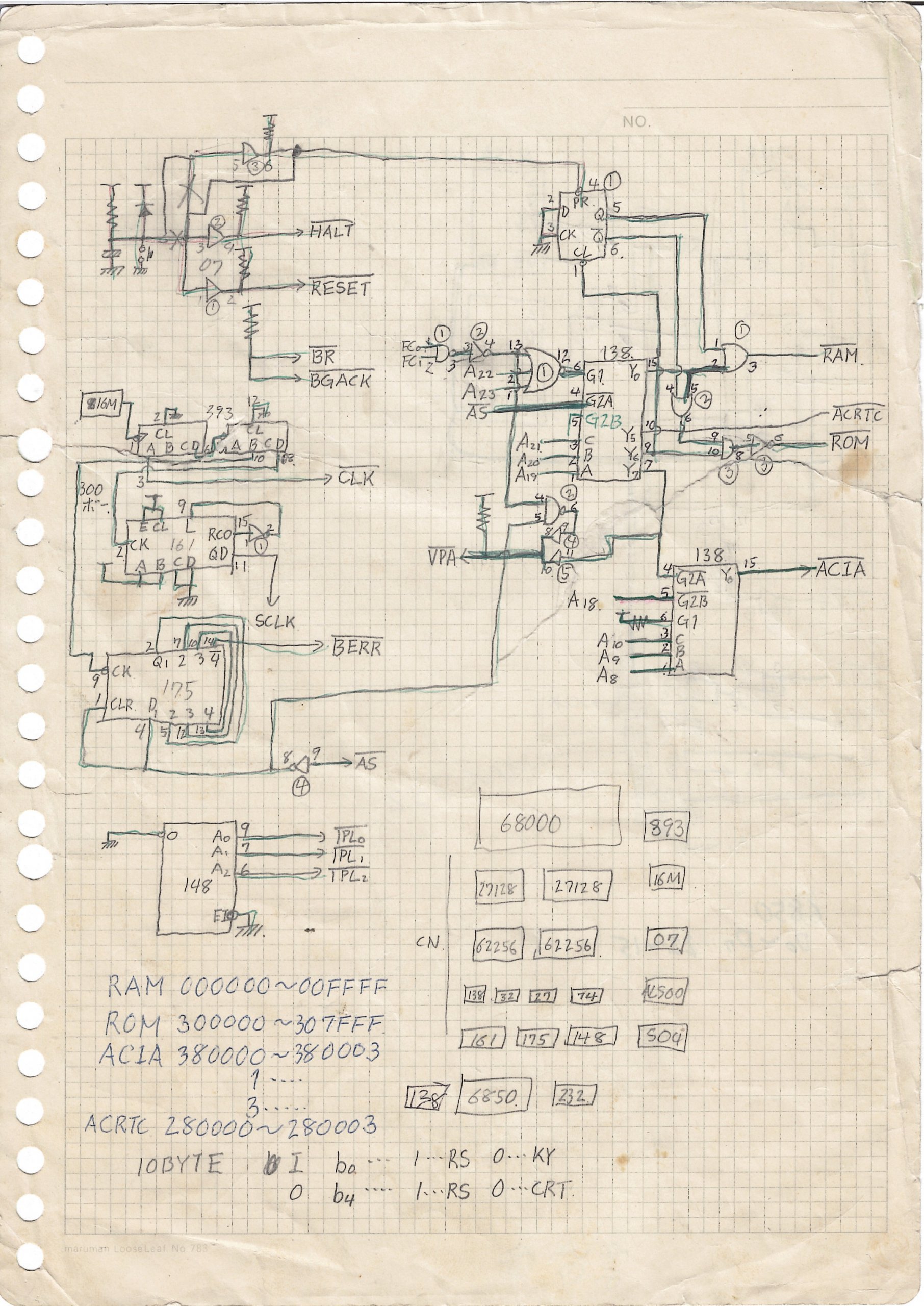

MC68kボードの資料発見 (1枚目)

ずっと探していたMC68kボードの資料をやっと発見しました。これを書いたのは高校生の頃のはずなのでちょっと懐かしいですね。

1枚目はリセット・クロック・バスエラー検知・割り込みとアドレスデコーダの回路図です。

これは第1期工事時点のものです。ゲート等に書かれている丸付き数字は同一パッケージに入っているユニットの番号、赤や緑は配線したときのチェックですね。

左上のリセット回路の不適切なことは以前書きました。この図では修正が入っていますが、現物を修正したのかは不明です。

その下はクロック回路、16MHzを分周して8MHz, 250kHz, 62.5kHzを作り、8MHzはMPUクロックに、250kHzはさらに下の161で13分周してシリアルのクロックにしています。

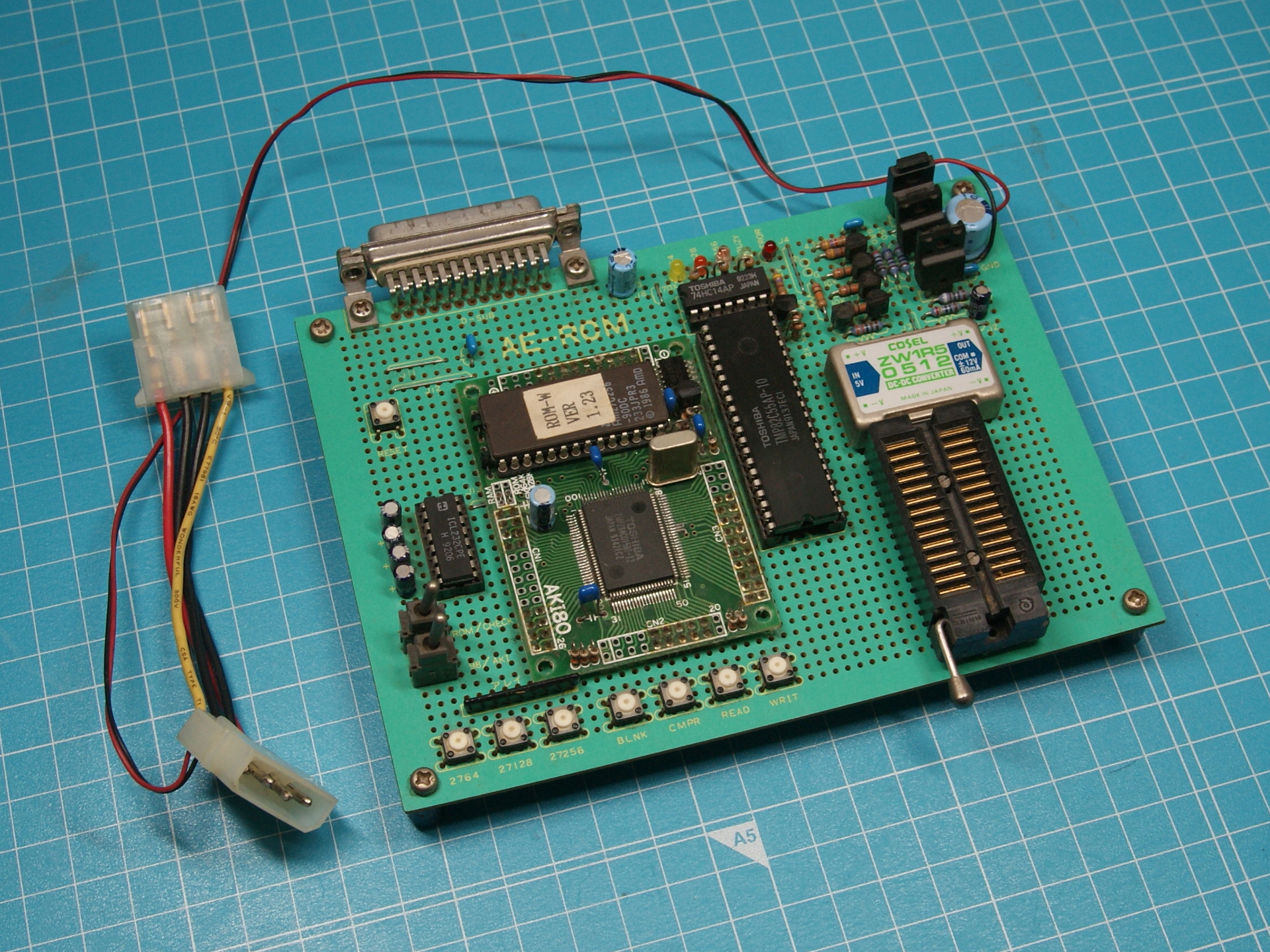

秋月電子通商 AKI-ROM

今回のものはPC-8001mk2を卒業して自作ROMライタが使えなくなったので替わりに調達したROMライタです。

秋月電子通商で売られていたキットAKI-ROMに若干の改造を加えています。

まず電源はPC内部から取ることにしてドライブ用の電源コネクタをつけています。コネクタとコードはおそらくは壊れたファンか何かから流用したものと思います。

もう一点はVPP=21Vに対応させたことです。以前のライタが21V専用だったこともあり、21Vのデバイスを大量に保有しているからです。

これ元々は15~18Vの電源を用い、書き込み用の12Vも降圧レギュレータで作っているので、21V対応には24V以上の電源が必要になります。手っ取り早く市販のDC-DCを使うことにしました。