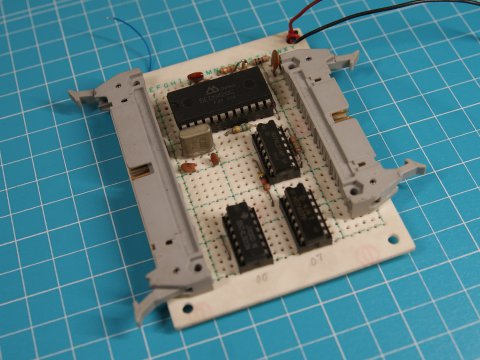

自作のデータセパレータ基板

このところフロッピーディスクねたが続いておりますが、今回も懲りずにフロッピー関係です。

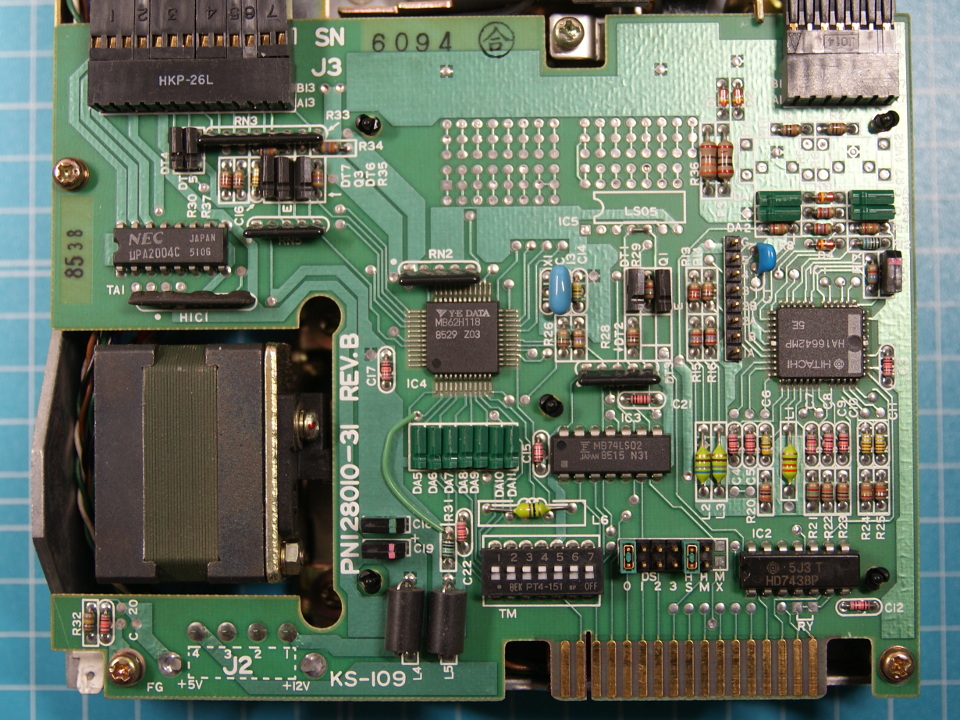

前にも書いたようにPC-8001mk2にFDC8基板を挿してFD1165Aを繋いで使っていたわけですが、やはり8インチフロッピーは安くありませんし、使い勝手もあまりよくありません。そのうち5.25インチ2HDのドライブが安く手に入ったので併用することにしました。

ところがFDC8基板はドライブ側にデータセパレータがあることを前提にしています。それまで使っていたFD1165Aには付いていたので問題なかったのですが、入手した5.25インチのドライブには付いていません。そこで製作したのがこの基板です。