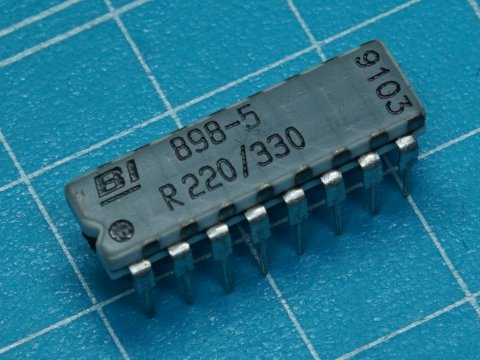

898-5-R220/330

これも探し物中に見つけました。

ICではなくて厚膜レジスタネットワーク、いわゆる集合抵抗です。「9103」とあるので1991年製のようです。

このようなDIP型だと向かい合うピンの間に抵抗が入っているタイプが一般的ですが、違うタイプも存在します。

8ピンで4素子の独立タイプやもっと複雑なものもカタログにはありますがめったに見かけません。

SIP同様に16ピンで15素子などというのもありますが、これは16ピンで28素子というタイプです。ピン数より素子数が多いとはどういうことと思うかもしれませんが、それはこういうことです。

ピン数 = 14 + 2 = 16

素子数 = 14 × 2 = 28