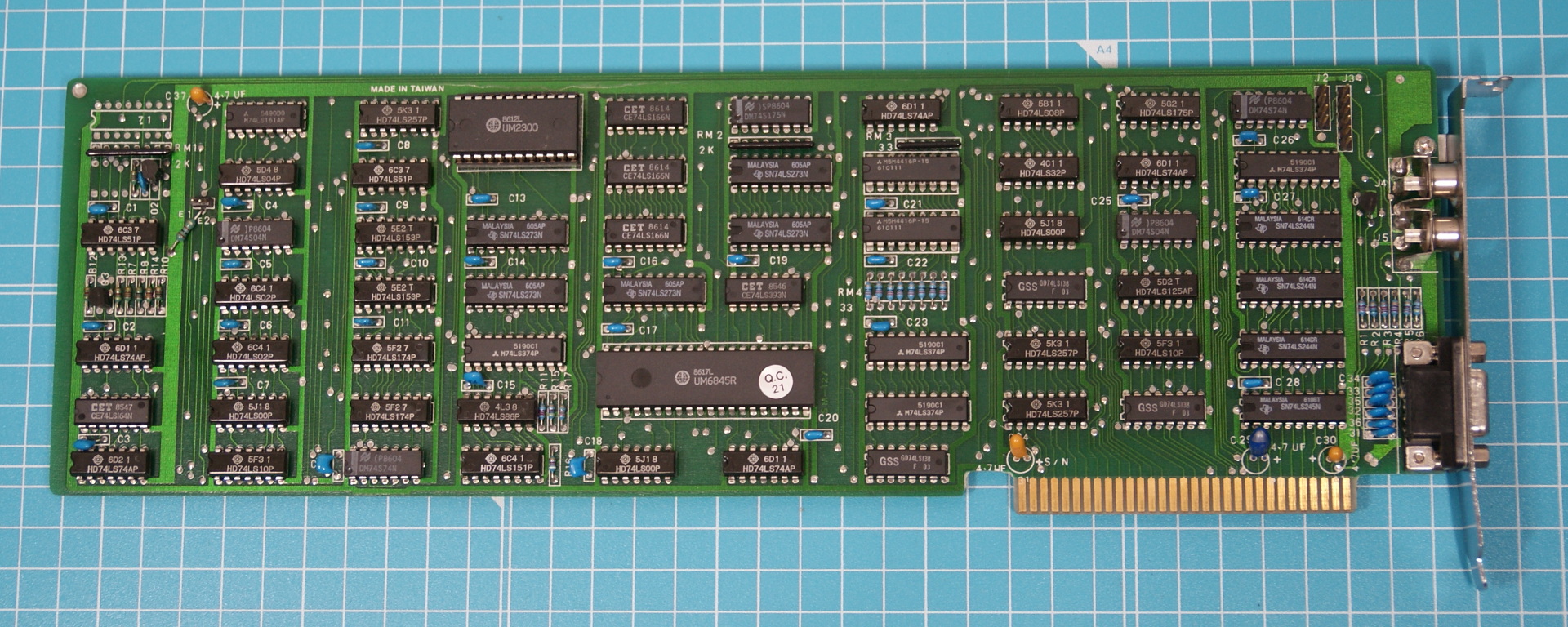

Nakamichi MBR-7

まだHDDの容量が少なかった頃に使っていたCD-ROMチェンジャーです。

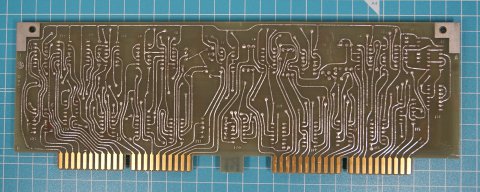

Nakamichi製のMBR-7 (2倍速 SCSI接続)です。後に4倍速になったMBR-7.4というのも発売されました。「7」はディスクを7枚入れられることからのネーミングでしょう。

Nakamichiと言えばオーディオ機器が有名ですが、PC周辺機器も作っていたんですね。

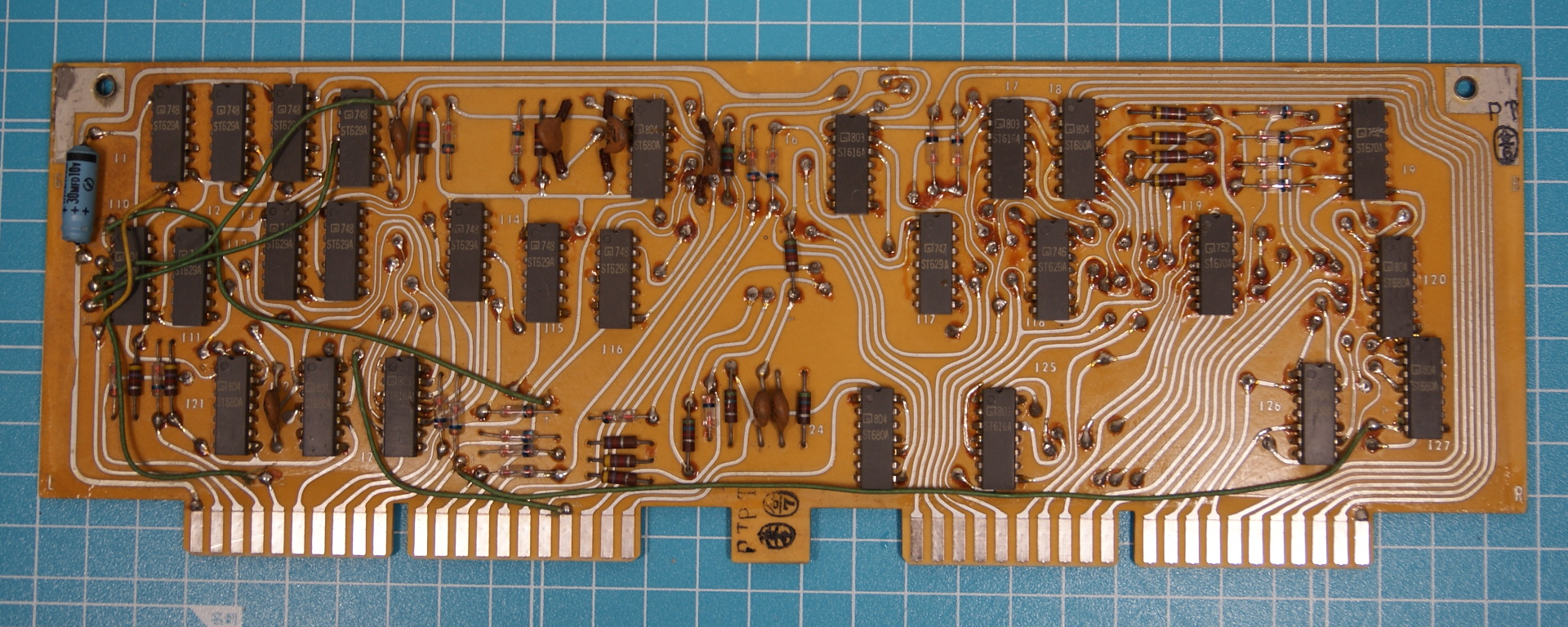

私は2つ買って電子ブック(広辞苑と英和・和英)や雑誌付録(有名なFTPサイトを収録したものとか)を突っ込んでいました。今ならHDDの片隅に入れれば済むのですが、HDDが数GBしかない頃に遅いとはいえ1台で650MB×7 = 4.5GBの容量はありがたかったです。

ただ使い方には注意が必要で、2枚のディスクに同時にアクセスするとディスクの交換が繰り返されて大変なことになります。