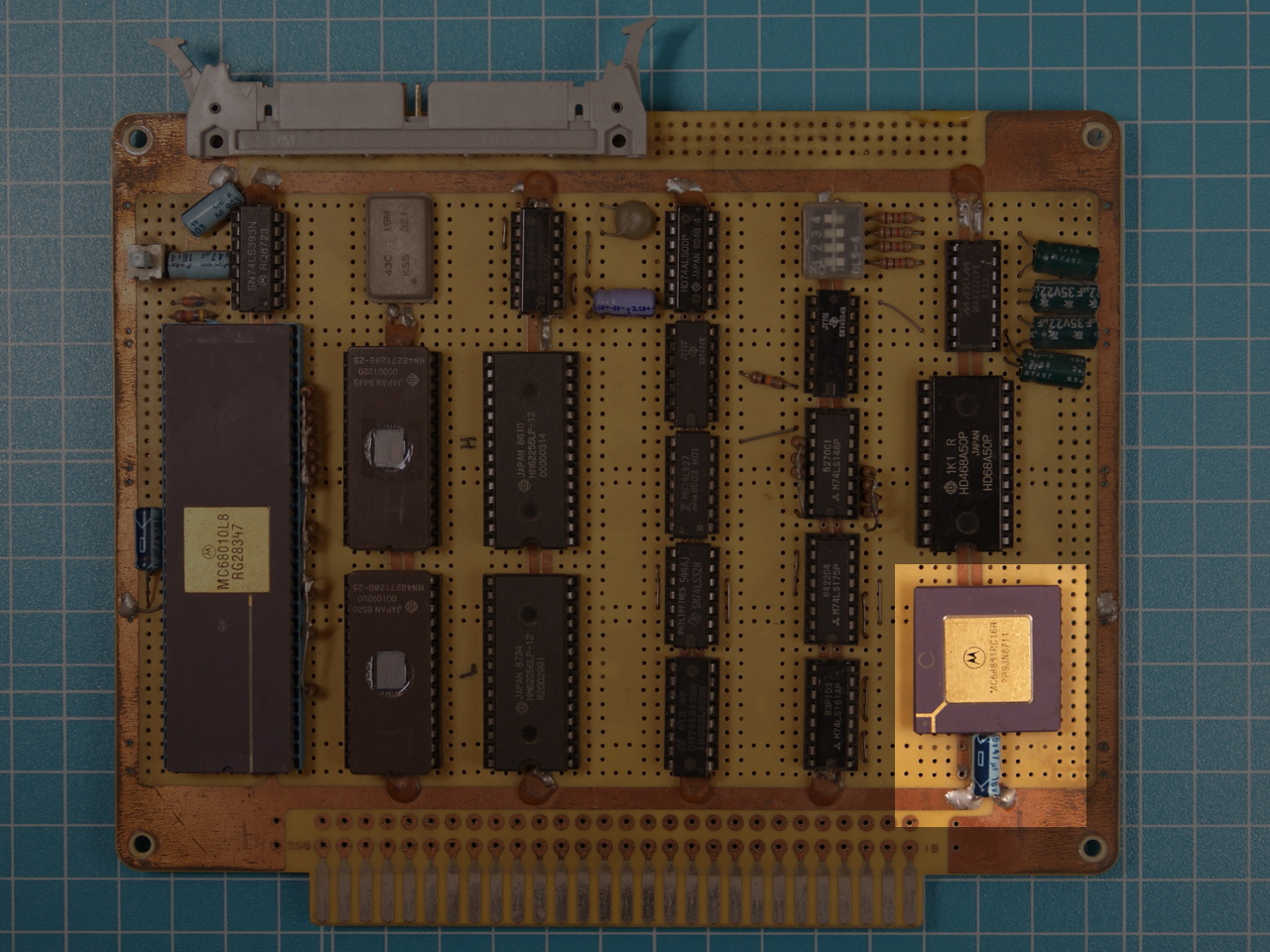

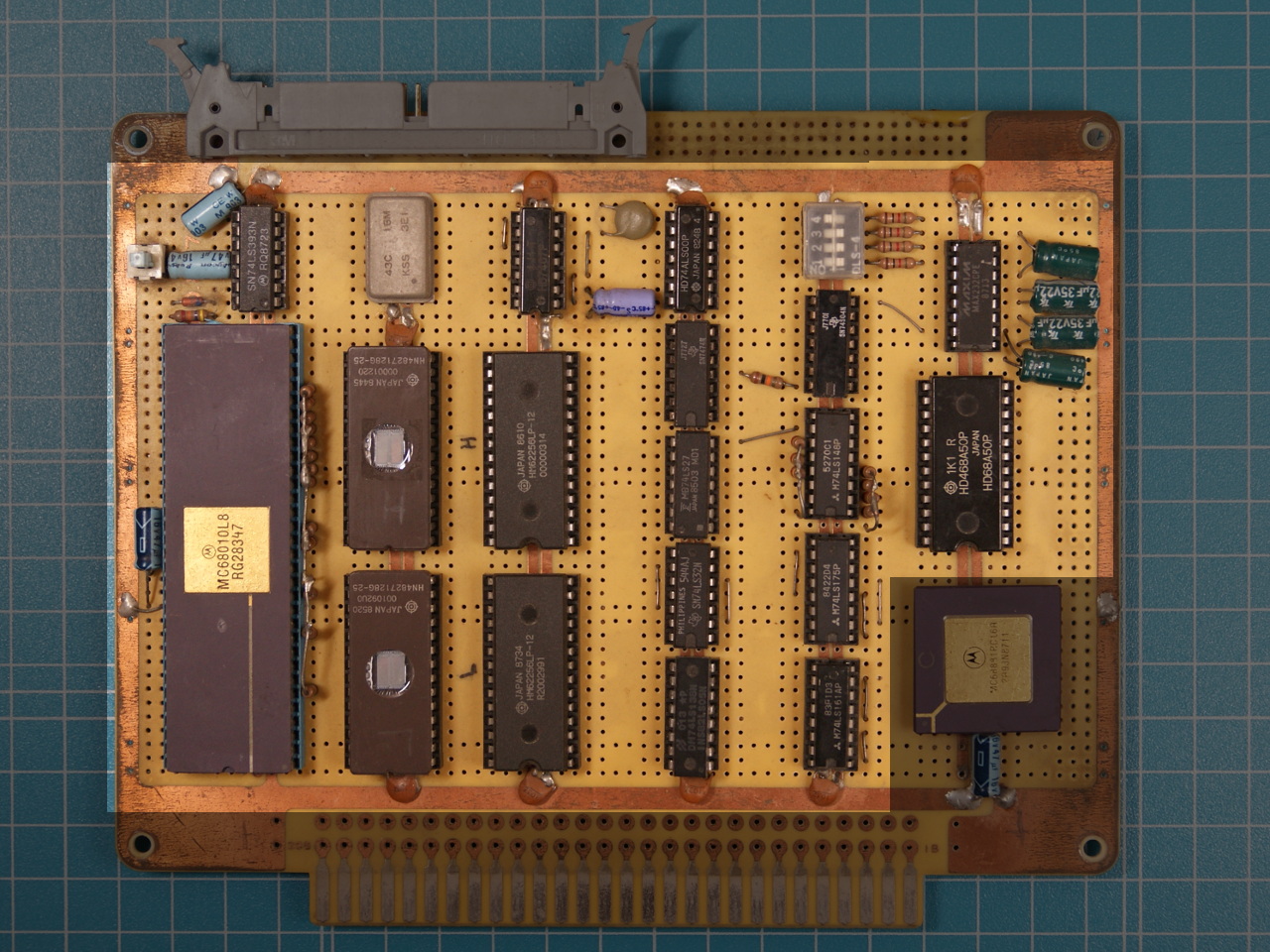

MC68kボード (第5期工事編)

いよいよ最後の第5期工事編です。

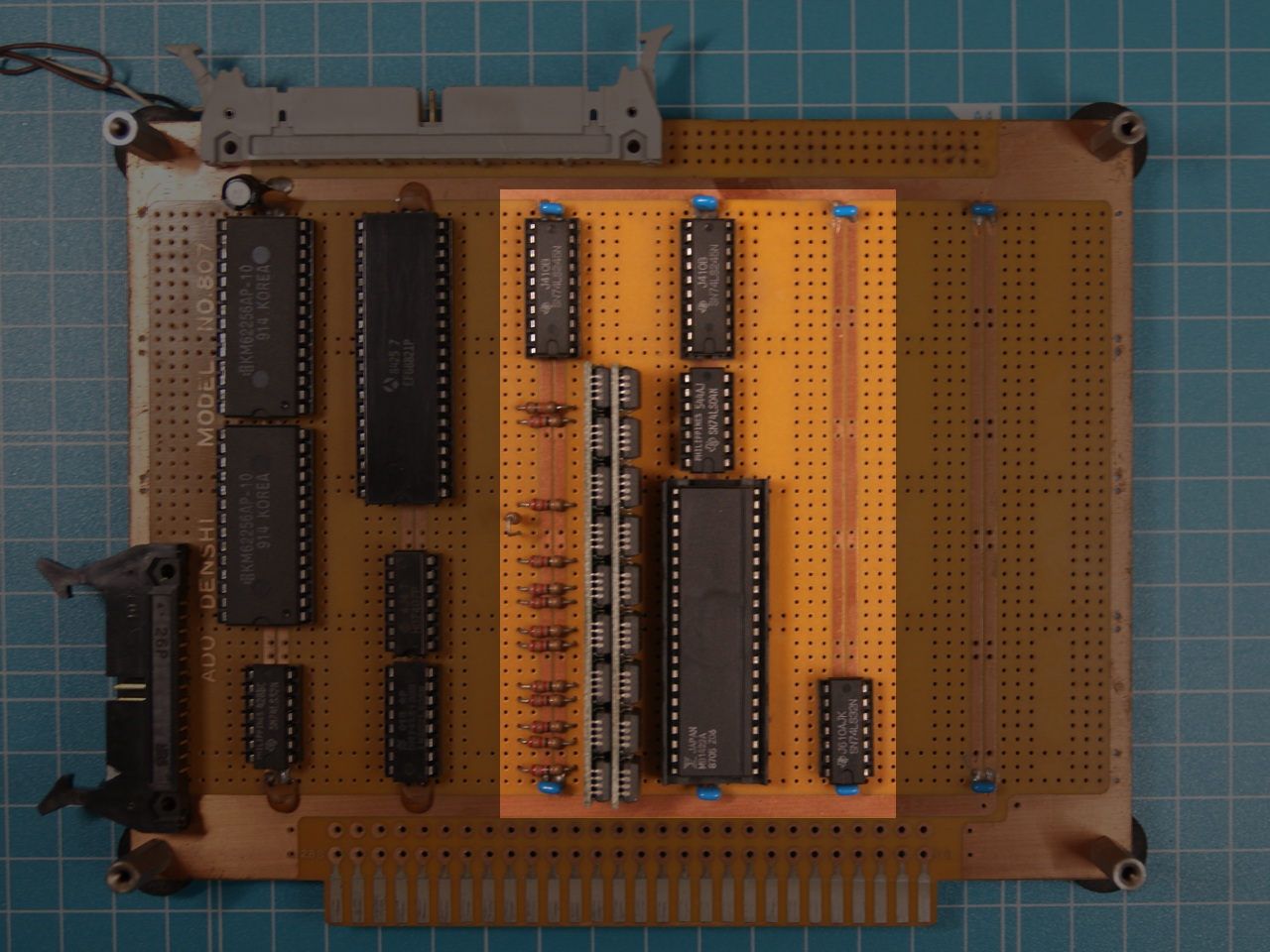

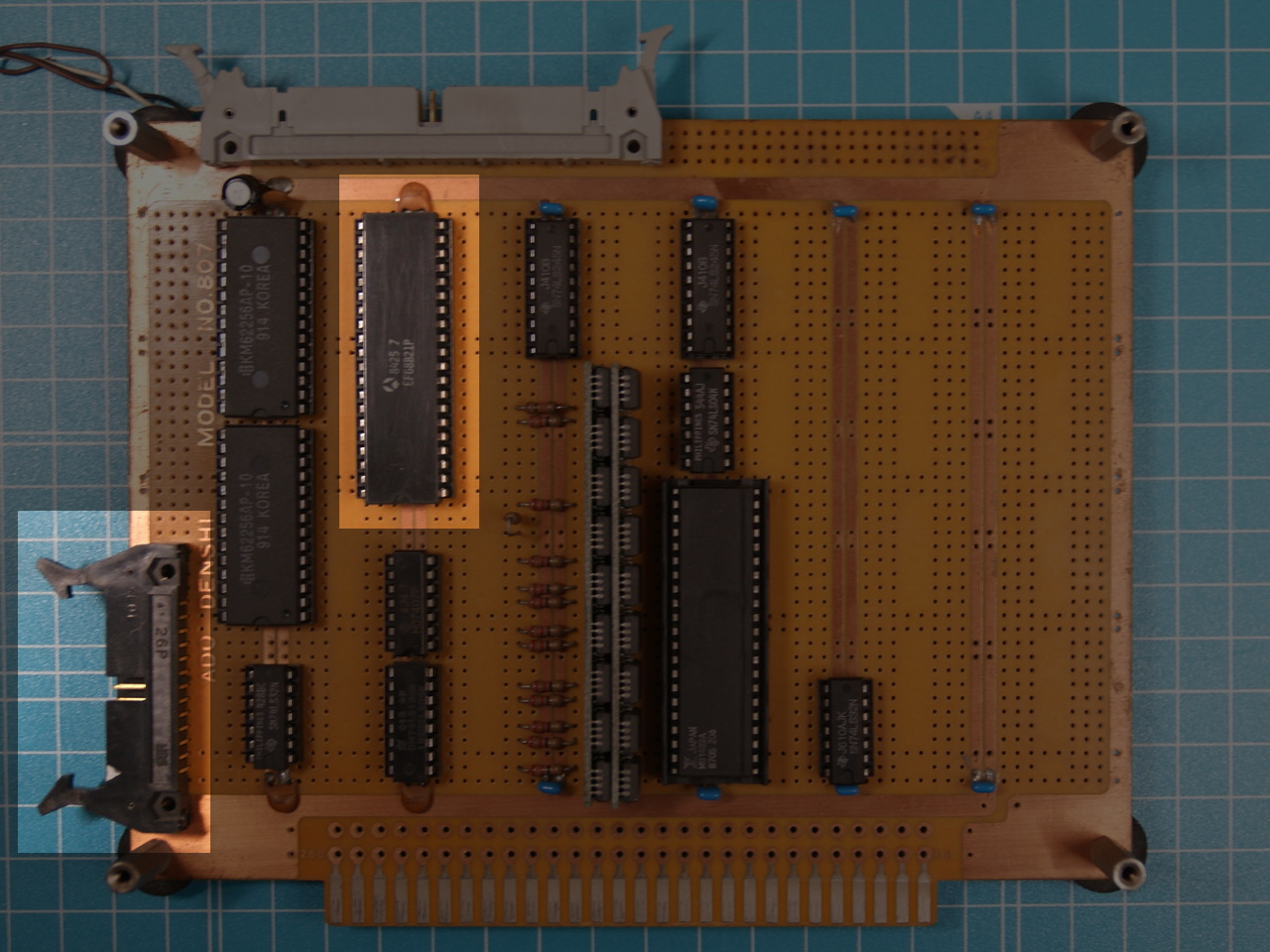

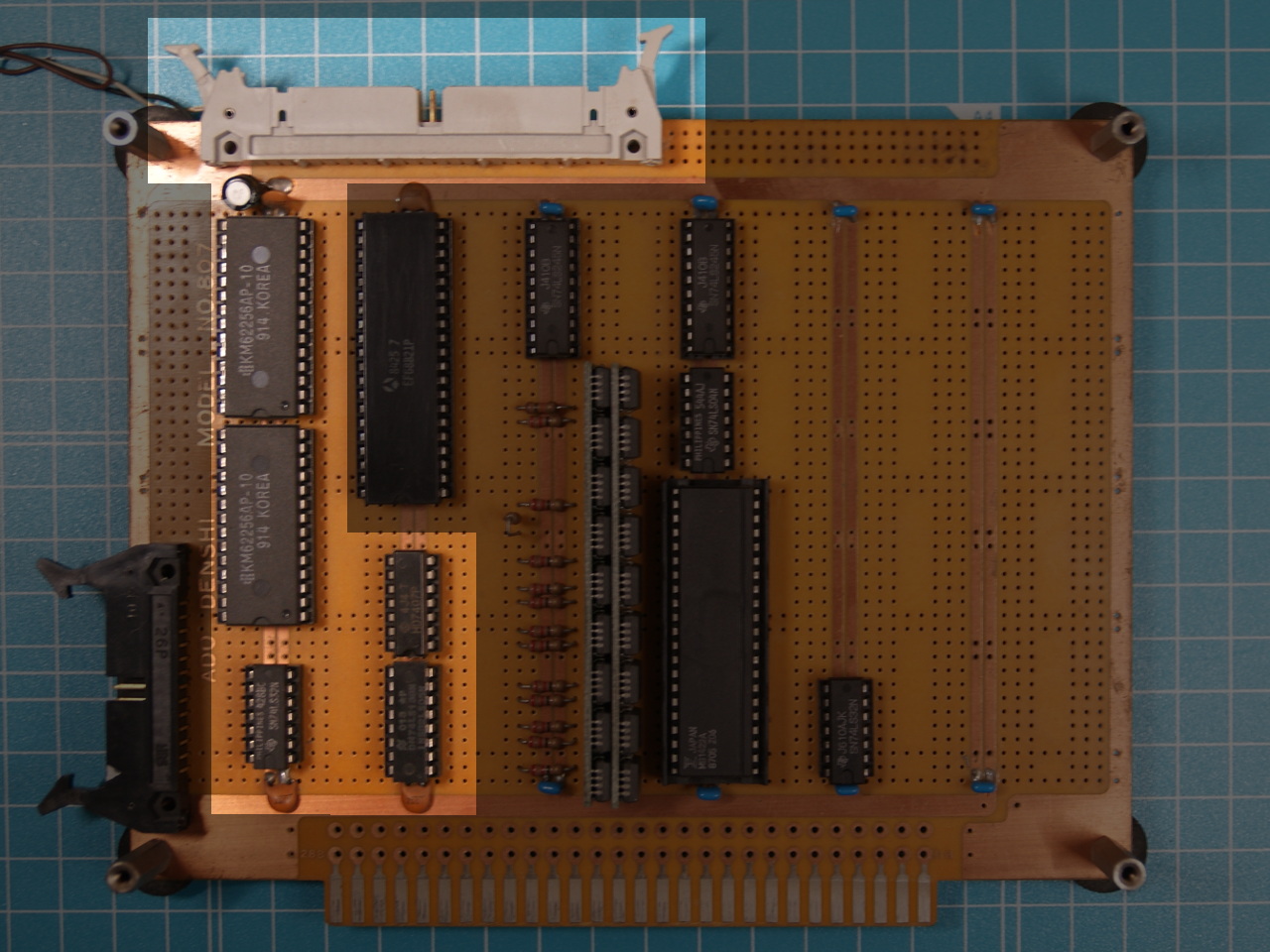

第5期工事は大幅なRAMの増設です。CP/M-68KではRAMは128kBあればCコンパイラ等の開発環境も不自由なく使用できるのですが、せっかくセグメントの無いフラットなメモリ空間が使用できるのにその恩恵に与れないのは悔しいのでもう512kB増設することにしました。

128kBのうちOSが32kB程使用しており、残り96kBをコードで32kBとデータで64kB使用するとすると、8086系でもセグメントを意識せずに使うことができます。せっかくMC68000系を使っているので64kB超の使い方ができるようにしたかったのです。友人の使用していたPC-9801VM2のメインメモリが最大640kB(標準384kB+増設256kB)なので、せめてそのくらいは積みたいという意地もありました。