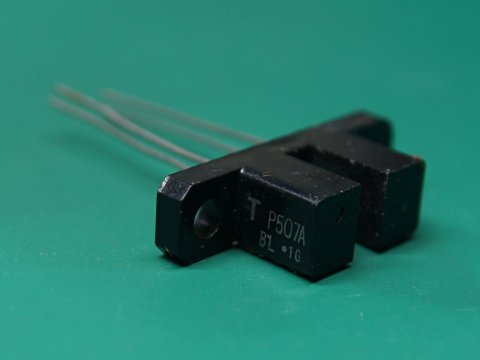

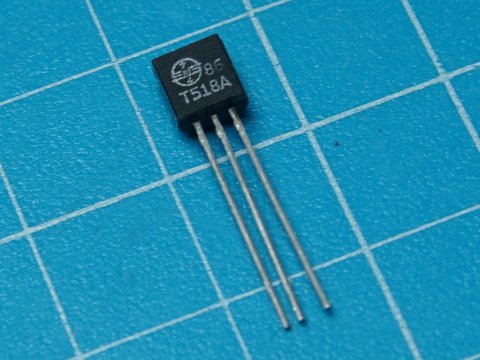

TLP507A

これ買ったのは30年くらい前だったと思います。

東芝のTLP507Aというフォトインタラプタです。赤外線LEDとホトトランジスタが入っているのはホトカプラと一緒ですが、間が切り欠きになっています。ここに何かの物体が入って遮光されたことを検知するセンサです。

以前取り上げたものだとYD-380でライトプロテクトシール検出に使われています。おそらくヘッドの原点(TRK0)検出にも使われているのではないかな。

ちなみにこれは子供のころカードキーを作ろうとして買ったものです。これを並べて切り欠きのあるカードを認識させようとしたのですが、結局作りませんでした。