工具・測定器

ROMエミュレータ(ソフトウェア編)

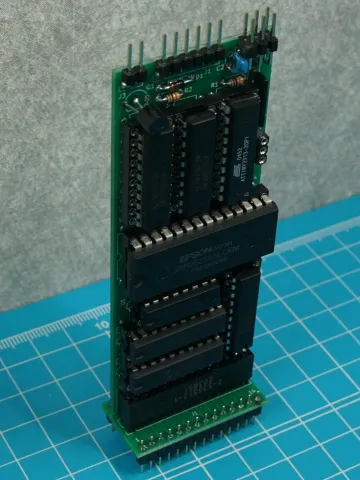

プリント基板化したROMエミュレータのハードウェアが無事動作したので次はソフトウェアです。

マイコンをAT90S2313からATtiny2313に移行するためにはソフトウェアの変更が必要になります。

まず確認のためにHDD内に残っていたソースを再アセンブルして新しいAT90S2313に書き込んで試したところ動作しませんでした。動いたAT90S2313から読み出してバイナリを比較してみたところ一致せず、長らく真のソースだと思っていたものは開発途上の未完成品かもしれません。タイムスタンプによると20年ほど経っているので最終版を探すのは難しそうです。

救いは動いているバイナリが存在することで、これを逆アセンブルすればソースが復元できそうです。

以前INS8073のROMを読むででっち上げた簡易逆アセンブラをAVR用に改造して読んでみました。すると大半は共通で以下の機能が追加されているようです。

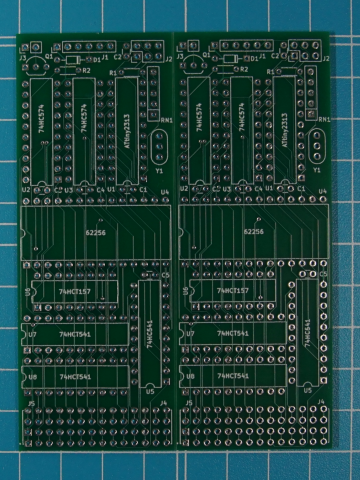

ROMエミュレータのプリント基板化

書くのが遅くなりましたがFusion PCBに最初に注文した基板も到着しました。

10枚が写真のようにプチプチでパックされた状態で届きました。これはPCBGOGOに頼んだuPD7800Gボードも同様です。

とりあえず1枚取り出してみます。

2枚で同種集合基板にしたのでつながった状態で納品されます。

WRT8755

以前紹介した8755(8085などのマルチプレクスバス用のROMとパラレルI/Oの複合デバイス)ですが、このような古い特殊なデバイスは最近の安価なライタではまず対応していません。私の愛用しているTL866Aも非対応です。

いつか作らなくてはと思っていたのですが...

SBCシリーズでおなじみの 電脳伝説@vintagechips さんが8755ライタのボードも用意されています。

それがこの「WRT8755」、PCとシリアルで接続して8755の中身のダンプ・書き込み・ベリファイが可能なボードです。

書き込み電圧を作るためのアナログ回路がある以外は部品点数も少なく作りやすいボードだと思いますよ。

ハンダを落とす壷

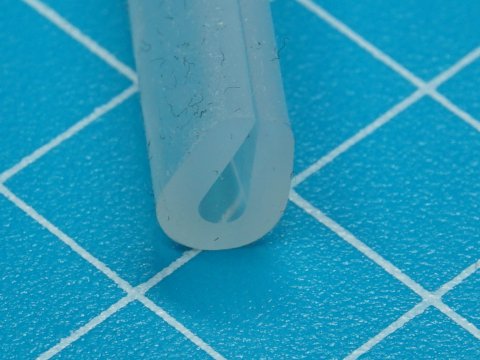

先日(電子パーツではない)通販サイトを眺めていてこんなのを見つけました。

板などのエッジを保護するためのもの、光というメーカのKSCV2-2という型番のものです。

シリコーンゴム製で耐熱性があるようなので前から欲しかったものを作ってみることにします。

適当な空き缶に巻いていきます。

円周に巻いていくので断面を斜めにしたほうが良かったかもしれませんね。

PLCC引き抜き工具

Z80180-Z80 ADAPTER for SBCZ80で久しぶりにPLCCを使ったのでPLCC引き抜き工具を探したら3本もありました。探せばもう何本か出てくるかもしれません。

これ3本とも同じに見えますね。

樹脂部分はまったく区別がつきません。この写真撮るときに表裏を揃えずに撮ってしまったのですが、向きを揃えるとパテント番号の刻印から型から抜く時のピンの位置までそっくりです。

ですが使い勝手はまったく異なっていました。

中央のものはまったく問題なく使えます。

左のはソケットによっては先端が片方しかソケットの溝に入らなかったりします。片方ずつ持ち上げたりすれば抜けないことはないのですが...

右のは試したソケットどれにも入らず使い物になりませんでした。

ついにデジタルオシロを

いままでアナログのや工夫で何とかやってきましたが、ついにデジタルのオシロスコープを買ってしまいました。

RigolのMSO1074Zです。価格は今までのOS-5100Aとほぼ同等ですね。AliExpressあたりで輸入すればもう少し安くなりますが、劇的に異なるわけではないので安心をとって国内調達です。

OS-5100A購入時の条件は当然クリアしています。最低50MHzできれば100MHz⇒帯域は70MHzですが後から100MHzに上げることも可能なようです。2現象できれば4現象⇒4現象でさらに16本までのロジック入力(8本ごとにアナログ入力が減るのでロジック16本使うとアナログは2現象まで)ができます。遅延掃引⇒もちろん可能です。

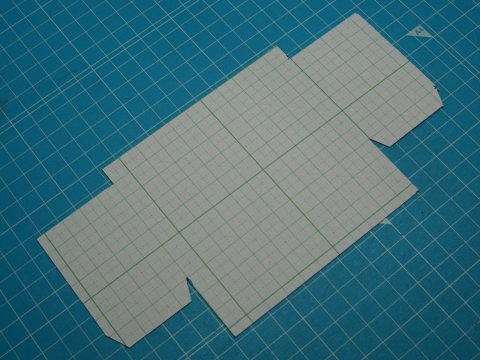

工作用紙

たまには童心に返ってボール紙の工作をしてみようかとちょっとしたものを作ってみました。

ざっくりとした展開ポンチ絵(写真撮っておけばよかった)を書いて切り出したところ。懐かしい工作用紙を使ってみました。これ使うの小学校以来かも、以前ダイソーで発見して買ったままになっていたものです。

よく見ると間違っている箇所がありますね。このままでも組めなくはないので修正はせずに済ませました。

AE-PICPGM II

もう何度もこの書き方していますが、持っていないと思っていたものがまたまた出てきました。

AE-PICPGM II、秋月電子通商のPICプログラマキットです。

これ、作った記憶がなかったのですが出てきたということは作ったのでしょうね。アルミ板で補強しているあたりAVRプログラマと似ているので同じ頃作ったのではないかと。

他にもPIC16Cxx-PGMなんてのもあったわけで、AVRとPICを比較しようとしていたのかもしれません。結局AVRを気に入ってしまいそのまま忘れてしまっていたようです。

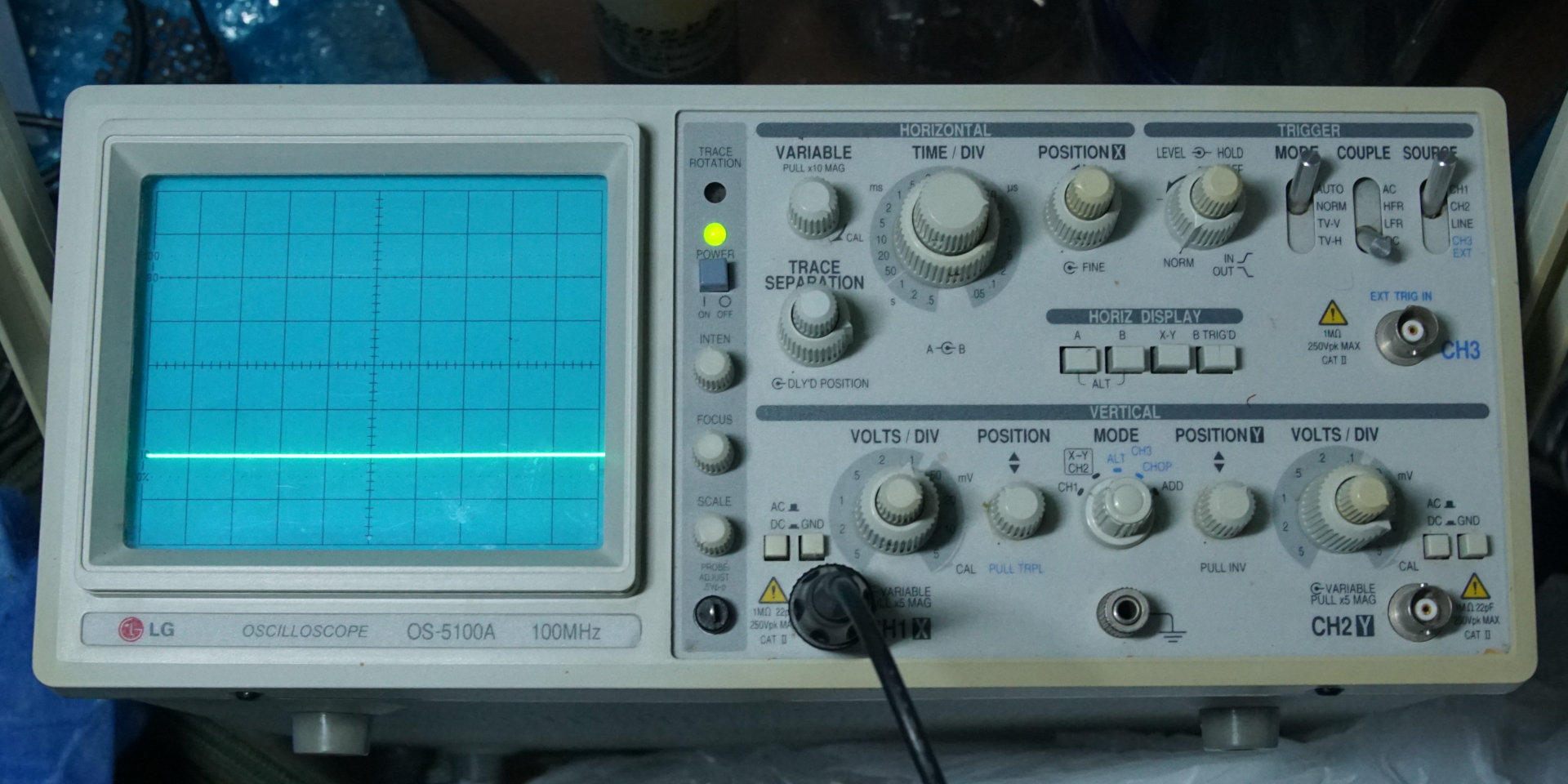

オシロスコープ発掘

W65C02のデータバスの電圧(W65C02続報を参照)を確認したくてオシロスコープを発掘しました。

実際には一月ほど前なのですが、写真を撮るのが後回しになっていまして...

LG電子のOS-5100A、100MHz,2現象のオシロスコープです。

はじめて所有したオシロスコープはハムフェアで入手したトリオのCS-2100だったと記憶しています。やはり100MHz,2現象のもので結構多機能だったのですが、ジャンクに近い中古だったせいもあり不調になっても修理もままなりませんでした。

そのうち一部のレンジで水平掃引が動かなくなり、使えるレンジが残り少なくなってきたあたりで買い替えを考え始めました。

主な用途はマイコン系だったので次のような条件です。