工作

個人的に製作してきたものの紹介です。

電子的なものがほとんどですが、そうでないものも出来るだけ出していきたいと思っています。

回路図、ソースコードなどは出来ればすべて載せたいのですが、以下の理由で難しいものが多いです。

- 回路図については無いものが多い

- どうせ1台しか作らないのだから紙に線を引くのと、実際に配線する手間は大して違わない。

- バス配線などは書かなくてもわかる(各デバイスのD0同士を接続するなど)。ずらすなど注意を要するところだけメモがあれば困らない。

- 雑誌などの記事・データシート・アプリケーションノート等を参考にしたところはそれを見ながら配線すればよい。

- 著作権的に公開でない

- 古いメディアに入っている

- 本当に失われた

残っていないのではなく、そもそも書かないことが多かったためです。

もちろん仕事ならば書きますが。

特に古いものでは雑誌など掲載のものをベースにしているものがあり、オリジナルと分離できないものは公開できません。

5インチや8インチのフロッピーだったり、PC-9801フォーマットだったりして読むのが難しいものがあります。

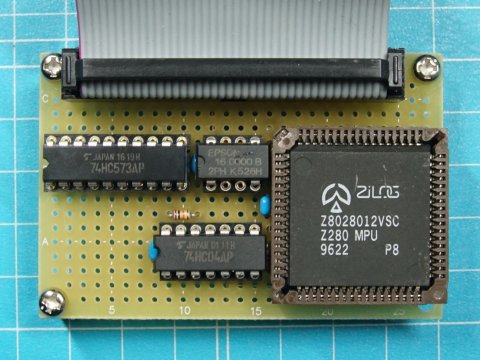

Z280ボード(解決編)

作ったけど動作していなかったZ280ボード、動くようになりました。今回はその過程を書いてみたいと思います。

まずは私の常套手段、周波数カウンタであちこち測定してみました。動かすたびに状況が異なることがあるのですが、かなり高い確率で次のようになっていました。

Z280ボード(製作編)

スパイ大作戦のネジ回し

最初に断っておきますが今回のものはホントにくだらない昔ジョークで作ってみたものです。

上の軸を回すと下のプラスのネジ回しが回るという、180°曲がったドライバですね。

軸にはツマミがあったのですが例によって行方不明で、出てきたのはこれだけでした。

真っ当な使い道はありません。棚から出さずにリアパネルのネジを外すくらいですかね。

大昔のテレビドラマ「スパイ大作戦」に登場する道具類はいろいろありますが、もっとも現実的で簡単に作れそうだったのがこれですね。劇中では空調ダクトの中から金網を外すのに使用されました。

それで似たものが作れないかと考え、試してみたかった加工法の実験を兼ねて試作してみたのがこれです。元は歯車3枚でしたがやはりネジは右回しで締まって欲しいので4枚に変更しました。そのほか容易に手に入る材料で、手持ちの工具で簡単に作れるように構造は大幅に変えているのでゴツくなっています。

BitScope

ずっと行方不明になっていたBitScopeが先日偶然出てきました。

アナログ2ch, ロジック8chのいわゆるMixed Signal Oscilloscopeです。

一緒に組み立て説明書も出てきたのでキットで購入したようです。インボイスの日付が2003年だったので15年前ですね。

前面の2つのBNCコネクタがアナログ入力、オシロスコープ用のプローブを接続できます。DC/ACのカップリングの切り替えはスイッチです。Ch Bは50Ω終端も可能になっています。

MAA-1を小改造(復活!)

いろいろやってMAA-1は復活しました。今回はその経過を書いてみたいと思います。

最初、Z8613を動かす (その3:苦戦中...)のようにアドレスバスの周波数をみようとしたのですが、リフレッシュアドレスやI/Oアクセスなどの命令フェッチ以外のアドレスが混じってしまいます。たとえテスト用に短いループにしてもリフレッシュアドレスは排除できません。

仕方ないのでアドレスは諦めて他から動きを推測することにします。

まずROMの先頭から C3,00,00 とJP nn命令による無限ループを書いてM1の周波数を測ると400kHzでした。M1は一周に1回(C3をフェッチ直後に)出るので、4MHz÷400kHz=10となって一周10クロックとなりJP nn命令のステート数と一致します。

同様に 18, FE とJR e命令にすると333kHz、4MHz÷333kHz≒12となってやはりJR e命令のステート数に一致します。

MAA-1を小改造(壊したかも?)

ちょっと試してみたいことがあってMAA-1をちょっと改造しました。

別にZ80 CPUさえ載っていればZ80ボード3号機とかでも構わなかったのですが、実験のベースとしてはシンプルな方が良いのでMAA-1を選びました。

改造の内容はとても簡単で、Z80 CPU(とSIO/0)へのクロック供給を切れるようにすること、分周器の74LS393の横にジャンパピンを設置するだけです。こんな失敗の余地のなさそうな内容だったので事前に動作確認しなかったのですが...

とりあえずジャンパをショート(改造前と同じ状態)しておいて電源を入れてみたところウンともスンとも言わないではないですか。

2年前に掲載用の画面キャプチャした時は確かに動作していたのに。

CPUの6ピン(CLK)の周波数をテスタでみてみるとなんか変です。

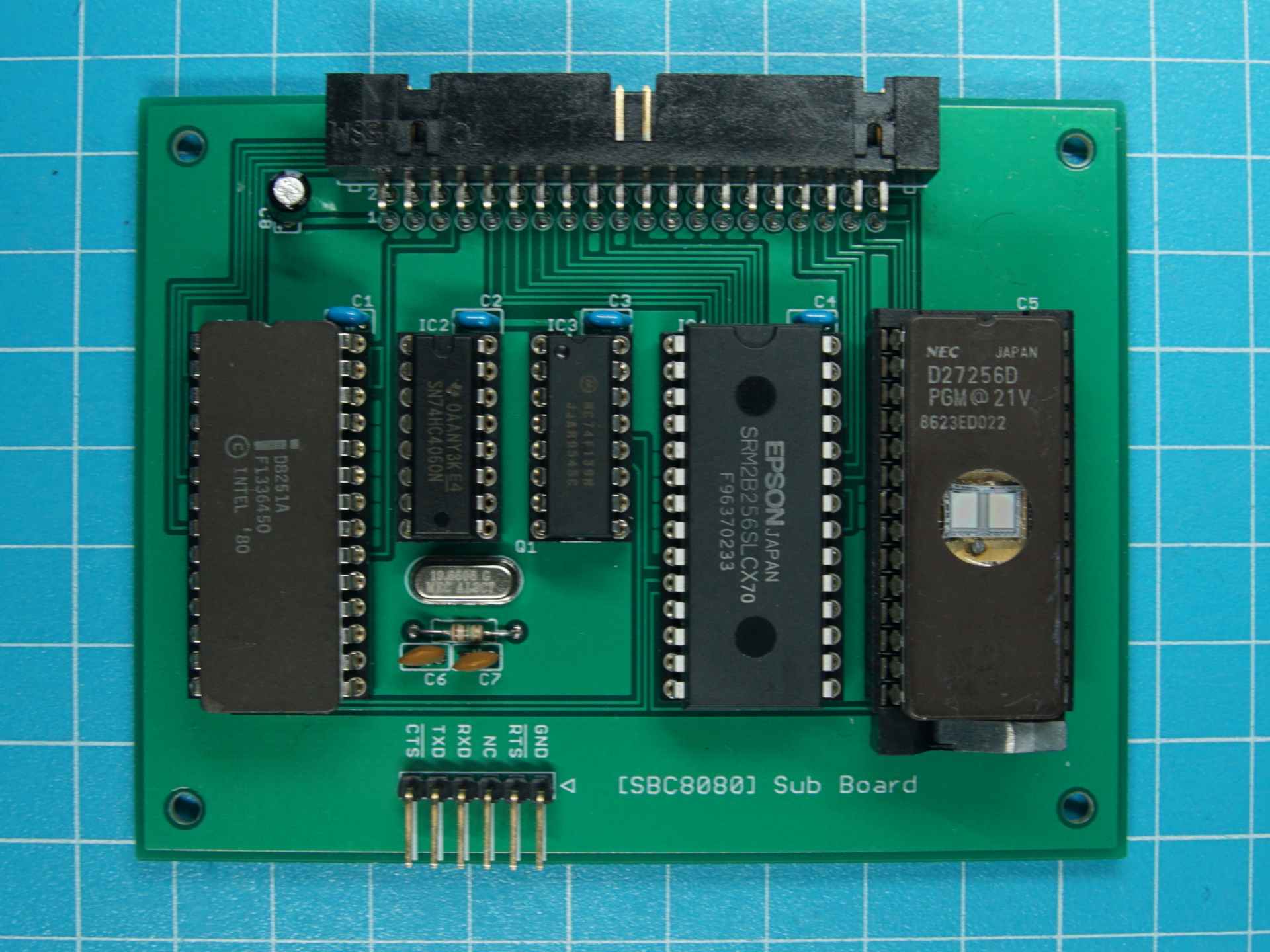

SBC8080(SUB基板編)

SBC基板編ではメイン基板を見てみましたので、今回はメモリとI/OのSUB基板を取り上げます。

こちらもやはり変わったデバイスを選んでいます。

左端は最近入手したCERDIPのD8251Aを早速載せました。

隣のSN74HC4060Nは発振器と分周器が一体になったもの、使ったことのないものでこのために購入した新品です。

これまで4/8/16MHzのCPUクロックをLS161で13分周してからLS393でさらに分周して作ることが多かったのですが、これだと1つで済む上にCPUクロックを自由に選べるようになります。今度からこれにしようかなぁ。でも単体の水晶ってあまり好きではないから...

これも念のため単独で通電してクロック出力を確認しておきました。

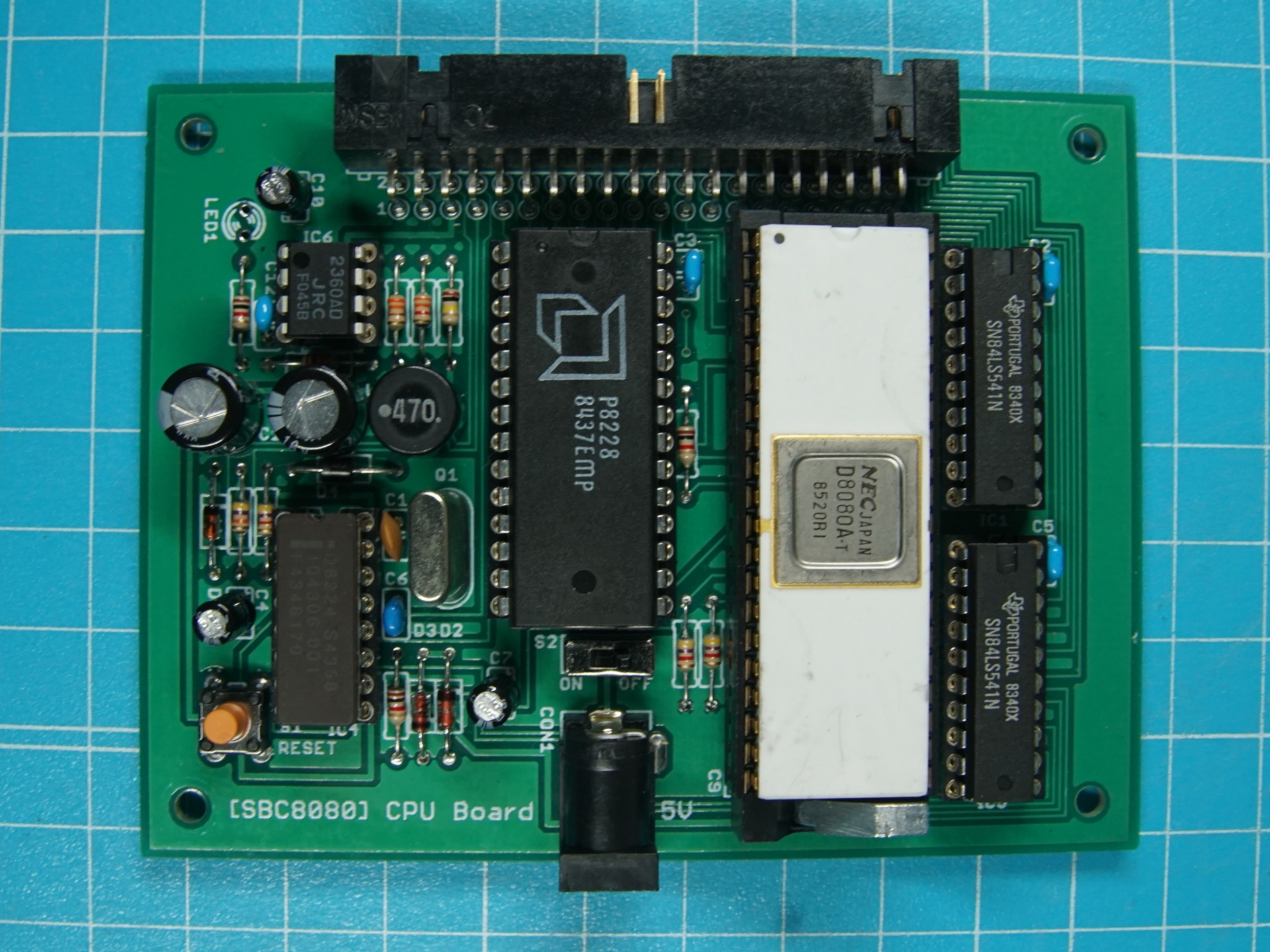

SBC8080(SBC基板編)

予告したとおりSBC8080について書こうと思います。今回はCPUの載ったSBC8080、メモリやUSARTの載ったSUB8080基板は次回を予定しています。

部品は持っている中でなるべく変わったものを選んでいます。普通に作るだけでは面白くないですから。

左上の電源(+12V)関係は手持ちが無いのでNJM2360やコイルはこれ用に調達しました。ICはこのNJM2360だけ挿した状態で+12Vの電圧を確認しておきます。

専用基板と万能基板(後編)

前回はスルーホールメッキの記事を読んだところまで書きました。

その後、大学に入ってから何人か趣味でマイコン回路を作っている方にも会いましたが、皆さん万能基板派でしたね。

大学の研究室でもあまり基板を起こす話は少なかったように思います。

就職後は私はソフトウェアがメインでしたが、何回か基板を作る機会に恵まれました。殆どは検討時に使用する治具基板でしたが、回路図の作成まで行なってパターン設計以降は外注というパターンです。部品のライブラリ作成も専門に行なう部署がありましたので、回路さえ書けば基板のことはあまり知らなくても何とかなります。その代わり費用は結構かかっていました。

実は勤め人時代に一度だけ仕事の回路を万能基板で作ったことがあります。

私の担当のところでは新規デバイスがいくつもあったのですが、他は大半が流用設計という状況でした。一種類の基板だけ先行で作るわけにもいかず、事前に検討したかったので手配線で作ったのです。手配線する人などほとんどいない状況でソフトウェア担当と思われていた私が作っていたのですから、通る人には不思議がられました。でも他の部分に大きく遅れることなく動かせたので役には立ちました。