Hitachi HD641016

今回取り上げるのはある有名なプロセッサファミリの兄貴分にあたるプロセッサです。こちらは残念ながら弟と違って無名なまま終わってしまいました。

これは日立のHD641016CP8、その8MHz版です。他に10MHz版の写真を見たことがあります。

マニュアル等を見るとMC68000によく似ています。ハードウェア(バス)もソフトウェアもMC68000を知っている人ならそう苦労せずに理解できると思いますね。残念ながら似ているだけで互換性はありません。

一方でMC68000が少なくとも当初は汎用計算機を志向していたのに対し、こちらは組み込み用途を想定しているらしく相違点も多くあります。

パーソナルなコンピュータの漢字事情 (第5回: 文字コード)

これまで表示や印字の見た目の話がメインでしたが、最後に文字コードの話をしてみたいと思います。

漢字ROMが最初に搭載された頃、パソコン上ではまだBASICが主流でしたが、まだ「文字」という扱いではありませんでした。JISコードを指定すればパターンとして表示できるというだけで、文字列として(変数に入れたり)扱うことはできませんでした。ワープロ等のソフトウェアは独自に処理していたものです。

使える文字もJIS第1水準の約3,000字(+非漢字)のみでした。足りない字については次のような方法で対処します。

- 第1水準の文字で置き換える

例えば私の姓の「淺」は第2水準なので、第1水準の「浅」を使っていました。 - 外字(ユーザ定義文字)に定義する

自分でフォントを作らなくてはいけないこと、互換性がなく他人とのやり取りに支障があること、使える字数が限られること、などの欠点があります。 - (印刷なら)空白にしておいて手書きする

PC-9801シリーズ等ではオプションでJIS第2水準(約3,400字)まで使えるようになりました。

パーソナルなコンピュータの漢字事情 (第4回: スケーラブルフォント)

16×16ドットまでは漢字は読めれば(識別できれば)良いと思われていたのが、24×24ドットくらいから美しさが要求されるようになってきます。美しさを考える余裕が生まれたと言ってもよいかもしれません。

また書体(明朝体・ゴシック体など)やサイズを変えたいという要望も出てきます。

ディスプレイよりプリンタのほうが高解像度を実現しやすいこと、プリントは他人に渡すものであること、といった事情からかプリンタでの対応が先行することになります。

AdobeのPostScriptやCanonのLIPSといったページ記述言語では文字のサイズを自由に変化させることが可能になりました。それまでのフォントが(例えば24×24の)ドットの有無で定義されていた(ビットマップフォント)のに対し、文字の輪郭の座標を持って(アウトラインフォント)いて都度必要なサイズのドットに展開するのです。

パーソナルなコンピュータの漢字事情 (第3回: プリンタ)

これまで漢字を画面に表示することについて書いてきましたが、今回はプリンタについてです。

漢字が表示できるようになると当然ながら印字したくなります。

1980年代初期に一般的だったのはドットインパクトプリンタでした。縦にピンが1文字分並んだヘッドが左右に動きながら1行ずつプリントしていく仕組みです。

漢字を考慮していない初期のものは8~9ピン程度でした。

ASCIIやカナ文字は文字コードを送ればプリントできますが、漢字についてはパソコン側の漢字ROMのデータを使いグラフィックとしてプリントします。改行幅を調整して行間を0にして2行に分けてプリントするのです。

プリンタによっては半ドットの改行ができるものもあり、この場合は半ドットずらして重ね打ちすることで通常の高さでプリントできました。

前に取り上げたNK3618-21などは漢字を考慮してピン数が18ピンとなっています。漢字ROMを搭載しない「-21」と搭載する「-22」があり、「-21」にもあとから漢字ROMの追加が可能だったはずです。

漢字ROMを搭載していれば文字コードを送るだけで漢字もプリント可能になりました。

パーソナルなコンピュータの漢字事情 (第2回: PC-9801の登場)

前回は漢字ROMの登場とかな漢字変換まで書きました。今回はその続きです。

PC-9801ではグラフィック画面ではなくテキスト画面に漢字を表示できるようになりました。これによって漢字を含むテキストを高速で表示・スクロールできるようになりました。

ところで漢字を表示するにはASCII・カナの倍の幅が必要です。幅の違う文字をハードウェアでどう取り扱っていたのでしょうか?

これは実に単純な方式で、漢字は「左半分」と「右半分」の2文字としてテキストVRAMに書き込むようになっていました。左右を正しく組み合わせて漢字を表示するのはソフトウェアの仕事です。

このためPC-9801シリーズのテキストVRAMは漢字コードが格納できるように16ビット幅になっています(上位8ビットは漢字ROMボードに搭載)。必ず左右並べるので8ビット×2文字分で格納することも原理的には可能なはずですが、ハードウェアでやるのは大変だったからでしょう。

パーソナルなコンピュータの漢字事情 (第1回: 漢字ROMと漢字変換)

今ではコンピュータで漢字が表示できるのは当たり前ですが、昔はそうではありません。

グラフィック事情(第1回)に書いたようなCRT以前の時代はもちろん漢字表示などは夢でした。

テレビを使うようになっても文字フォントは6×8か8×8程度ですからまだ無理です。キャラクタジェネレータ(フォント)ROMもアメリカ製がほとんどですからカタカナ表示も一般的ではありませんでした。自分でROMを焼くか、日本のメーカの参入を待つしかありません。

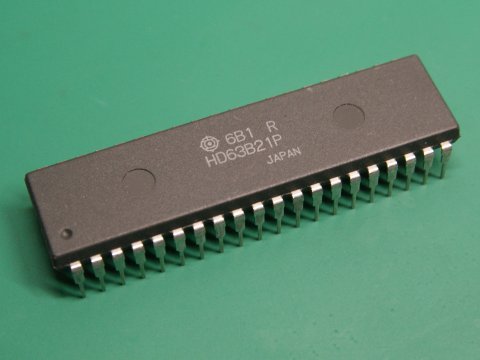

Hitachi HD6321

掘り尽くしたと思ってもいろいろ出てくる、これまでに一体どれだけ買い込んだのでしょう。

日立のHD63B21P、前に取り上げたMC6821を日立がCMOS化したものです。「B」が入っているので2MHz版ですね。

GP-IBケーブル

このケーブルは家庭ではまず見ませんし、オフィスでも研究・開発関係でないかぎりはあまり使わないでしょう。

これはGP-IB (General Purpose - Interface Bus)ケーブルと呼ばれているもの、規格番号からIEEE-488ケーブルとも呼ばれます。

元々はHewlett-Packard社が測定装置などの接続用に開発したもので、当初はHP-IB (Hewlett-Packard Instrument Bus)と呼ばれていました。

できてからもう40年以上経ちますが、今でも現役で使われている非常に息の長いバスです。

PCなどとは違って計測器は頻繁に買い換えるものではありませんし、多数の機器でシステムを組むことも多いのです。機器の中にはそれこそ10年も20年も(あるいはそれ以上も)使い続けられるものあって、そう簡単には入れ替わりません。