出土品

自宅から発掘された機器・部品・その他を紹介します。入手の経緯は

- 物心つく前から家にあったもの

- 旬な時期に入手して使っていたもの

- 旬な時期に入手したものの、死蔵していたもの

- 旬を過ぎてから入手したもの

など様ざまです。

特記のない限り廃棄はしていません。

「細部が見たい」「内部を見たい」などありましたら「ご意見・ご要望」に書いていただけると再発掘するかもしれません。ただ整理して保管しているわけではないのでいつになるかはわかりませんし、最悪の場合は偶然出てくるまでそのままになる恐れもあります。

水銀体温計

二晩寝たらとりあえず復活。昨日「体温計」と書きましたが、あれこそ電子化で遺物になったものですね。

うちでまだ現役の体温計、どう見ても水銀体温計です。

写真では見にくいかもしれませんが35°Cの左(34.9°C付近)まで銀色が来ているのがわかると思います。角度によって見えたり見えなかったりするのでなれないと使いにくいかもしれません。

それから測定には時間がかかるのが欠点ですね。測定する対象物(人体)と温度平衡になるのを待たないといけないからです。これは電子体温計でもそうなのですが、最近の多くの電子体温計は温度の変化率から計算で予測しているので短時間で計れるように見えているだけです。

16セグメントLED

16セグメントのLED表示器もありました。

数字のみで良ければ7セグメントで十分ですが、英字もとなると足りません。

そこで数字と英大文字が表示できるようにと考えられたのがこの16セグメントです。似たものに上下の横棒を分割していない14セグメントというのもあります。16セグメントだと右下の小数点(Dp)を入れると17になって扱いにくいですが、14セグメントに小数点なら15、さらにコンマ用にもう1つ追加しても16に収まります。

右下に切り欠きがありますが、1ピンは反対の左上なので要注意です。

Bt848搭載のボード

Bt848を搭載したビデオ入力のボードを発見です。

ICはBt848KPFのみです。PCIバスにも直結ですし、ビデオ入力も75Ωの終端と0.1μFのみで直結できるのでシンプルな構成ですね。

2つの水晶は右が28.6364MHz(3.579545MHz×8)でNTSC用のもの、左の35.46895MHzはPAL用のもののようです。まぁ日本でPAL入力が必要なことはあまり無いと思いますが。

右端(カードエッジの切り欠きの上)に書かれている「LR38」がこのボードの型番でしょうか。

この手のビデオ入力ボードの多くはWindowsでしか使えないものが多かった中、このBt848系は早い時期からLinux等のドライバが書かれていました。それで念のために確保したもののように思います。

Sunpak GT26

古いストロボを発見、自分で買ったものではありません。おそらく父が買ったのでしょう。

SunpakのGT26、外付けのストロボで1970年頃のもののようです。これにも「SOLID STATE」の表示がありますね。

「SUNPAK」の下はシンクロケーブル用のコネクタです。

側面のダイアルのようなものは露出計算用の円形計算尺です。回しても動作には影響を与えません。

Hitachi SH/7709

これも「いつか作ってみたい」だけで買ったしまったものですね。

日立のSuperHの一員、HD6417709AF133Bです。SH-3はMMUを積んだシリーズでWindows CE, LinuxといったOSの実行ができます。

日立ロゴがありますから、ルネサスになる前のもののようです。ということは「0A3」だから2000年製ですね。この年にはクロックを高めた(167MHz,200MHz)高速版の7709Sが出ますが、これは133MHz版です。

光送受信モジュール

予告したディジタルオーディオ用の光送受信モジュールです。

東芝製のモジュールです。送信用と受信用が一つずつですが、外見からは(型番を見ないかぎり)まったくわかりません。

光コネクタ部分にはキャップがしてあります。

保護キャップを外してみました。

中央の丸穴の奥に発光・受光素子があります。上部の丸穴はケースへの固定用のネジ穴ですね。

YM3434とPCM58P

YM3434とPCM58P×2のセットも出てきました。

ヤマハのYM3434です。ヤマハのICというとFM音源が有名ですがディジタルオーディオやビデオのICも多くあります。これはその中のディジタルオーディオ関係で2-Channel 8-Times Oversampling Digital Filterというものです。

どういうことかというと例えば44.1kHzサンプリングの信号を入れて、44.1×8 = 352.8kHzサンプリングの出力を得るためのものです。高速なD/Aコンバータが必要になる代わりに出力のアナログフィルタを簡略化できるというわけです。

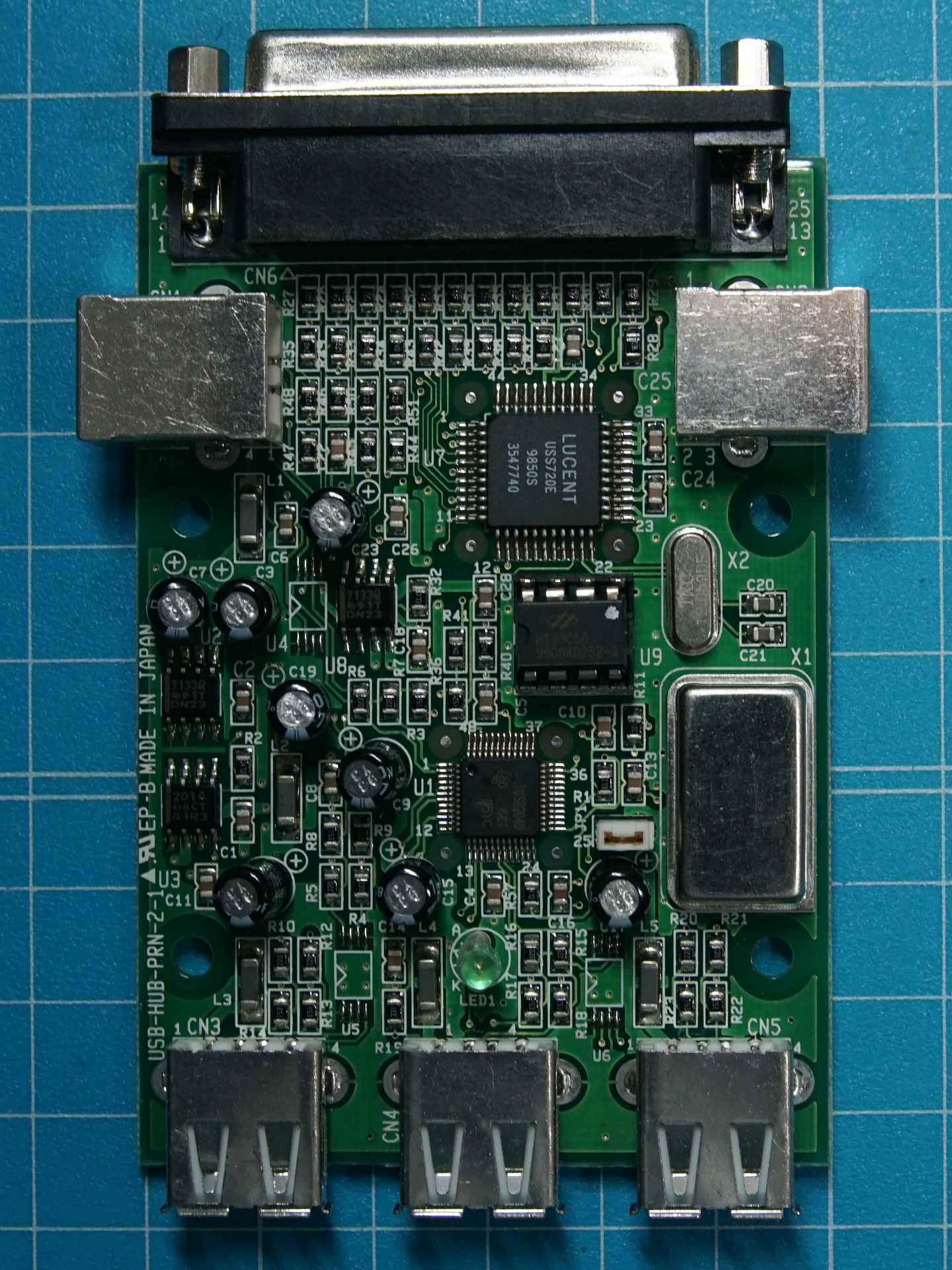

Century HP31 (分解編)

いつものようにHP31も分解してみました。

上の方にあるU7 USS720EはUSB⇒IEEE-1284(パラレル)変換のデバイスです。右下にあるX2 12.059MHzの水晶はこれのクロック、資料によると12MHzとなっているのですが何故半端なものを使っているのでしょう?

すぐ下のU9 HT93C56はDevice Descriptor, Configuration Descriptorの定義用でしょう。

さらに下のU1 TUSB2040は4ポートのUSBハブのICです。やはり予想通り4ポートのうちの1つをパラレル用にしているのでしょう。かなり古いデバイスなのでFull-Speed(12Mbit/s)までの対応です。

これもDescriptor用のROMを外付けできるようですが、I2C接続なので上のHT93C56はこれ用ではなく上のUSS720Eのものと判断しました。

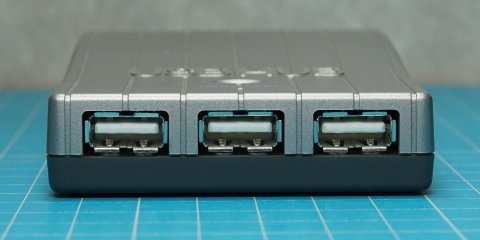

Century HP31 (外観編)

パラレル変換付きのUSBハブも見つけました。

Century HP31、USBハブにUSB⇒パラレルの変換器を一体化したものです。

前面にはダウンストリームのAコネクタが3つ並びます。

USBハブとしてはポート数は少ない部類です。おそらく1ポートは内部でパラレル変換に接続されているのでしょう。