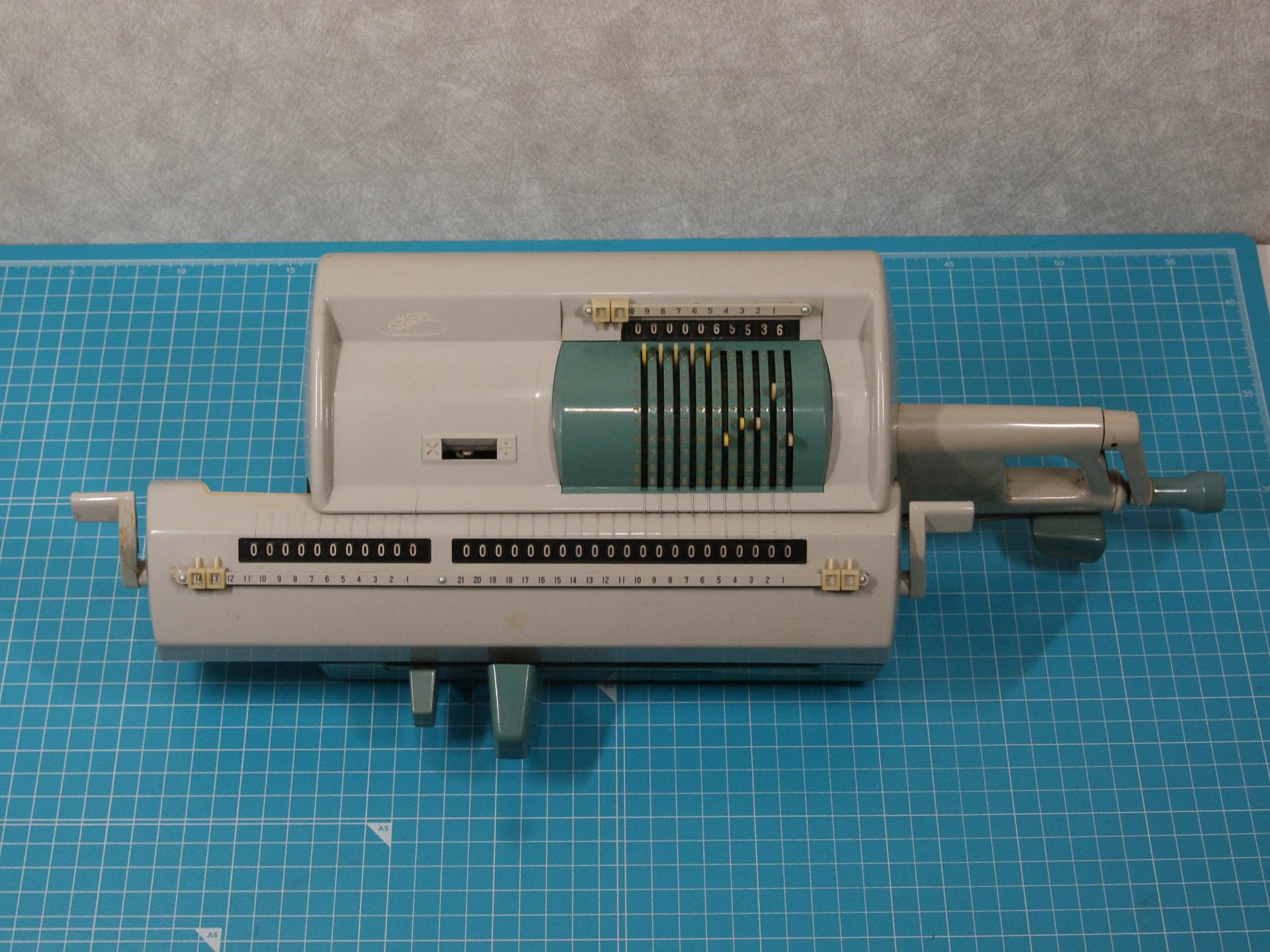

続・タイガー計算機の操作方法

前回、各部の機能を書きましたので今回は具体的な計算を挙げてみましょう。

- a.~j.はタイガー計算機の操作方法を参照してください

- 事前にg.,h.,i.を使用し、a.,b.,c.は0にリセットされているものとします

- レバーf.は中立を「-」、左を「×」、右を「÷」と表記します

- b.,c.の位置は左端(ハンドルd.の1回転でb.が1増減する位置)を「1」、1桁右にずらした位置を「10」...と表記します

まずは基本の加減算からいきましょう。

【例】 789 + 456 - 123