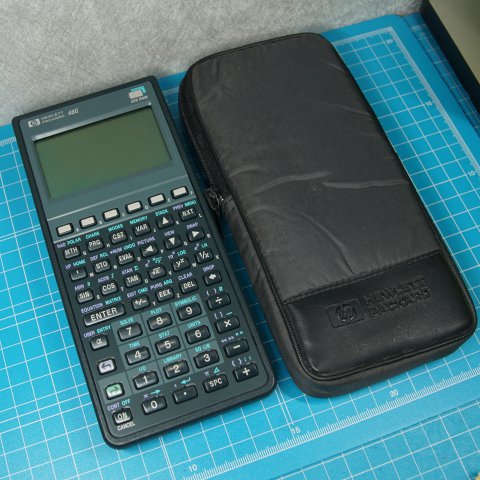

HP-48G

しばらく行方不明だった電卓を偶然発見しました。

HP-48G、約30年前の関数電卓ですが方程式の解を求めたり式のまま微積分ができたりという高機能な機種です。

これの前にHP-28Sという機種があって憧れの電卓でした。大学1年のときに先輩が研究室出入りの営業さんから買ったということで見せてもらったのですが、値引きしてもらったとはいえかなりの額だったはず。その時はとても買えなかったのですが...

その後やはりHP製のHP-32S IIを使うようになり、またHP-28Sが欲しくなったのですがその時は既にHP-48シリーズに代替わりしてしまっていたのでした。