SBC6809 (その2:PICに書き込めない)

前回書いたようにPIC12F1822と2764の書き込みをしなくてはこれ以上の動作確認ができません。2764は問題ありませんが、PICの書き込み環境がありませんでした。基板購入時に手配してあった機材をセットアップします。

私はAVR派なのでPICの使用頻度は低いだろうということでAliExpressで値段優先で購入したのですが、案の定届いたのはコンパチ品でした。

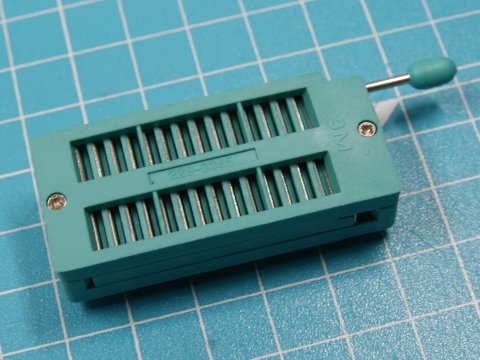

外観はそっくりなのですが、ロゴのところが違っていますね。

ターゲット基板にコネクタをつける前提(デバッガとして使うなら当然)ですが、今回は基板にコネクタはないのでそのままでは書き込めません。