ハッピーバード

ハッピーバードって何かわかりますか?

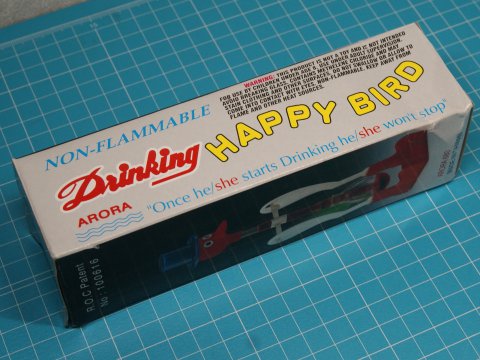

箱に入った状態で出てきた「ハッピーバード」です。

他にも「平和鳥」・「ドリンキングバード」・「水飲み鳥」などの名称で呼ばれています。

これ買ったまま部屋の中で行方不明にしてしまい、もう一つ買って職場のデスクに置いていました。それは倒したか何かの衝撃でヒビを入れてしまったので退職時に捨ててきたのですが、今回最初に買ったほうが出てきました。

せっかくなので取り出して組み立て(軸を通すだけ)てみました。頭部を濡らせば始動します。うまく動かないときは支点の位置を調整します。