思い出・昔話

古のマイコン開発法(その3)

その2で市販トレーニングキットと同じように使えるようになりました。

しかしまだハンドアセンブルしたバイナリを入力して実行することしかできません。何らかの高級言語を使いたいところです。そうなると16進キーパッドや7セグメントLED表示器では不足です。

というわけで......

キーボード

16進キーパッドと異なりスイッチを並べて自作するのは難しいですが、当時でもキーボードは入手できたようです。

もちろんUSBのような共通のインターフェイスがあったわけではありません。単にキースイッチが並んでいるだけで自分でマトリクスを配線しなくてはならないもの、マトリクスの配線までされているもの、エンコーダまでついているものなどがあったようです。マトリクスタイプならキーパッドの数が増えただけのようなものなのでソフトウェアの変更は容易でしょう。

ディスプレイ

表示装置そのものの製作は困難なので既製品を利用します。最も安価なのはテレビで代用する方法で、ビデオ入力が無い場合はRFモジュレータを用意してアンテナ端子から入力します。

古のマイコン開発法(その2)

その1でプログラムを実行できるようになりましたが、スイッチを操作して書き込むのは非常に手間がかかります。また電源を切れば消えてしまい、再度入力しなくてはなりません。

バッテリバックアップ

SRAMを電池でバックアップ(あるいは電源を入れっぱなしに)すれば毎回入力しなくて済むようになります。

プログラムを暴走させて壊してしまうリスクはありますが、RAMを2つ搭載して片方の書き込み信号をスイッチで切れるようにして保護する方法もあります。

キーパッド

16進キーパッドと7セグメントLED表示器を搭載すれば入力が楽になります。

これを制御するためのプログラムはスイッチ操作で入力する必要があります。必要最小限のプログラムをスイッチ操作で入力し、キーパッドが使えるようになったらそれを利用して機能を拡張していくことで効率よく入力できます。

カセットインターフェイス

カセットインターフェイスを製作すれば入力したプログラムを保存しておくことができます。

古のマイコン開発法(その1)

ちょっとTwitter(もう「X」と書かなきゃいけないのか)で話が出たので大昔のマイコン開発について書いてみることにします。

マイコン開発といってもツールに恵まれていたであろう業務でやっていたような人ではなくアマチュアの話です。

今マイコンボードを開発するというと、フラッシュメモリを内蔵したマイコンとPCを接続(接続ケーブルなどは簡単に作れるか個人でも買える程度の価格)して簡単に書き込めますし、書き込むソフトウェアの作成もコンパイラなどのツールも無償で使えるものも多く存在します。マイコンの機能はほぼチップの中で完結しているので基板もI/Oの引き出しがメインになります。

一方で1970年代から80年代の頭にかけてアマチュアがマイコンボードを作るといった場合、パソコンを持っていないからいっちょ作ってみるかというパターンが結構あったのです。

当時の本や記事を読むとこの状況を前提として書かれているものがあります。それらを元に当時の人がどうやって何もないところから作り上げていったか書いてみようと思います。

まず当時はCPU, ROM, RAM, I/Oが一つになったデバイスはほとんどありません。

自宅メールの話(UUCPの頃)

自宅で最初に電子メールが使えるようになったのは1994年頃だったか、今回はその頃の話を思い出しながら書いてみたいと思います。

私はいわゆる「パソコン通信」というものはやっていませんでした。(アマチュア無線によるRBBSはちょこっとやっていました)

大学のメールアドレスはありましたが自宅からのアクセスはできませんでしたし、修了後は使えなくなるのでそれまでに何らかの手段を用意したいと思っていました。

ちょうど386bsdを動かしていましたし、大学のメールの運用にもちょっと関わっていました。

可能なら自宅でメールサーバを運用したいと思いましたが、まだ個人向けISPが生まれたかどうかという時期です。それに接続料を払う余裕もありませんでした。

幸い知り合いに先に運用始めていた人がいたのでそこへ接続させてもらうことにしました。実はその知り合いもまた同じ方法で接続していまして......

好意で繋がせてもらったので迷惑をかけてはいけません。

PC-1246の思い出

ちょっと思い出したのでシャープのポケコンPC-1246の思い出を書いてみようかと思います。

中学生の時、クラスメイトにPC-1245を持っているのがおりました。非公式ですがマシン語やグラフィック(キャラクタLCDなので横5ドットごとに1ドット分の隙間はありますが)が使えるという情報があり、当時電車通学していたこともあって欲しくなってしまいました。

それでお金を貯めて買いに行ったのですが......

ちょうど後継機のPC-1246が発売されており、かなり高速化もされているとのことで、若干の不安もあったのですが新しいPC-1246を買ってしまったのでした。

これ確かに公式には上位互換の後継機なのですが、CPUも全くの別物に変更されており、マシン語もグラフィックも使えません。

弄り始めてすぐにそのことに気づいて愕然としたのですが、非公式の機能が使えないからと言って文句を言う筋合いはありません。

それでも何か出来ないかと探り始めました。

選択を外した話

選んだ時点ではどちらがメジャーになるかわからず、後になってマイナーな方を選んでいたって気づくこと、よくありますよね。

有名なネタとしてはβとVHSでしょうか?

うちは幸い最初からVHSだったのでこれは当たりませんが......

そんなものを思い出して書いてみます。

スーパーレール と プラレール

子供向けの鉄道のおもちゃといえばプラレールが有名ですが、私の子供の頃には同じトミーでスーパーレールというのがありました。

サイズ的にはプラレールと同じくらいですが、もう少し現物に近い形状です。線路は枕木とレールが黒い樹脂の一体成型でレール上面が銀色に塗られていました。車輪もフランジの付いたものでした。乾電池を入れて走るところは一緒ですね。

今から思うにプラレールからNゲージなどの鉄道模型への橋渡し的な位置づけだったのかもしれません。

当時買ってもらったのはこちらのスーパーレールでした。どんな車両持っていたかなどは残念ながら憶えていません。

ダンプ入力とチェックサム

H8/500にUniversal Monitorの移植をしていてIntel HEXやMotorola S-recordのコードを書いていたら、そういえば大昔のチェックサムの話を書いていないなぁと思い出しましたので今回はその辺を書きたいと思います。

チェックサムと言えばもっとも簡単な誤り検出符号の一つで実装が簡単なので昔から使われてきました。

ですが今回書こうと思うのは主に1980年代頃のパソコン文化としてのチェックサムのお話です。

今パソコン用のソフトウェアを配布するとしたらオンライン配布が当たり前、少し前ならフロッピーディスクやCD-ROMといった物理媒体も多かったですが、パソコンの黎明期から1980年代末くらいにかけては紙に印刷したものを書籍や雑誌の形で流通させユーザが手入力するという形態も広く用いられていました。

そんな面倒なことはやってられないという人のためにカセットテープやフロッピーディスクの販売も行われていましたが、暇はあっても金は無い学生は雑誌を買って打ち込むというのはよくあるソフトウェアの入手手段でした。

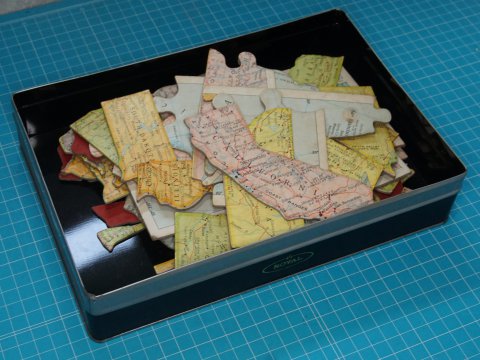

懐かしいジグソーパズル発見

工事のために部屋の一部を片付けて、せっかくなので残りの部分も少しづつ整理していたら、懐かしいものを見つけてしまいました。

アメリカにいた頃に買ってもらったジグソーパズル、捨てた覚えはなかったんだけどずっと行方不明。それが偶然発見されました。

これアメリカの地図なんですが...

外周部分は一般的なジグソーパズルっぽい凹凸になっていますが...

初めて386bsdをインストールした話

初めてPCを組んだ話でハードウェアの話を書いたので、今回はソフトウェアの話を書こうと思います。

当初私はHDDを丸ごと386bsd 0.1にするつもりだったのですが、いろいろと相談していた友人K氏に「DOSも無いと困るからせめて半分はDOSにしておけ」と言われまして、折衷案で32MBがDOSで残りの170MBが386bsdということにしました。

DOSは動作確認も兼ねてIBMのPC DOS 5.02だったかな、をインストールしました。確かET-4000の関係でconfig.sysのどこかの行に/HS=LCを追加した記憶がありますが、それ以外はあまり面倒は無かったと思います。

/HS=LC付けてないとスクロールしているときに画面が乱れるんですよね。

これはまぁ動くようにしただけで環境整備的なことはほとんどしませんでしたね。