MP-ROM (分解編)

MP-ROMはまだ使うつもりですけど、ちょっと内部を覗いてみましょう。

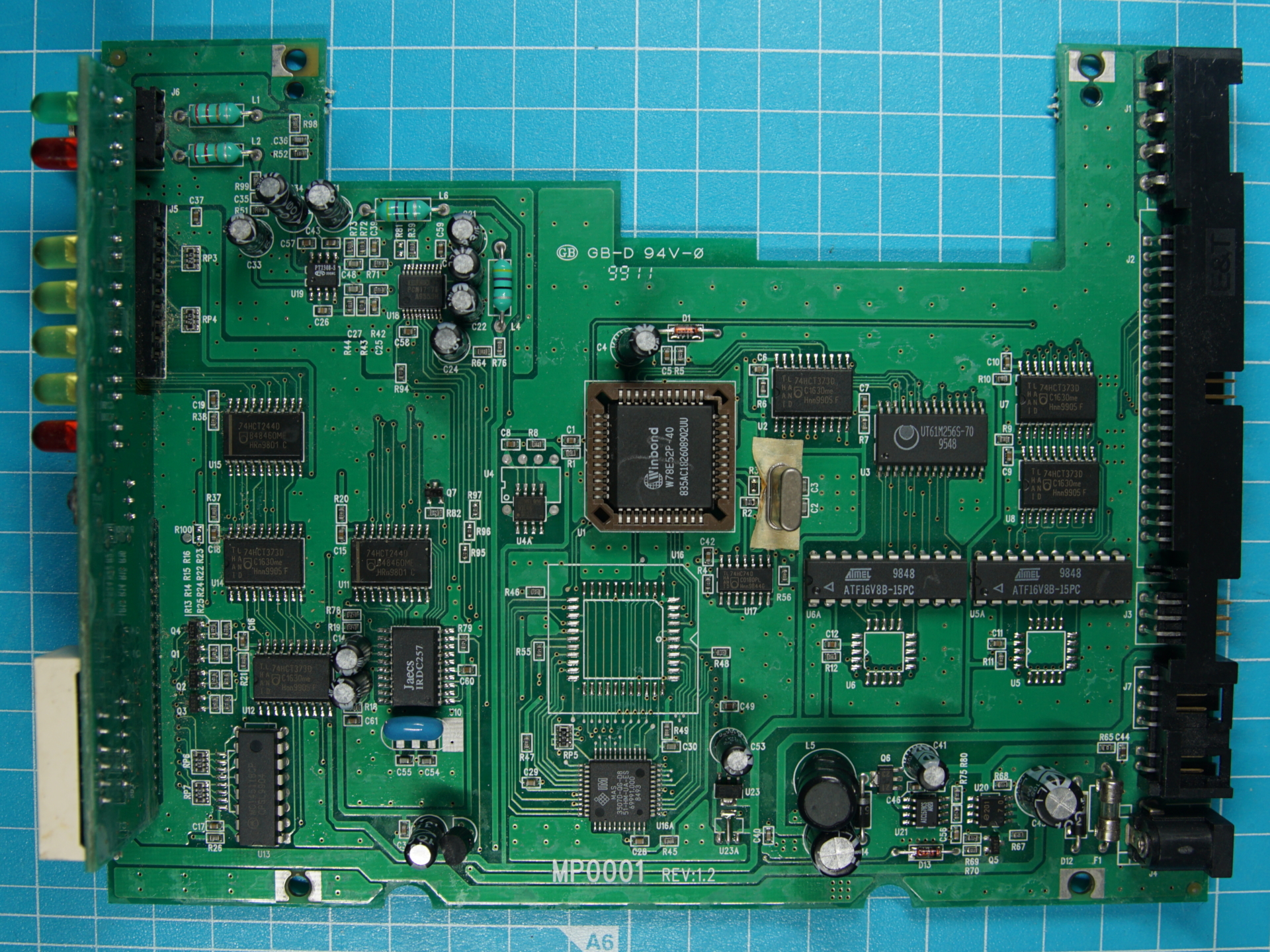

中にはこの基板が1枚入っています。

中央のソケットに入っているPLCCのW78E52P-40は8kBのFlash EEPROMを持ったマイコンです。型番からも想像できるようにMCS-51の流れを汲み、最大クロックは40MHzに達します。

右にあるUT61M256S-70はズバリのデータシートが見つかりませんが、おそらく32k×8bitのSRAMと思われます。W78E52の内蔵RAMは256バイトしかないので外付けしているのでしょう。ディスクの曲リストを持つことを考えると256バイトでは明らかに不足しますから。

その下に2つあるATF16V8BはGALですね。DIPの替わりにPLCCも使えようにパターンが用意されています。