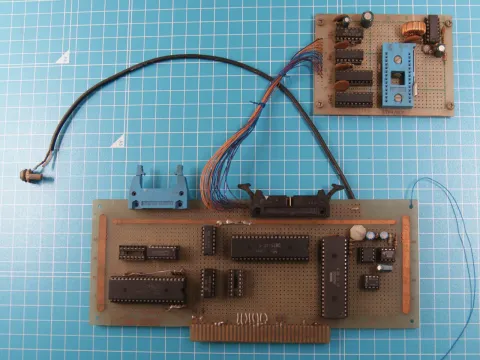

PC-8001mk2に挿していた自作の拡張ボード、2つのスロットにはこれと8インチFDのコントローラが入っていました。

これが全体像です。

下の拡張スロットに挿していたI/Fボードと右上のROMライタボードの間は例によってコネクタをケチって直結していますね。

I/Fボードから伸びている黒いコードは音声出力、細い青い線は+12Vの電源です。

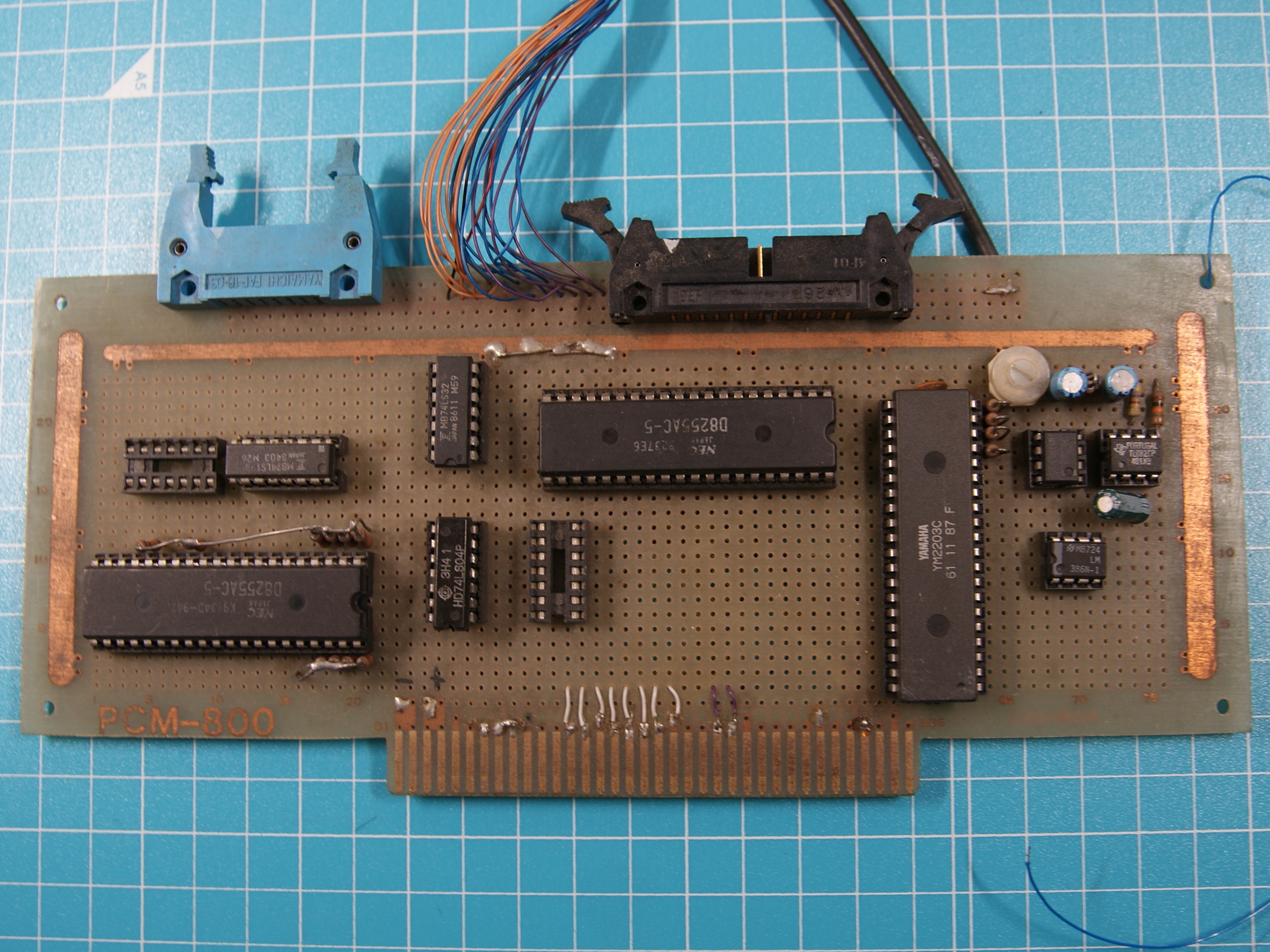

I/Fボードの表面、このボードには

- 汎用パラレルポート

- ROMライタ

- FM音源

黒の26ピンコネクタにPPI (8255)のポートがそのまま出ています。

2764/27128に書き込むことができました。

NEC純正のFM音源ボード(PC-8801-11)コンパチです。

の機能を最終的に持っていました。2つしかない貴重なスロットと高価な専用基板の節約のため、この1枚に欲しい機能を追加し不要になったら外していたので過去には他の機能もありました。少なくとも2716用のライタもこのI/Fボードを使っていたはずです。

写真左のuPD8255AC-5は汎用パラレルポートのものです。その上のMB74LS138はアドレスデコーダですが、14ピンのソケットに刺さっていてGNDは直ハンダ付けされています。このあたりに増改築の影響が出ていますね。

中央のuPD8255AC-5はROMライタのためのものです。

右側のYM2203Cがヤマハ製のFM音源IC、PC-8801mk2SR等に搭載されたのと同じものです。右に並んでいる8ピンのICはD/Aコンバータとアンプですね。

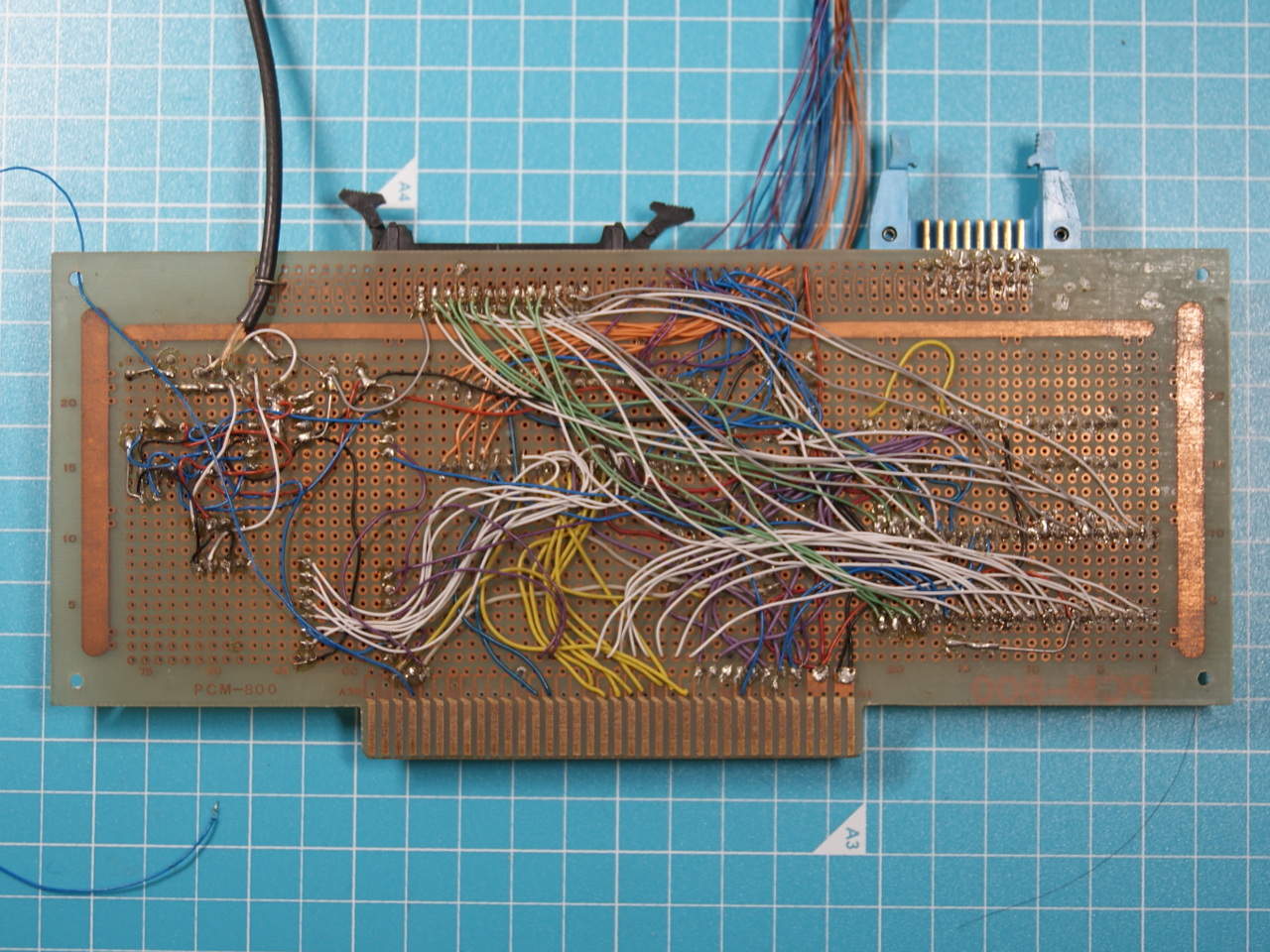

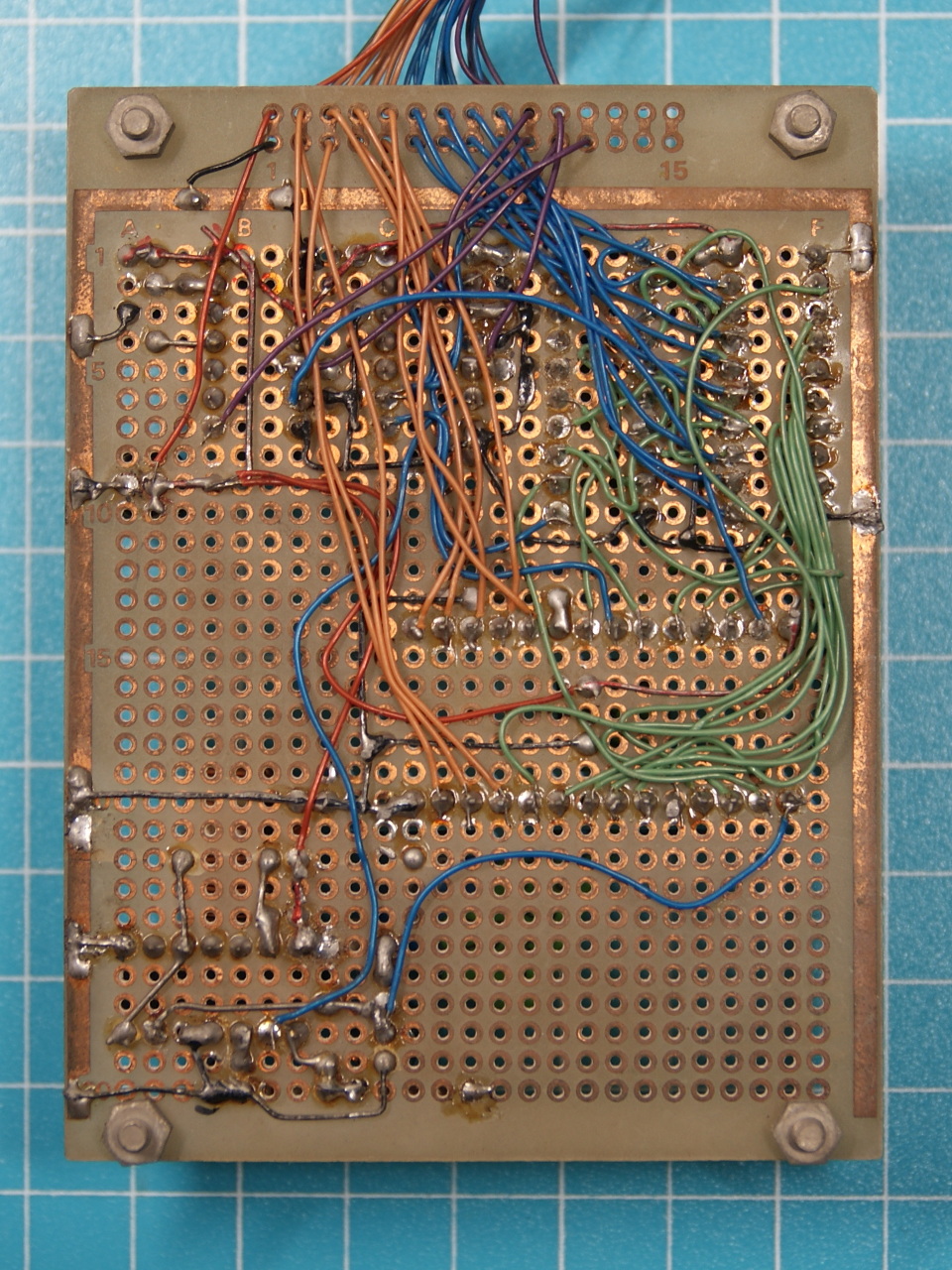

これは裏面、やはり増改築のせいで配置がヒドいことになっています。

右上の青いコネクタは配線が外されていますが、何に使っていたのか記憶にありません。

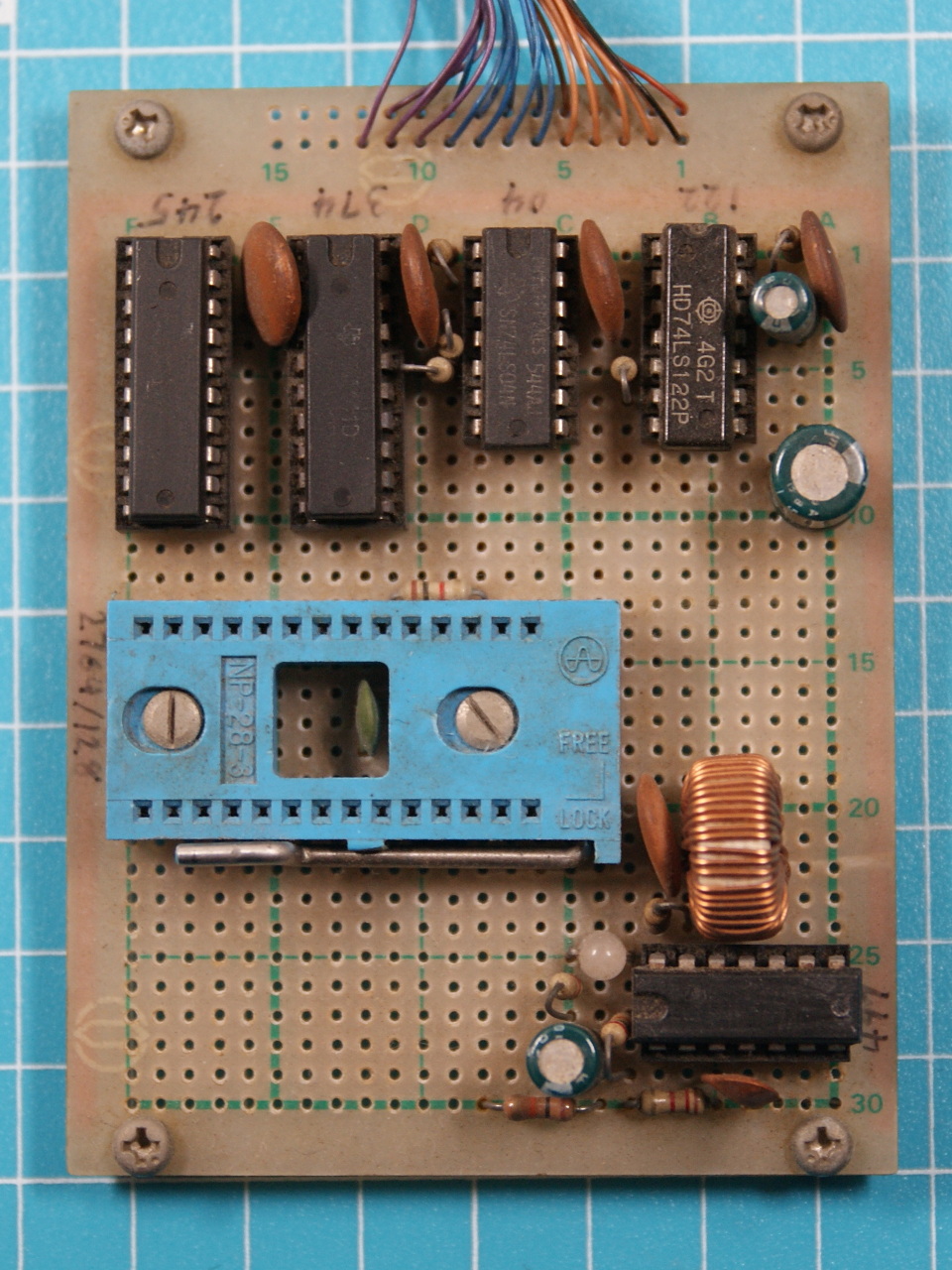

これが2764/27128用のROMライタ、確かソフトバンクの雑誌「Oh! PC」に載っていた回路をそのまま作ったのではないかと思います。書き込みパルスをソフトではなくハードで作っているというものでした。

上に4つ並んでいるICは左から74LS245, 74LS374, SN74LS04N, HD74LS122Pですが、左の2つはもう読めません。74LS122が書き込みパルスのタイマですね。

中央の青いZIFソケットは山一のものを使っていました。定番はTEXTOOLですが高価でしたから。

右下のICはTL497で書き込み用のVpp(21.3V)を作るためのDC-DCコンバータです。このVpp電圧ですが2716, 2732が25V、2732A, 2764, 27128が21.3V、2764A, 27128A, 27256以上が12.5Vとだいたい分かれていたのですが、メーカによって微妙に違ったり、21.3Vの27256があったりと結構厄介でした。さてここで+12Vの線のことを思い出してほしいのですが、あの12Vは12.5V書き込みのROMを書くために一時的に繋いだのではないかと考えています。そのためのアダプタでも発見されればはっきりするのですが。

裏面、5VとGNDをメッキ線で配線してある箇所が赤・黒に塗られていますね。

質問

初めまして。

最近pc8001mk2を入手したものです。

いきなり質問なのですが、

・音声出力をどうやって作ったのか知りたい。

・拡張スロットの設定の仕方を知りたい。

以上の4点です。

マニュアルは未所持で、質問した次第ですが、

是非教えていただければ幸いです。

よろしくお願いします。

わかる範囲でお答えします

まず音声出力ですが、純正FM音源ボードの情報をどう入手したかということで良いでしょうか?

I/Oアドレスは公開(何らかの雑誌かも?)されていましたし、YM2203CをZ80バスに接続するのはまぁ標準的な接続だろうと仮定して作ったと思います。D/AのYM3014周りやSSGとのミキシングについてはYM2203のデータシートを参考にしているはず。

次に「拡張スロットの設定の仕方」ということですが、特に設定するところは無いはずです。

信号線名はユーザーズマニュアルに記載がありました。またいくつかの雑誌に解説があったかと思います。今となってはいずれも入手は難しいとは思います。

https://electrelic.com/electrelic/node/519 にも少し書いています。

IO1985/11

IO1985/11

Re: IO1985/11

情報ありがとうございます。

I/O 1985年11月号に純正ボードPC-8801-11のコンパチボードの製作記事が載っていました。探してみたところこの号を持っていたので参考にした可能性もでてきました。

I/O誌の目次

今朝はスマートフォンからだったので、最小限の情報だけで失礼しました。

親コメントに関して、I/O誌で見かけた記憶があったので掲載号を捜索、

記憶の通りPC-8801-11コンパチであることは確認していたのですが

クローンボードの情報はグレーっぽいかなと思い様子見していました。

今朝確認したらasanoさんから雑誌情報かも?との話が出ていましたので

話題にしてもOKと判断、掲載誌情報を補足させて頂きました。

なお捜索に使ったI/O誌の目次については「古い雑誌記事の探し方」の方にコメントしてあります。

archive.org

この記事ですね。 archive.orgはI/Oの編集長の方がどこかで言及しておられて知りました。

https://archive.org/details/Io198511/page/n197/mode/2up

大元コメントの方は、80mkII愛好会のブログを一通り確認後に、掲示板で質問すると回答が得やすいと思います。

https://www5f.biglobe.ne.jp/~apaslothy/

コメントを追加