SDカードの中身

以前壊してしまったSDカードがありますので中を覗いてみます。

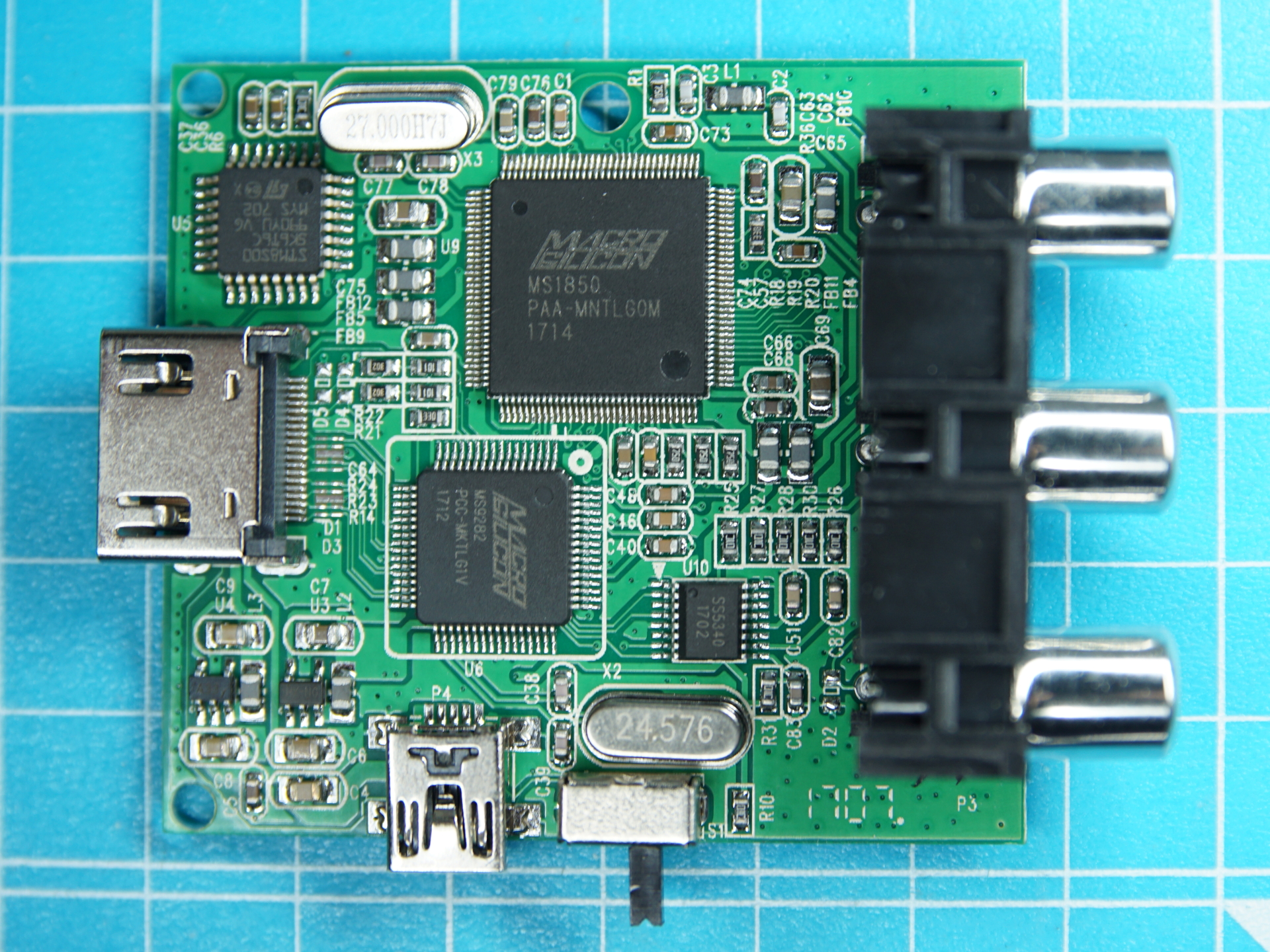

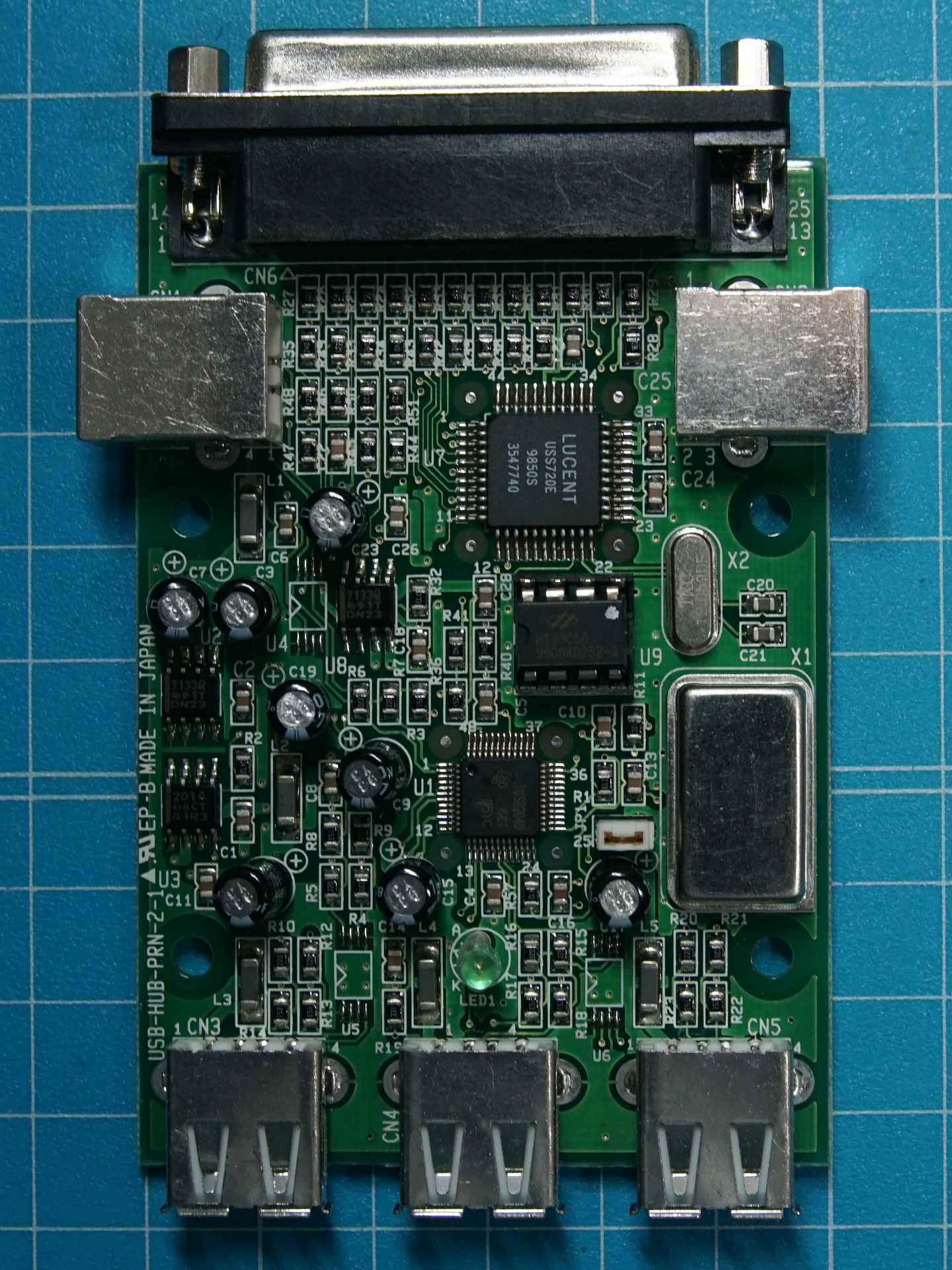

既にバラバラ状態でケースの表側は見当たりませんでした。裏側ケースと基板を重ねてみたところ、右側の凹んでいるところはライトプロテクトスイッチがあったところです。

ちなみにライトプロテクトはツマミの状態を機器側が認識しているので、カード側に電気的なスイッチ等はありません。単に樹脂製のツマミがスライドするだけです。

SDCS2-2048S12が型番でしょうか。検索してみましたが何も引っかかりませんでした。「2048」を含んでいるので2GBと思います。