電卓を作ってみる(後編)

前回に引き続き電卓です。

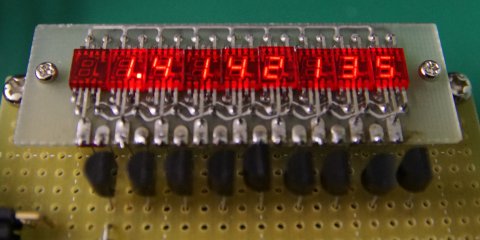

試しに √2 を計算してみたところです。まぁ演算部分はブラックボックスなので私がどうこう言うところではありません。

有効数字は8桁です。残る左端の一桁は以下のように使われます。

- 値が負の場合「-」(セグメント g)を表示

- メモリに値が入っている場合は「.」(小数点・セグメント dp)を表示

- 電源電圧が低い場合は「L」(セグメント d, e)を表示

前回アナログ的な部分があると書きましたが、データシートの参考回路のその部分は次のようになっていました。