AVRプログラマ

昔使っていたAVRプログラマたちです。

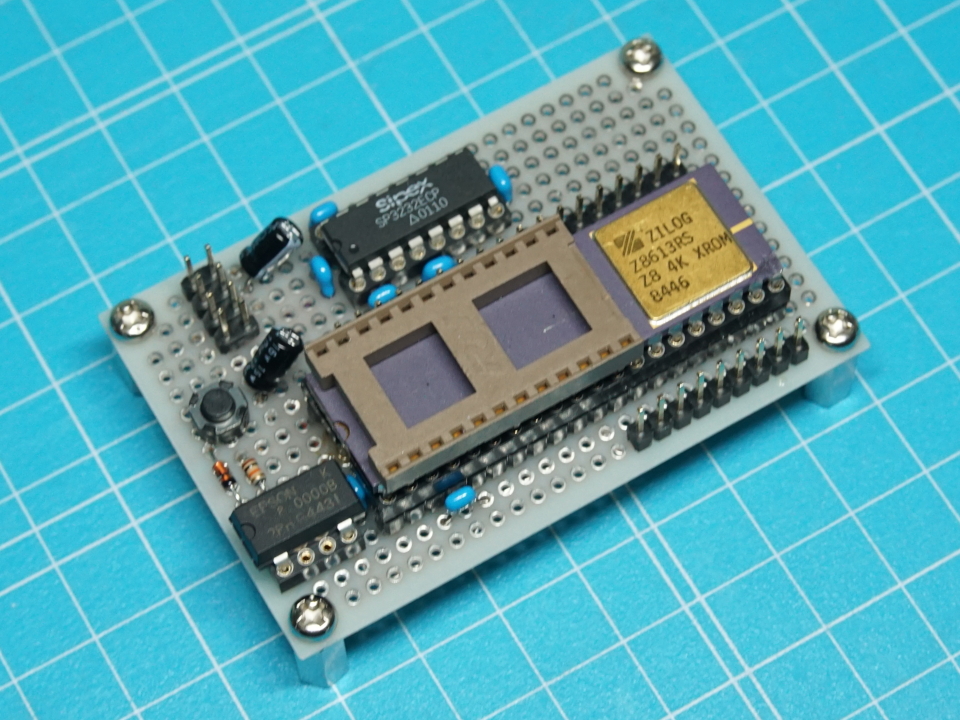

これは秋月電子通商で扱っていたAKI-AVRキットです。

今はPIC用のAKI-PICでAVRの書き込みも可能になっていますが、以前はAVR専用のものがありました。

AVRの書き込みには12Vをかけてパラレルで書き込む方法とISPと呼ばれる通常電源のみでシリアルで書き込む方法があります。前者は主にライタのソケットに挿して書き込み、後者はターゲットボード上で書き換えることが可能です。

このキットはその形態からは前者のように思えますが、実は後者の方式で書き込みを行ないます。右端の6ピンコネクタを利用すればターゲット上での書換えも可能です。

これは私の2番目のAVRプログラマでした。AVRをはじめて使ったのはMP3プレーヤキットですが、この時はキット付属の簡易ライタを使用しています。