SBC8085

今回は予告していたSBC8085です。SBCZ80組んだ後これも部品あるんじゃないかと思って組み始めたのですが...

SBC8085はSBC8080と互換(少なくともSUB8080との接続において)のCPUボードです。写真はSBC8085+SUB8080の組み合わせですね。

SUB8080はSBC8080接続時から何も変更していません。ROMも以前Universal Monitorのテストをした時のままです。

個人的に製作してきたものの紹介です。

電子的なものがほとんどですが、そうでないものも出来るだけ出していきたいと思っています。

回路図、ソースコードなどは出来ればすべて載せたいのですが、以下の理由で難しいものが多いです。

残っていないのではなく、そもそも書かないことが多かったためです。

もちろん仕事ならば書きますが。

特に古いものでは雑誌など掲載のものをベースにしているものがあり、オリジナルと分離できないものは公開できません。

5インチや8インチのフロッピーだったり、PC-9801フォーマットだったりして読むのが難しいものがあります。

今回は予告していたSBC8085です。SBCZ80組んだ後これも部品あるんじゃないかと思って組み始めたのですが...

SBC8085はSBC8080と互換(少なくともSUB8080との接続において)のCPUボードです。写真はSBC8085+SUB8080の組み合わせですね。

SUB8080はSBC8080接続時から何も変更していません。ROMも以前Universal Monitorのテストをした時のままです。

SBCZ80について進展がありましたので記録しておきます。

電源ON時にメッセージの一部が化ける現象が発生していました。

CR,LF,"Universal Monitor Z80",CR,LF,00H上記のメッセージ(最後の00Hは文字列の終端マークです)を表示しているはずなのになぜかLFと"U"の間に変な文字が挿入され次の"U"とともに化けてしまいます。電源ONのままリセットすれば問題はありません。

次にメッセージを少し変形しました。

CR,LF,CR,LF,"Universal Monitor Z80",CR,LF,00Hやはり2文字目のLFの後に挿入されると想像していましたが、実際は4文字目のLFの後"U"の前に挿入されました。

前回はここまで書きました。

さらにLF,"U"の組み合わせに何かあるのかと次を試してみます。

前回に引き続いてSBCZ80、今回はソフトウェア編です。

いつものようにUniversal Monitorを移植するわけですが、これまでUniversal Monitor Z80を動かしてきたMAA-1ボードとSBCZ80は実はほとんど同じです。ソフトウェアから見た違いといえばROM/RAMの容量が半分になっているくらいで、SIOのアドレスなども一致しています。

となると0FF00H~0FFFFHに配置されていたワークエリア・スタックを0BF00H~0BFFFHに移動するだけで動きそうです。これならconfig.incの変更ですみます。

書泉ブックマートで『ザイログZ80伝説』を買ったらCD-ROM・プリント基板付きの限定版が手に入りました。Z80のボードは既に何枚も作っていますが、せっかくなので組み立ててみます。

これまでのSBCシリーズは8cm×10cmでしたが、これは10cm×10cmで密度も最大クラスでしょう。

面積をくっているのはRAMです。SRAMなら24~32ピンのDIP1つで済みますが、18ピンのDRAMが2つに制御用のロジックが4つ必要となっています。今となってはこの容量ならSRAM積んだ方が有利ですが、このボードはDRAMを動かしてみたいということで設計されたとのこと。

またEMILY Board使って新たなプロセッサが動くようになりました。

今回作ったのはIntelのMCS-51ファミリの8031/8032用のボードです。

このファミリはEA/Vppで内蔵ROMを切り離せるので8058とか8751なども使えると思いますが、8031/8032の入手性は悪くないのでわざわざROM内蔵品を使うことも無いでしょう。

8088ボードのソフトウェアについて書いてみます。

動かすのはいつものようにUniversal Monitorです。

8086系は8080に似ていますし、以前(30年ほど前です)書いていたこともあるので、あまり苦もなく書けますね。フラグ変化とか細部はもちろん憶えてはいないので資料確認しながらですし、アセンブルすると使えないレジスタ指定しててエラーになったりはありますが、書いているうちにすぐに慣れていきます。

まずはコンソールドライバ、EMILY Board用のものを6502から、8251用のものを8080から移植しました。ほぼ機械的な変換で済みますが8251の初期化部分にはNOPを追加(8251はまだ配線もしていないので動作未確認)しています。

HD1-6120ボードはちょっと置いておいて、また新たなCPUボード作ってみました。

今回もEMILY Board用です。

EMILY Boardは外付けパラレルROMで動かせる知っている限りのプロセッサを動かせるようにと計画したものなので、よほど変態的なプロセッサでない限り工夫すれば繋がるはずです。今回の8088は素直な部類ですね。

いつものように基板を見ていきます。

予告どおりソフトウェア編です。これまでの「ソフトウェア編」ではモニタ程度のものが動いていることが多かったと思いますが、今回はプログラムの実行ができているらしいとわかる程度です。

最も簡単なテストプログラムは実行開始番地で無限ループさせるものでしょう。

HD1-6120(IM6100も)は0FFFH番地から実行を始めますので、ここに0FFFH番地へのJMP命令を置きます。これを実行させておいてアドレスバスの状態を観察するとA0~A11までがすべて"H"になっていて0FFFH番地を読み続けていることがわかります。

次に異なるアドレスでループさせてみます。

HD1-6120でダイレクトにJMPできる先は、同ページ(アドレスの上位5ビットが同じ)か0ページ(アドレスの上位5ビットがすべて0)だけです。それ以外へ飛びたいときは同ページか0ページにアドレスを書いておいて間接アドレッシングを使います。ここでは簡単に0ページで試してみます。

去年入手したHD1-6120、ボード作りかけのまま時間が経ってしまいましたがやっと動くところまでたどり着きました。

いつものようにEMILY Boardを利用します。HD1-6120は12ビットバスなのでEMILY Board +8が必須となります。

基板の表側、搭載部品を見ていきます。

もちろん40ピンの大きなのがご本尊HD1-6120-9です。

前回は開発環境を準備したところまで書きました。あとは目的の論理を書くだけと言いたいところですが、ちょっと気になることがあるので先に試してみることにします。

それは以下のような箇所があることです。

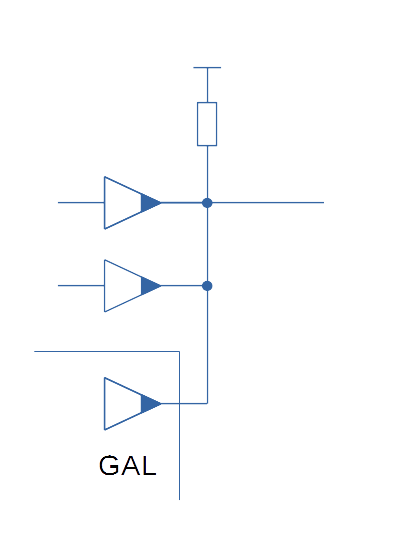

オープンドレインによる(負論理の)ワイヤードORです。上の2つは実際は独立したオープンドレインバッファではなくLSIの出力がオープンドレインになっています。

残念ながらGAL16V8にはオープンドレイン出力の機能はありません。探すとオープンドレイン対応のGAL16VP8というものが存在したようなのですが、今さら入手は難しいでしょう。念のためにAliExpressとeBayを見てみましたが発見できませんでした。