GAL動かしてみた 第1回:開発環境

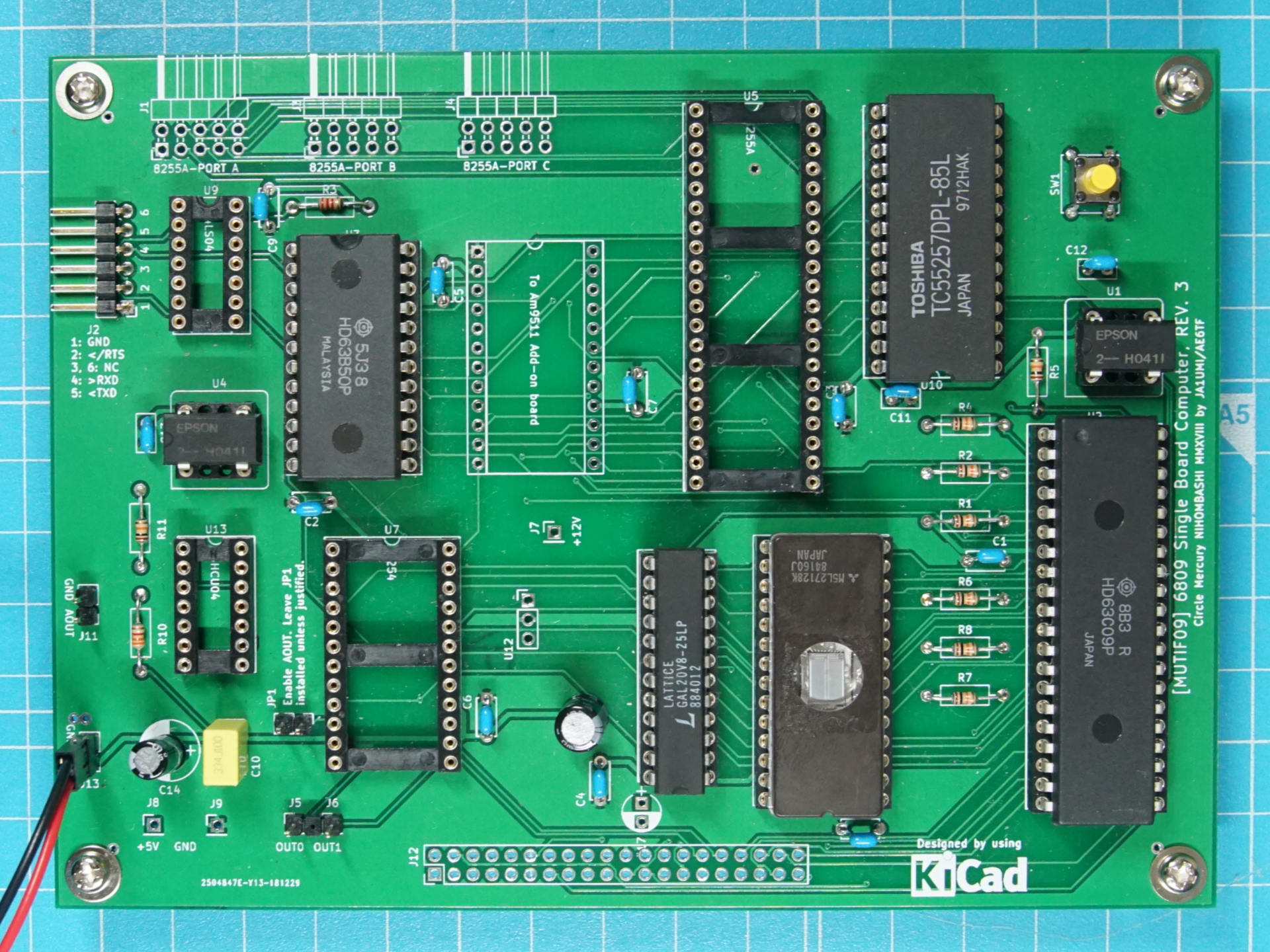

ちょっと訳あってGAL動かしてみました。

これまでにも勤め人時代にAltera(今はIntelになっています)のEPM7128とかLatticeのLC5256MVなんかは使ったことがありました。公式には私はソフトウェア担当だったのですが、いろいろあって回路やこのようなPLDの設計も何度かやる機会もあったのです。

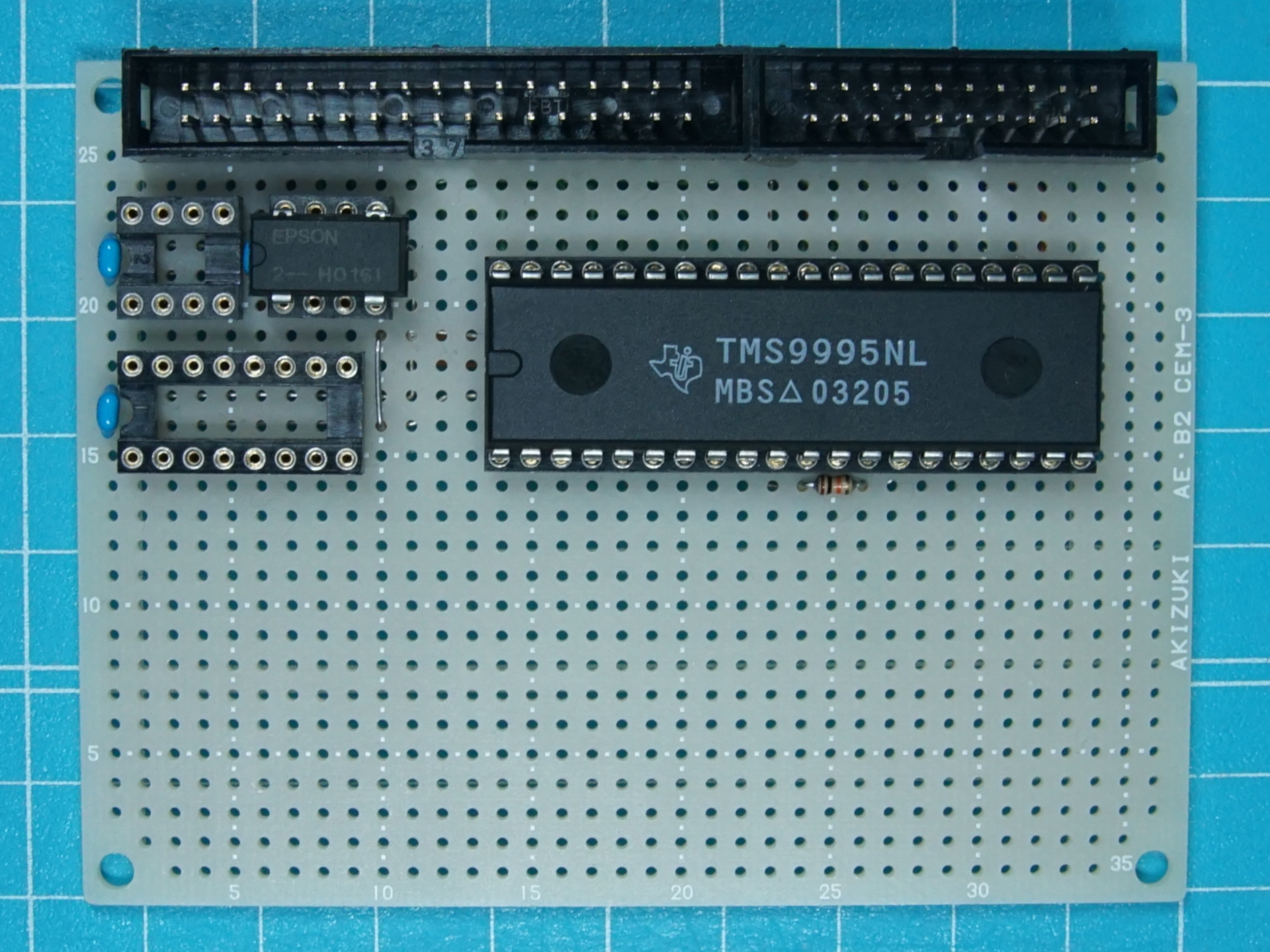

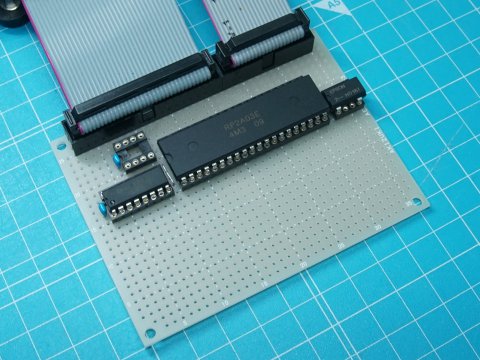

個人的にはGALやXilinxのXC9500など必要になったら使えるようにデバイス調達したり書き込み環境準備したりしていたのですが、いつも汎用ロジックで何とかなってしまい実践する機会がありませんでした。

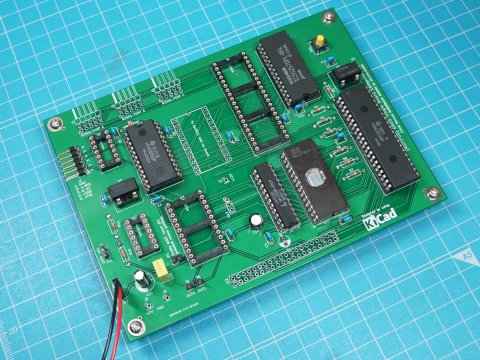

そんな中、機会が到来しました。