27CX642

今回のものもTMS7000と一緒に買ったものになります。

ICT 27CX642、8x×8bit構成の高速UV-EPROMです。

少し前にTwitter(現X)で27CX322を見かけて資料探したりしていたのですが、類似品で容量の多いこれを見つけて買ってしまったのでした。

容量は一般的な2764と同じですが、ピン数は4本少ない24ピンとなっており、バイポーラPROM互換とのこと。電源(2), アドレス(13), データ(8)で23本、残り1本がCSです。

今回のものもTMS7000と一緒に買ったものになります。

ICT 27CX642、8x×8bit構成の高速UV-EPROMです。

少し前にTwitter(現X)で27CX322を見かけて資料探したりしていたのですが、類似品で容量の多いこれを見つけて買ってしまったのでした。

容量は一般的な2764と同じですが、ピン数は4本少ない24ピンとなっており、バイポーラPROM互換とのこと。電源(2), アドレス(13), データ(8)で23本、残り1本がCSです。

今回もPLLというよりVCOの話になっています。

その12で書いたようにVCOのF-V特性が比較的手間がかからず測れるようになったのでいろいろ見てみます。

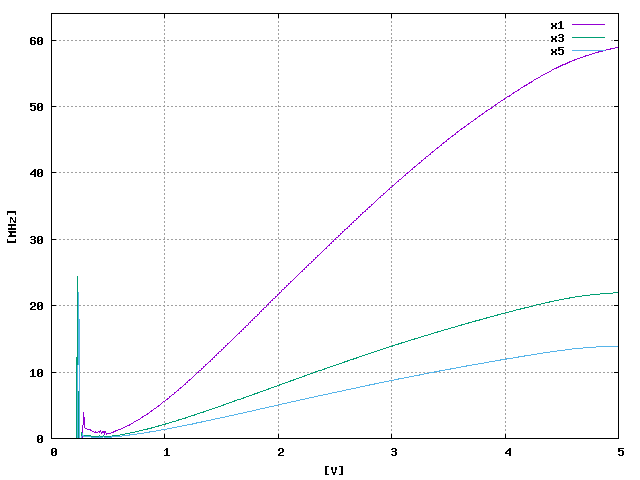

まずはTC74HC14APでリングの段数を1, 3, 5段にしてどうなるかです。

下の方が乱れているのは前回同様ですが、3,5段はかなり酷いですね。

一応私としてはこれが本命と考えています。

続いてもう少し周波数の高い方の例としてTC74AC04APについて同様に......

未動作のプロセッサが積み上がってる自覚はあるんですが、珍しいプロセッサ見かけるとつい買ってしまいます。一期一会な面がありますからね。

というわけでこれ。

Texas InstrumentsのTMS7000です。

TMS7000ファミリは8ビットのシングルチップマイコンですが、この7000はROM無しのものです。他に2kB/4kBのマスクROM内蔵のものやピギーバックなどもあります。

このファミリには動作モードが以下の5つあります。

前回周波数カウンタ機能が動き始めたので今回はいよいよVCOのF-V特性の自動測定です。

D/A値を0~4095まで5刻みで増加させながら以下を実行していきます。

ターミナルソフトでこれを記録しておきグラフなどの処理を行ないます。

2.で待つのは2つの理由があります。

一つはVCOの応答を待つため、とは言ってもループフィルタなどは通っていないので遅延は大きくないはずです。

もう一つは...... こちらの方が重要です。前回書いたようにゲート時間は256msあり、しかもタイマ割り込みで非同期に動いています。仮にゲート時間が始まった直後にD/Aを変更したとするとその結果が出るのは256ms後になります。しかもゲート時間が始まってからVCOの周波数が変わるまでは不正な値をカウントしてしまいます。本来ゲートの切り替わりを2回待つべきですが、0.5秒以上待つことで済ませてしまいました。

今回は...... PLLシンセサイザ関係ではあるのですが、ちょっと脱線してみます。

実験用に作った基板にはPLL ICの初期化用にAVRマイコンを搭載しており、VCOの実験用にD/Aコンバータも搭載しています。マイコンにはカウンタ・タイマも載っているのでちょっとソフトウェアを追加すれば周波数カウンタ機能も実現できそうです。

外部に周波数カウンタを接続すればいいではないかと思われるかもしれませんが、D/Aコンバータの出力を変化させながら周波数を測定できればVCOのF-V特性を自動的に測定できる可能性があります。

ということでまずは可能性を探っていきます。

周波数は簡単には1秒間のパルス数を数えれば良いわけですが、カウンタの桁数が多く必要になる上に測定時間も長くなるので、16ms間のパルスを数えて16で割ることでkHz単位の値を得ることにします。

まだまだ暑い日が続いておりますがピークは過ぎたようで、暑さで控えていた外食の回数が増えてきました。

なんでも東京はこの8月が全て真夏日だったらしく...... 観測史上初だそうです。

というわけで今月のお買い物です。

もう「その10」と2桁に達してしまいましたが、当面は何か進捗があるたびに書いていこうと思います。

今回は何が進捗したかというと、出力周波数を下げていくとロックしたりしなかったり不安定になる問題です。

1MHzというのはVCOを単独で動かして求めた可変範囲をもとに出せるはずと思っていたわけですが、ループフィルタの出力の範囲が狭い、あるいはその付近でVCOのF-V特性が急峻になっていて周波数が安定しない、という可能性もあります。

前回リングオシレータの電源云々と書いたのは後者の対策だったのですが、ちょっと実験するだけならもっと簡単な方法がありました。

それはリングオシレータを1段から5段に変更してみることです。これで同じ入力電圧に対する周波数は約1/5(容量などの影響でもうちょっと下がるはず)になります。

試してみると設定下限の300kHzまで安定に動作します。代わりに上限も下がって14MHz程度までしか出せなくなりました。