準出土品

出土品が自宅から出てきたものなのに対し、こちらは自宅以外で見つけた掘り出し物たちです。

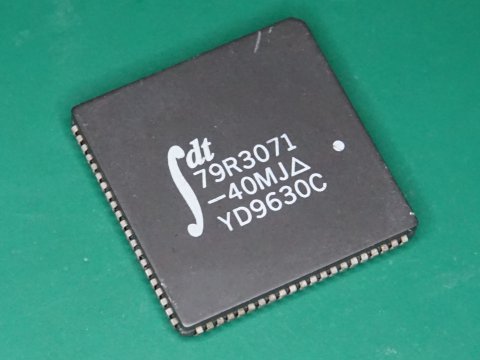

MIPS R3071

3つ目もまた32ビットRISCマイクロプロセッサです。

これはIDTの79R3071、いわゆるMIPSプロセッサです。1996年30週の製造かな。

MIPSプロセッサは以前MIPS R4700を取り上げたことがありました。なのになぜこれを買ったのかというとR4700は64ビットバスでありとても手に負えないからです。このR3071なら32ビット(マルチプレクスバスですが)なのでまだ現実的ですし、バイトイネーブルもあります。

i960やAm29000とは違いMIPSは仕事で何度も使ったことがあります。とはいえC言語で書いていただけなのでアセンブリレベルの話は初めてです。

AMD Am29000

先日の80960SAと一緒にいくつか他のものも買っています。今回はその一つです。

AMDのAm29000-25GC、専用の保護ケースに入った状態で送られてきました。

Am29000ファミリもi960ファミリと同様に1980年後半から1990年代中頃まで製造されていた32ビットのRISCマイクロプロセッサです。汎用コンピュータとして成功せず、組み込みメインだった点も似ていますね。

これも初めて絡むのでアーキテクチャの特徴を見てみます。

Intel 80960SA

また変わったCPUを買ってしまいました。動かせそうもない代物ではありませんが、膨大な積みプロセッサが溜まっている中いつになったら着手できるものやら。

これはIntelのi960ファミリ、N80960SA16です。

i960ファミリはIntelが1980年代後半から1990年代中頃まで生産していた32ビットのRISCマイクロプロセッサです。

組み込み用途のあまり知名度のないプロセッサですが、このファミリの一員i960RDはPCに使われたこともあります。ATXに移行する直前ごろ、PCI×7+ISA×3といった巨大なATマザーボードがありI/Oプロセッサとして搭載されていました。これはI2O(Intelligent I/O)と呼ばれていました。

これまで触ったことのないアーキテクチャなのでデータシートから特徴を拾ってみます。

MS-DOS ROM

先日秋葉原を歩いていて面白いものを見つけて思わず買ってしまいました。

それがこれ、「MS-DOS 3.21」のラベルが貼られたROM、しかもHとLが揃っていたのでMS-DOSのROM化ってどうなっているのか見てみたくなったのでした。

まずROMライタでそれぞれ読んで、一つのファイルに結合しました。

objcopyあたりでできるのかもしれませんが、以前やっつけで作ったツールを流用しました。元はMC68000向けだったので最初エンディアン間違えて……

何か特徴的なデータないかなと眺めていて最初に見つけたのは……

DS0026 MOSドライバ

これもしばらく前に購入したまま忘れていたものになります。

National SemiconductorのDS0026です。

これはMOSドライバと呼ばれるもので、TTLレベルの入力をレベル変換すると同時に大きな負荷容量を高速で充放電するための強力なバッファでもあります。仕様によると1000pFの負荷に対して立ち上がり時間が最大35nsというのですからその強力さがわかろうというものです。出力レベルは電源電圧で決まり、最大約20Vまで出せます。

こんなもの何に使おうと思って調達したのか、もうかなり前になるのではっきりしたことは憶えていませんが、おそらくはCP-1600のクロック用だったのではないかと思います。8080用の8224で代用できないかと書きましたが、レベル的には何とかなってもステートの管理とかあってかえって面倒かもと単独のドライバを探したような気が……

TMP68HC11A1T

前に書いたMC68HC11の予備として買ったんだったかな。

東芝のTMP68HC11A1Tです。

ところで東芝のマイコンというと何を連想しますか?

某氏が愛用していた4ビットのTLCS-47、以前試したこともある8ビットのTLCS-90、珍しい12ビットのTLCS-12、などの独自アーキテクチャがいろいろありました。

セカンドソースとしてはZ80ファミリがもっとも有名でしょう。MC68000ファミリも種類は多くありませんが作っていました。TRONチップも作っていたはずです。

そんな中でMC6800ファミリって印象はないんですよね。

そもそも国産のMC6800ファミリって日立がメインで富士通もそこそこ作っていたという感じで、東芝の名前は出てきません。いつ頃どんな経緯で作り始めたのだろう?

NS32032

これも何かのついでに買ったまま忘れていたものですね。

ナショセミのNS32032E-6、1985年製のFマスク品です。

このNS32032というのはNS32016の外部バスを32ビット化したものです。MC68020がアドレスバスも32ビットになったのに対し、これはデータバスは32ビットになったもののアドレスバスは24ビットのままなのでアドレス空間は16MBです。

バス幅以外の機能面ではほぼ同等のようですが、データシートをパラパラ見ただけですので細部は不明です。

DCJ11

以前HD3-6402のコメントでもちょっと触れたので予想していた方もいるかもしれませんが、こんなものを入手できました。

さまざまな番号が記されていて正式な型番というのがよくわかりませんが、DEC J-11あるいはDCJ11などと呼ばれることが多いですね。

これは何かというと、PDP-11互換のプロセッサです。というかLSI-11(PDP-11をLSI化したもの)に使われたプロセッサです。

Z8010 もう一つ

Z8010 MMUは以前にも書きましたがeBayへの出品数も少なく予備を調達していたのでした。

SGS製のZ8010BD1です。1986年製かな。

Z8010BD1から10MHz品です。Aが6MHz品、空欄が4MHz品になります。

前に4, 6, 8MHzがあるようですと書きましたが、あらためてZilogのデータブックを確認したところ6MHzと10MHzがあったようです。まぁデータブックの発行時期によって変更あったのかもしれません。