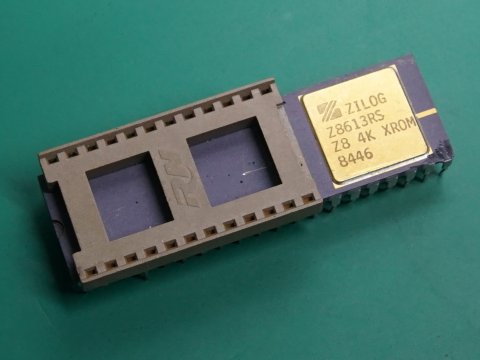

Zilog Z8613

先日のINS8073と一緒にこんなものも入手できました。

ZilogのZ8613RS、マスクROM版のZ8611の開発用のものでUV-EPROM用のソケットを搭載したピギーバック品です。

似たようなものにROMソケットの代わりにピン数を増やして64ピンシュリンクDIPとしたZ8612というものもあります。Z8611と差し替えはできませんが一般的なパッケージなのでおそらくZ8613より安価だったのではないかと思います。

データシートではZ8612を「Development Device」(開発用デバイス)、Z8613を「Prototyping Device」(試作用デバイス)と区別していますね。開発中はZ8612を使い、実機と同じ基板を起こす試作からは差し替え可能なZ8613を使うという事のようです。だったら最初からZ8613だけで良いように思えます。