半導体

BBD

ちょっと珍しいデバイスが出てきましたので今回はそれについて書いてみたいと思います。

それがこのMN3208、8ピンですが少し変わったパッケージですね。14ピンの内側6ピンを抜いたようなものです。

これはBBD(Bucket Brigade Device)と呼ばれるオーディオ用の遅延素子です。原理は...... 大雑把にアナログ値を扱えるシフトレジスタといったところでしょうか。大量のコンデンサを並べて電荷を順に転送していくことからBucket Brigade(バケツリレー)と名付けられました。

MN3208は2048段でクロックは10~100kHzなので遅延時間は10.24~102.4msとなります。えっ、計算が合わないって?

2相クロックを用いて1つおきに空にしている(でないと転送できない)ためです。

3SF11を動かしてみた、はず

以前3SF11を動かした記憶があるのでその時の記事を探していたら......

どうも若干の写真を撮っただけで記事など書いていませんでした。ファイルのタイムスタンプによると4年前のようです。今回はその写真と記憶をたよりに書いてみたいと思います。

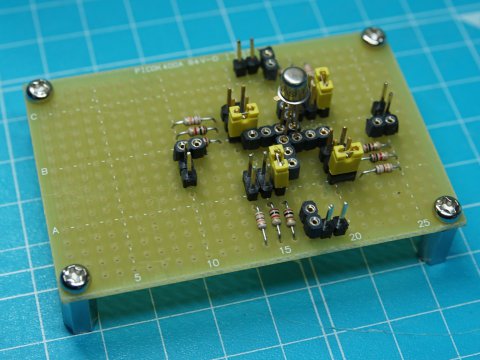

これがその時に作った実験ボードです。

こういう実験ならブレッドボードの方が良さそうに思いますが、かなり足を曲げないといけません。持っている数も少ないし追加調達も難しそうなのでデバイスにあまり加工を加えたくありません。実際このボードでも足そのままソケットに挿せるようにしています。

そもそも使い方がよくわからないデバイスなのでピン毎にRを切り替えるジャンパを並べているだけで、あとはピンヘッダやソケット間を必要に応じてつなぐことにしています。なので半ばブレッドボード的な使い方になります。

TS68483A

16C450, Am2901に続く3つ目、まとめて「ついで買い」できるものを探していたところこれが目にとまりました。

STMicroelectronicsのTS68483A、この型番どことなくHD63484 ACRTCに似ていると思いませんか。

それで気になってデータシート探してみたところ、Advanced Graphic and Alphanumeric Controllerというものでした。M68000系のような型番ですが探しても「TS」以外のプレフィックスのものは見当たらないのでSTM(かその前身企業)がオリジナルのようです。

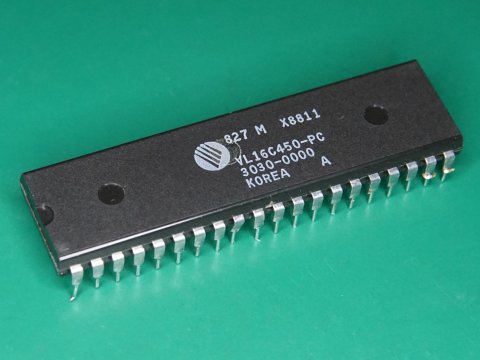

16C450

これまでMC6850, 8251, Z80 SIO/DART, SCN2651など様々な調歩同期シリアルを動かしてみましたが......

超有名な8250系は使っていないな、と思って買ってみました。

VLSI Technology社製のVL16C450です。これは中古品なのでハンダの跡が見られますね。

VM39S5G-12.800

これ以前から気になっていた発振器で、すぐに使うあてはありませんが試しに買ってみました。

VM39S5G、温度補償タイプの水晶発振器、水晶振動子の温度特性を温度センサとRC回路によって補正して周波数安定度を高めた水晶発振器です。

これは12.8MHzのものですが、トリマと外部電圧でわずかに変えられるようです。

上面左上の丸穴の中にそのトリマがあります。

右下のスリット内には端子がいくつか見えますが詳細は不明です。おそらくは製造時の調整に使っていたのではないかと思われます。

TI TMS9928

今回のものはMSXなどに使用されたTMS9918 VDP(Video Display Processor)のバリエーションの一つです。これ、いつ何を考えて買ったんだったかな?

TIのTMS9928AN、シンガポール製です。デートコードは9209と8227のどちらかな?

TMS9918のバリエーションの一つと書きましたが、どんな種類があったのでしょう?

違いは主に2ヶ所ありました。

一つ目は出力形式の違いです。TMS9918はNTSCコンポジット出力でした。このTMS9928はこれをRGB(厳密にはY, R-Y, G-Yの色差)出力に変更したものです。さらにTMS9928をPAL用の625ラインにしたTMS9929があります。

MN6221

以前7910使ったオルゴールを取り上げましたが、メロディICは7910以外にもあります。その中でも比較的手に入れやすかったMN6221を2種入手しました。

一つ目がこのMN6221AAです。上面の周囲に飾りの段差が付けてあるなど凝ったパッケージで、リマーク品のリスクは低そうですね。

鳴らすためにはタイミングのためのC,R類の他、スピーカ駆動のためにトランジスタ2石のアンプが必要です。電源は1.5Vです。7910とよく似ていますが互換性はありません。というかピン数からして異なっています。

超定番の曲らしいですが、まだ動かせていません。

古いTTLたち

ロジックICの主流はすっかりCMOSに取って代わられましたが、それ以前に使われていたTTL(Transistor Transistor Logic)のICたちをいくつか。

まずはFairchildの9002DCです。今となっては珍しいCERDIP、1974年製です。

これはFairchild独自の9000シリーズと呼ばれるもので、機能コードは74シリーズとは別物ですが混用は可能です。速度・消費電力的には74と74Hの間で出力段が強化されています。

この9002はQuad 2-Input NAND Gateです。ピン配置は7400と同じ。

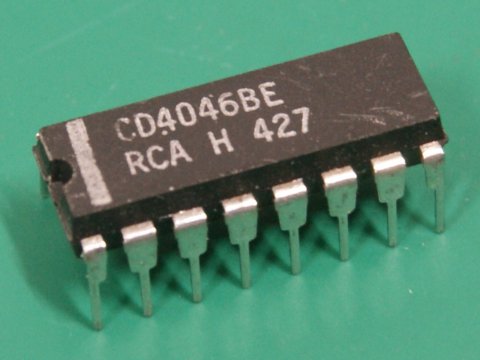

PLL用のICたち

ちょっと訳あって可変周波数のクロック源を作ろうとPLL(Phase Locked Loop)用のICをいくつか検討しています。

まず有名なところで4000シリーズのCD4046、これはずいぶん前に買ったまま放置されていました。

VCO(Voltage Controlled Oscillator)と位相比較器が入っています。基準クロック源と分周器などは外部に別途用意する必要があります。

5V動作ではVCOの周波数上限が1MHz程度なのでちょっと今回の目的には不足です。そこで次を用意しました。