半導体

NEC uPD454D

これは古いメモリ、機能的にも外見的にもちょっと風変わりなデバイスでした。

NECのμPD454D、残念ながら製造年はわかりません。TK-80に使われていたようですから、まぁその頃のものでしょう。

容量が2kbit(256×8bit)のEEPROMです。以前取り上げた1702Aと同じです。

まずは機能面から。

EEPROMと書きましたが、今考える一般的なEEPROMとはちょっと違います。EEPROMというとオンボードで書き換え可能なイメージがあると思いますが、このμPD454Dをオンボードで書き換えるのはかなり困難です。確かに電気的に消去は可能なのですが、+36Vと-40Vの電源を必要とするからです。

ですから使い方としてはUV-EPROMと同様に専用ライタで消去・書き込みを行なうのが普通でしょう。

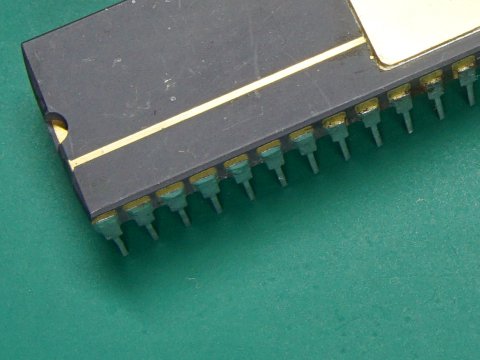

TMS9995ふたたび

前にもTMS9995は取り上げましたが、これはまた別のものです。

1994年フィリピン製のTMS9995NL、以前紹介したものはマーキングが怪しかったので比較用に別ルートで入手したものです。

ロゴが印刷だけではなく刻印されているのは珍しいですね。

もう一つ面白いのは10ピンと11ピンの根元に小さな切り欠きがあることです。まさかピンを数えやすくするために目印としてやっているんでしょうか?

ちょっと見にくいですが向こう側の30ピンと31ピンにも同様のマークがあります。

日本メーカ製の74シリーズ

先日ちょっと訳あって手持ちの汎用ロジックの捜索をしたところ、大昔に買ったまま埋もれさせていたものが大量に出てきました。

日本メーカのものを各社1つずつ選んでみました。

左上はNECのμPD74HC244C Octal Buffer with 3-State Outputです。1991年の日本製です。まだ旧ロゴですね。

244はピン配置がわかりづらいので新たに使うなら541を選ぶでしょう。

その下は日立のHD74HC574P Octal D-Type Flip-Flop with 3-State Outputです。「5L46」では製造年はちょっとわかりません。

次は沖のMSM74HC157 Quadruple 2-Line to 1-Line Data Selector/Multiplexerです。これは1987年の日本製です。沖は型番先頭の「MS」を省略してマーキングしていますね。

MX8315

74LS139を求めて未整理のロジックICの山を漁っていたらこんなのが出てきました。

MacronixのMX8315PC、MacronixといえばROMが有名ですがこれはクロックジェネレータです。

14.318MHzの原発振を元に、14.318MHz, 24MHzとCPUクロックを供給します。CPUクロックは20, 25, 33, 40, 50, 60, 66, 80MHzをピン入力で選択可能です。データシートによると原発振の14.318MHzと24MHzをカスタムできるみたいですね。

「J9349」から1993年製と思われます。台湾製。

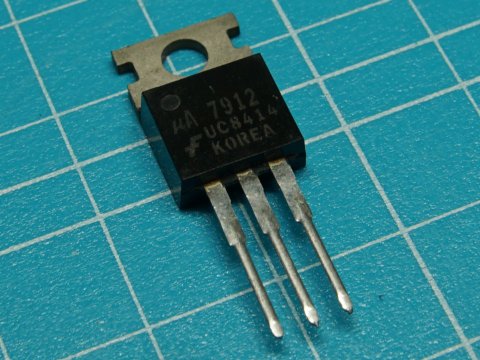

3端子レギュレータ

3端子レギュレータ、最近は使うことも減ってきましたが昔は多用していましたね。

FairchildのμA7912、負電源12Vのレギュレータです。写真のものは1984年の韓国製ですね。

「79」が負電源を、「12」が出力12Vを表しており、各社からほぼ同仕様のものが販売されています。

これはもっとも一般的な1A容量のもの、他に500mAの79M12、100mAでTO-92パッケージの79L12などがあります。さらに3A, 5A仕様のものもあったはずですがほとんど見たことはありません。

入出力間にはある程度の電位差が必要で、この電位差×電流 分が熱になってしまうので電流が多くなると放熱が大変になります。1Aですら放熱器は必須です。

CXQ71054

最近調達したROM

RCA CD4050

これ、eBayで買い物をしたらおまけで付けてくれたんですよ。

RCAのCD4050BE、そうオリジナルメーカのRCA製のものです。

同じメーカのものだけあってCDP1823とよく似ていますね。こちらのマークは点が4つもあるので顔には見えません。というより前のCDP1823のができすぎでした。

さて、この4050は非反転タイプのHex Buffer/Convertersです。必要なピン数は6×2+2 = 14ですが、16ピンのパッケージに入っています。

反転タイプの4049を昔使ったこともありましたが、ピン配置に疑問を持ちつつもそのままになっていたのですが...

今回データシートを読んでいたところ理由がわかりました。