テプラ SR3500P

一時使っていたテプラを発見、ここ何年か行方不明になっていたんですが偶然出てきました。

SR3500Pというキーボード無しのモデルです。

昔職場でキーボード付きのを使っていましたがタッチも漢字変換もイライラしていたので自分で買うときにはPCで入力できるようにこのタイプを選びました。どうせPCの無いところでは使わないだろうと。

PC対応の中で一番安かったのがこれでした。

カートリッジは入っていませんでした。

自宅から発掘された機器・部品・その他を紹介します。入手の経緯は

など様ざまです。

特記のない限り廃棄はしていません。

「細部が見たい」「内部を見たい」などありましたら「ご意見・ご要望」に書いていただけると再発掘するかもしれません。ただ整理して保管しているわけではないのでいつになるかはわかりませんし、最悪の場合は偶然出てくるまでそのままになる恐れもあります。

一時使っていたテプラを発見、ここ何年か行方不明になっていたんですが偶然出てきました。

SR3500Pというキーボード無しのモデルです。

昔職場でキーボード付きのを使っていましたがタッチも漢字変換もイライラしていたので自分で買うときにはPCで入力できるようにこのタイプを選びました。どうせPCの無いところでは使わないだろうと。

PC対応の中で一番安かったのがこれでした。

カートリッジは入っていませんでした。

私はいったい何枚のSCSIボードを買ったのだろうか? また1枚出てきました...

AdvanSysのABP-930/40UAあるいはABP-960/70UA、両方の型番が書かれているのでどちらなのか不明です。

どちらもPCIバスのUltra SCSIのボードです。960の方はMacintosh対応らしいという話もありますが、だとすると違いはROMの中身だけかもしれません。

基板の部品を見ていきましょう。

AdvanSysロゴがついているASC3050Bがコントローラ、資料の入手は難しいと思われます。

今日のは電気とは無関係です。LOCTITEというとネジの頭にちょっと付けるネジロック剤が有名ですが、こんなものもあります。

これはLOCTITE 271、ネジ部品用とありますが頭に付けるのではなくてネジ部に塗ります。それをねじ込むと硬化するというものです。

嫌気性接着剤は空気を遮断すると硬化する性質があることからそう呼ばれます。

なので塗っただけでは硬化せず、ねじ込むことで硬化します。はみ出た分は空気に触れたままで固まらないので簡単にふき取ることができます。

容器の中で固まらないように容量にかなりの余裕を持たせてあるようです。

72ピンのSIMMをまた見つけました。Single In-line Memory Moduleで取り上げたものとは違ったパリティの処理がしてあります。

出てきたのはこの2種類、それぞれ2枚ずつです。

上がパリティ付きの8MBのもの、下はパリティ無しで16MBです。

まずは16MBの方からです。右上にDECロゴが見えます。左のラベルから4M×32bit ⇒ 16MBであることがわかりますが、一応確認してみましょう。

便利なMAX232登場前には定番だったTIA/EIA-232のドライバ・レシーバが出てきました。

Texas InstrumentsのSN75189AN、4回路のレシーバが入っています。

各回路毎にスレッショルドを変更できる点がMAX232などより優れていますが、実際に必要になることはあまり無かったように思います。

こちらはMotorolaの同等品(ってこっちが本家かな)、MC1489Lです。パッケージはセラミックのCERDIPです。

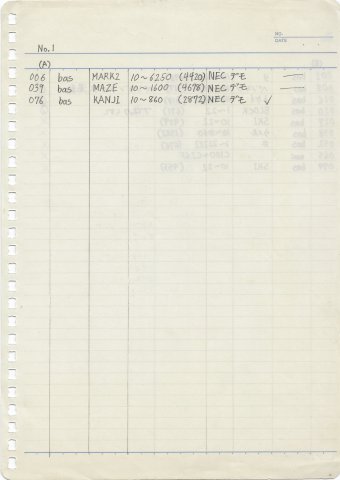

こんなものが残っていました。カセットテープ時代に使っていたメモです。20枚(テープ20本分)ほど出てきた内からいくつかお見せしましょう。

これはデモテープのものですね。

「No.1」はテープにも書いていた管理番号、「(A)」はもちろんA面のことです。テープ1本についてルーズリーフ1枚使って表裏にA面/B面を書いていました。

006, 039, 076 は使っていたテープレコーダでのカウンタ値です。これはレコーダの機種で異なるのでレコーダを変えたらまた調べなおさなくてはなりません。幸い私はこの1台を使い続けたので特に困ることはありませんでした。

次の「bas」はBASICのCSAVEコマンドで保存したものであることを表しています。

だいぶ間があきましたが、GV-MVP/RX2Wと同じPCから取り外したものがまだあります。

これは内蔵用のDVD-Rドライブです。

実はこのPCはDVDレコーダとして使用していたのでDVD-Rを搭載していました。

2011年7月のアナログ放送の停波後は再生用にしばらく使った後は放置されていました。以来レコーダは専用機に任せています。

TEACのDV-W516Eというものです。2006年製ということですからそう古いものではないです。

マイコン系のデバイスが多いですが、今回のはビデオ系のものです。おそらく秋月あたりで買ったものではないかと...

新日本無線のNJM2214LとNJM2217Dです。

どちらも22ピンのDIPですが、明らかにピン間隔が異なっています。手前のNJM2217Dは一般的な100mil(2.54mm)、奥のNJM2214LはShrink DIPで70mil(1.778mm)です。このピン数で無理にShrinkにしなくても(小さくしたければ表面実装タイプもある)と思うのですけどね。

NJM2214はVideo On-Screen Displayというものでカラー信号の発生と切り替え回路などが入っています。同期分離回路やパターン発生機能などは無いので単独でOSDができるわけではありません。

見つけて写真撮ったまま忘れていたものがありました。タイムスタンプが2017年11月だったので1年間忘れていたみたい。

SONYのCXK58257ASP-70L、32k×8bitのSRAMでHM62256とピンコンパチです。

最近は面白いものがなかなか出てこないのですが、これはどうでしょう?

CasioのCMD-50、「腕リモ」と呼ばれていたものです。

腕時計に学習リモコンを組み合わせたというものですね。当時なんとなく面白そうと思って買ってみたのですが、面白そうなだけで実用的には全然でした。結構高かったと思うんですが、ほとんど使っていません。

企画した人は一体どういう状況で役に立つと考えたのでしょう? 悪戯以外に使い道なかったんじゃないかな。

バンドはゴム製のものが付いていましたが劣化してバラバラになってほとんど残っていません。

裏蓋を開けてみました。ここまでは電池交換のために開けることが想定されています。