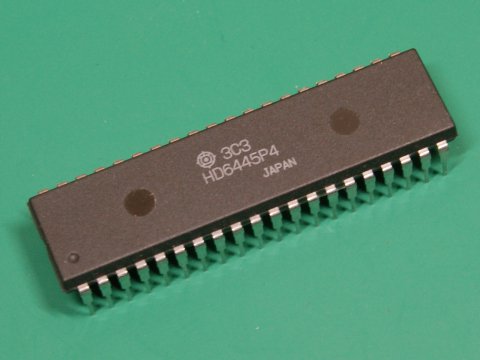

Sharp LH0083A Z80A-DMA

数日前にZilogオリジナルのZ80 DMAを紹介しましたが、シャープ製のもありました。

上が前に紹介したZilog製のもの、下が新たに発見したシャープ製のものです。こちらも4MHz品ですね。

実はこれまでに部屋から合計3つ(Zilog×2, Sharp×1)のZ80 DMAが発見されています。

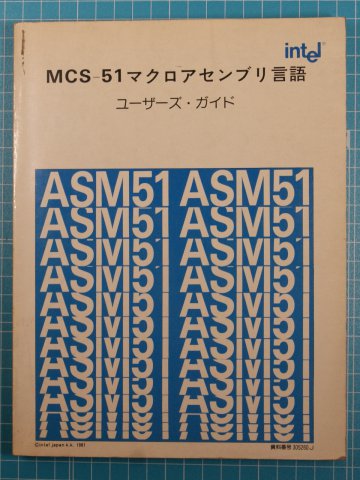

こんな使うあてのないものをいくつも買ってしまったんだろう。Z80DMAとかSIOって昔は高価だったので、安いものを見かけるとつい買ってしまうのだろうか? そういえばZ80 SIOも大量に見つかっているから、やはり割安感があるのだろうなぁ。

Zilogの型番とSharpの型番はこんな対応になっています。