6502とApple IIシステムROMの秘密

今日は「最近のお買い物」シリーズの番外編として「6502とApple IIシステムROMの秘密」を取り上げてみたいと思います。

マイクロプロセッサ・マイクロコントローラ等です。

今日は「最近のお買い物」シリーズの番外編として「6502とApple IIシステムROMの秘密」を取り上げてみたいと思います。

動かないまま保留しているWDCのW65C02ですが、先日efialtes_htnさんよりVihを満たせていないのではないかとのコメントを頂き、入力ピンの電圧を確認してみました。

実測でもそれぞれ4.98V, 5.00V, 4.98Vと問題ありませんでした。

CPU判別法(6502編)のもう一つの未入手品、NCR65C02が到着しました。

NCR65C02A、1986年製のようです。「A」付きということは2MHz版ですかね。

CMOS化に伴って命令が拡張されているものの、Rockwellの追加命令は含まれていないというものです。普通に使うならわざわざこれを選ぶ必要はありませんが、CPU判別ルーチンの確認用ということで敢えて入手してみたものです。

ちなみにこの「NCR」というメーカ、後にPCIバス用のSCSIコントローラで有名になりました。

Universal Monitorを移植しようと組み立てたMUTIF09、他の石も載せてからと思っていましたが時間かかりそうなのでとりあえず現状です。

MUTIF09はKasumi YOSHINO(JA1UMI)氏のシングルボードコンピュータボードで、資料はBOOTH・プリント基板はオレンジピコショップにて入手可能です。Universal Monitor移植に最低限必要なもの(と手持ちがあって迷いのないものの一部)を搭載しています。

それでは基板上の部品を見ていきます。

CPU判別法(6502編)の最後に書いたW65C02が到着しました。

上が偽物の疑いのあるW65C02S8P-10、10MHz品です。

下はMouserで購入したW65C02S6TPG-14、14MHz品です。MouserはWDCの正規代理店なのでこちらは本物と見て間違いないでしょう。

ことの発端は6502の判別をテストしていた時です。

SY6502A, UM6502, UM6502A, RP65C02Gと取り替えて試していて特に問題は無かったのですが、W65C02S8P-10に変えたとたんモニタすら起動しなくなってしまいました。オープニングメッセージすら表示しないので判別ルーチンに引っかかっているわけではありません。

MN1613のステップ実行(その1)以降、少し進展がありました。

一つ目はアドレスバスとMEMR, MEMWをLED表示する基板を用意したこと、これで1本ずつテスタで電圧を測る必要がなくなりました。

本当はIOR, IOW, FSYCなども見たいところなのですが、EMILY Boardのリボンケーブルを利用する形にしたので諦めました。アドレスの上位4ビットは未使用ピンに割り当てたのですが、あまり今回だけの信号を割り当てるのは避けたかったのです。数も少ないことですしテスタ対応すればすむことです。

データバスはコネクタまでは準備したのですがLEDは未実装です。ステップ動作中でもメモリの内容はEMILY Board側から自由に参照・変更できるのでとりあえず無くても何とかなりそうだからです。

以前、MN1613のリセット時に何かあるようだと書きましたが、このまま放置するのは気持ち悪いので少し追ってみることにしました。

16チャンネル以上のロジアナでもあれば簡単なのでしょうが残念ながら持っていません。

幸いMN1613のメモリアクセスはハンドシェイクなのでそれを利用してステップ実行を試みることにします。

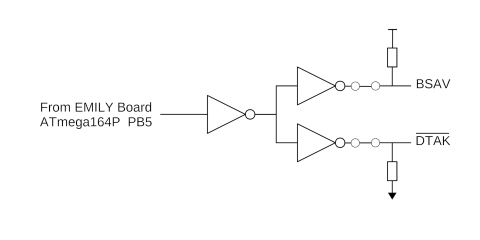

手っ取り早く追加してみたのがこの回路です。

前にもTMS9995は取り上げましたが、これはまた別のものです。

1994年フィリピン製のTMS9995NL、以前紹介したものはマーキングが怪しかったので比較用に別ルートで入手したものです。

ロゴが印刷だけではなく刻印されているのは珍しいですね。

もう一つ面白いのは10ピンと11ピンの根元に小さな切り欠きがあることです。まさかピンを数えやすくするために目印としてやっているんでしょうか?

ちょっと見にくいですが向こう側の30ピンと31ピンにも同様のマークがあります。