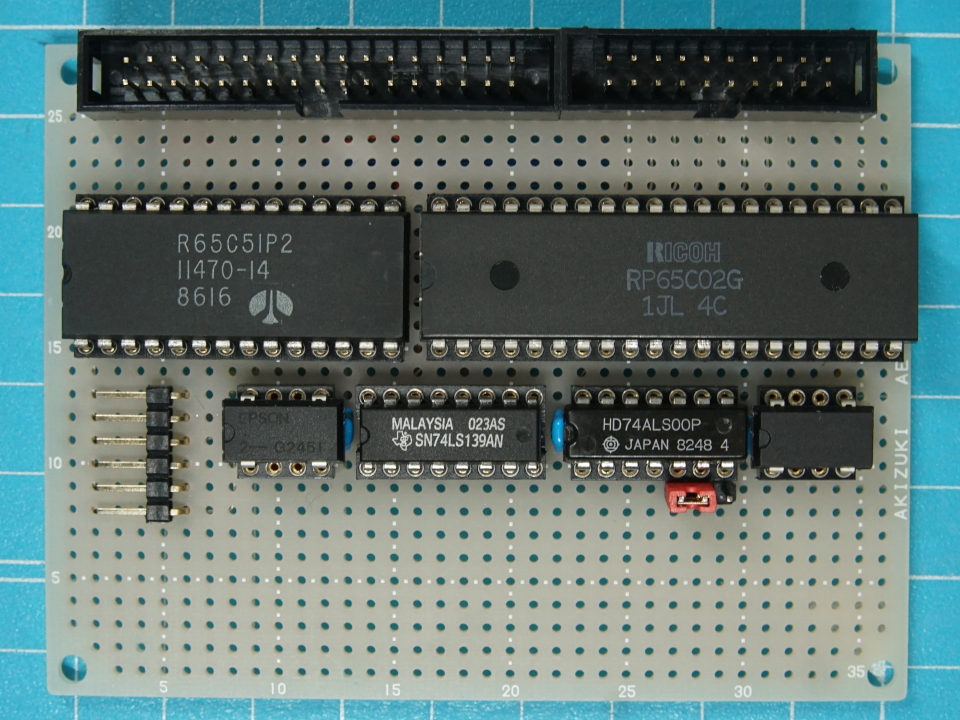

EMILY Board

メモリ基板、確かにメモリではあるのですがそれだけでもないので「EMILY Board」と名付けました。

Environment for Microprocessor Introduction ... の略というのはもちろん後からのこじつけで、二式大型飛行艇の連合国側コードネームからの命名です。

写真は鹿児島の鹿屋航空基地資料館に展示されている二式大型飛行艇、唯一の現存する機体のはずです。

これだけではなんなのでこれまで書かなかった資料編をお送りします。

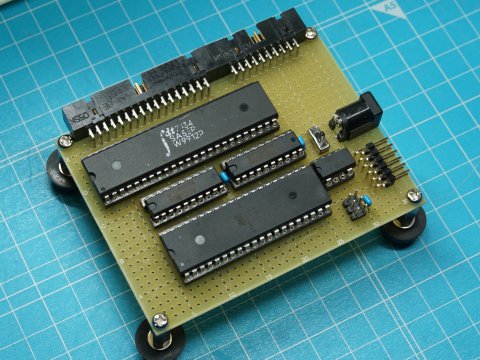

コネクタ ピン配置

まずは基板上部のCPUボードへのコネクタです。