マイコン

マイクロプロセッサ・マイクロコントローラ等です。

Motorola MC68020

いつかボード作りたいと思っていたMC68020です。

たぶん何かのボードから剥がしたと思われるモノです。ソケットに刺さっていることが多く、また憧れの石でもあり、何かを捨てるときに見かけると外していました。

よく入っていたのはPostScriptプリンタ、やはりそれなりの処理速度が求められたからでしょうか。

あとは初期のUNIXワークステーションですね。ただこちらはMMU必須なので、MMU内蔵のMC68030の方が多かったと思います。

標準のMMUとしてはMC68451, MC68851なんてのもありましたが、使っているのを見たことはほとんどありません。Sony NEWSでは独自のMMUを乗せていたようです。

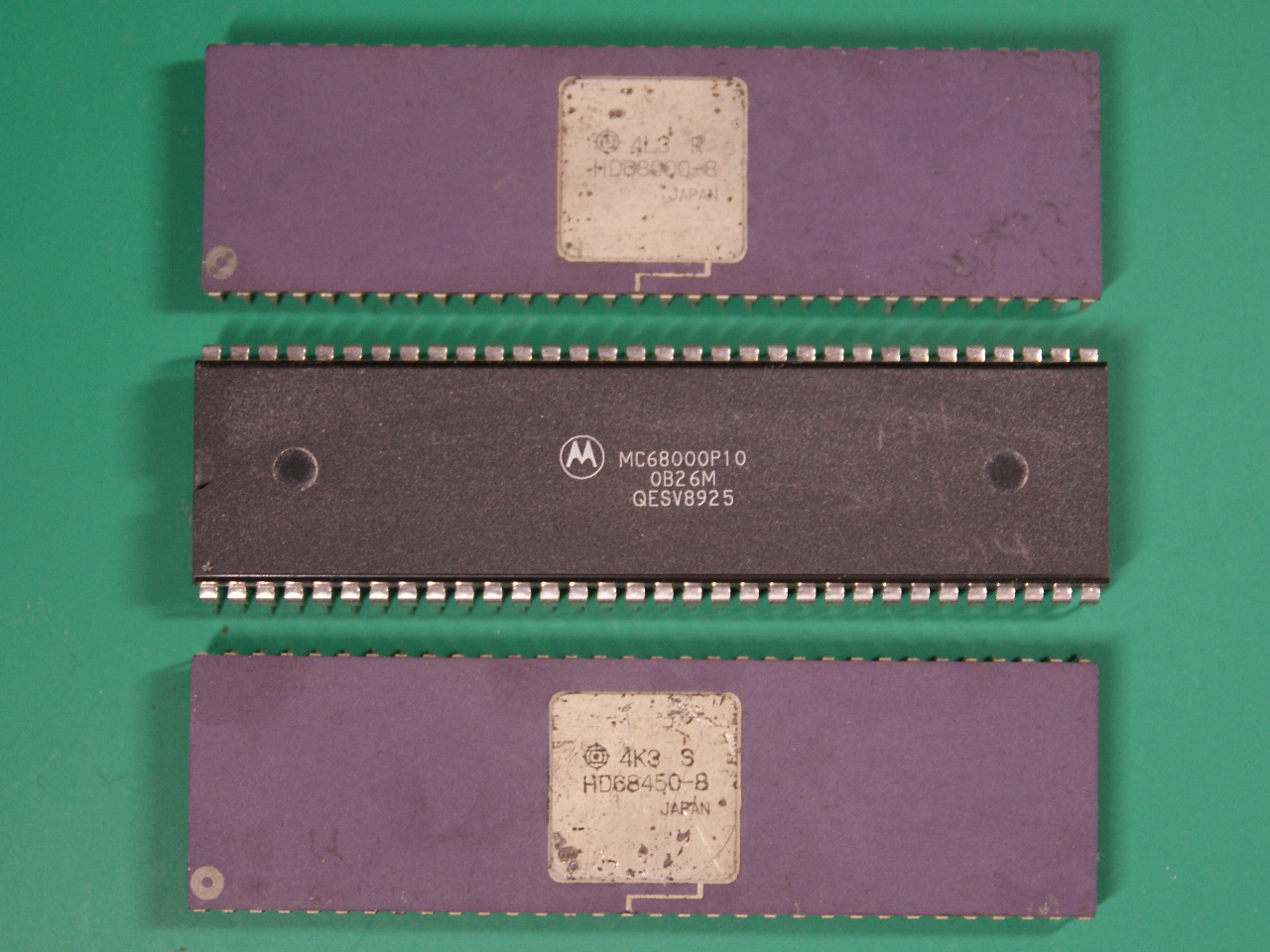

MC68000

これらはジャンクから取り出したと思われるものです。

このMC68000は個人的には好きなプロセッサでしたが、パソコンではあまり使われませんでした。有名どころだとX68000, 初期のMacintoshくらいでしょうか。UNIXワークステーションだとやはり初期のSunとか、逆に小さいほうだとPalmPilotなんかも(後に周辺デバイスを内蔵したものを)使っています。ただX68000を除くとMC68000で遊びたいからといって選ぶものではありませんね。後のMC68020, MC68030, MC68040になるとワークステーションではよく使われましたが、RISCプロセッサの台頭までのことでした。

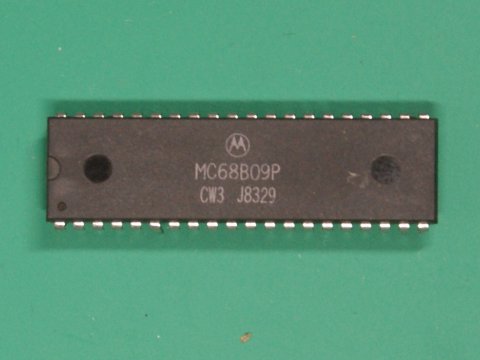

MC6809

究極の8ビットとも呼ばれたモトローラのMC6809、残念ながら搭載パソコンの一ユーザだっただけで、ハードウェアの製作やアセンブリ言語のプログラムの経験はありません。

これは「B」が付いているので2MHz品、後に日立のHD63C09が出るまでは最高速バージョンでした。

この写真のデバイスは新品が2つ揃って出てきたので、おそらくは何らかのボードを作ろうとして購入したままになっていたのでしょう。今からでも作ってみたい気はしますが、問題はOS・ソフトウェアをどうするかです。CP/M-09なんて無いし、Flex9やOS-9なんて今でも入手できるのか。入手できてもこんな「6809を動かしてみたい」というためだけに高価なものを買う気もしない。

やはりまたパーツボックスの中で眠りにつかせるのが一番かもしれない。

AVRタイマ (ソフトウェア編)

まずは前回の宿題の回答を載せておきましょう。

LEDのスキャンの途中で以下のように読みます。

- PB0~7を全て"L"にします。

- PD0を"L"、PD1~3を"H"にします。

- PD4を読んで"L"ならSW1が押されていると判定。

- PD1を"L"、PD0,2,3を"H"にします。

- PD4を読んで"L"ならSW2が押されていると判定。

- 同様にSW3,4も判定します。

もし4つで不足ならPD5も使えば8つまで増やせます。

PB0~7を"L"にしておくのはキーのスキャン中にQ1~4がOnしてしまうからです。LEDは一瞬でも点灯すると意外に目立つことがあるので注意したほうが良いです。逆にLEDのスキャン中にはPD4に変な入力がありますがソフトで無視するので問題ありません。

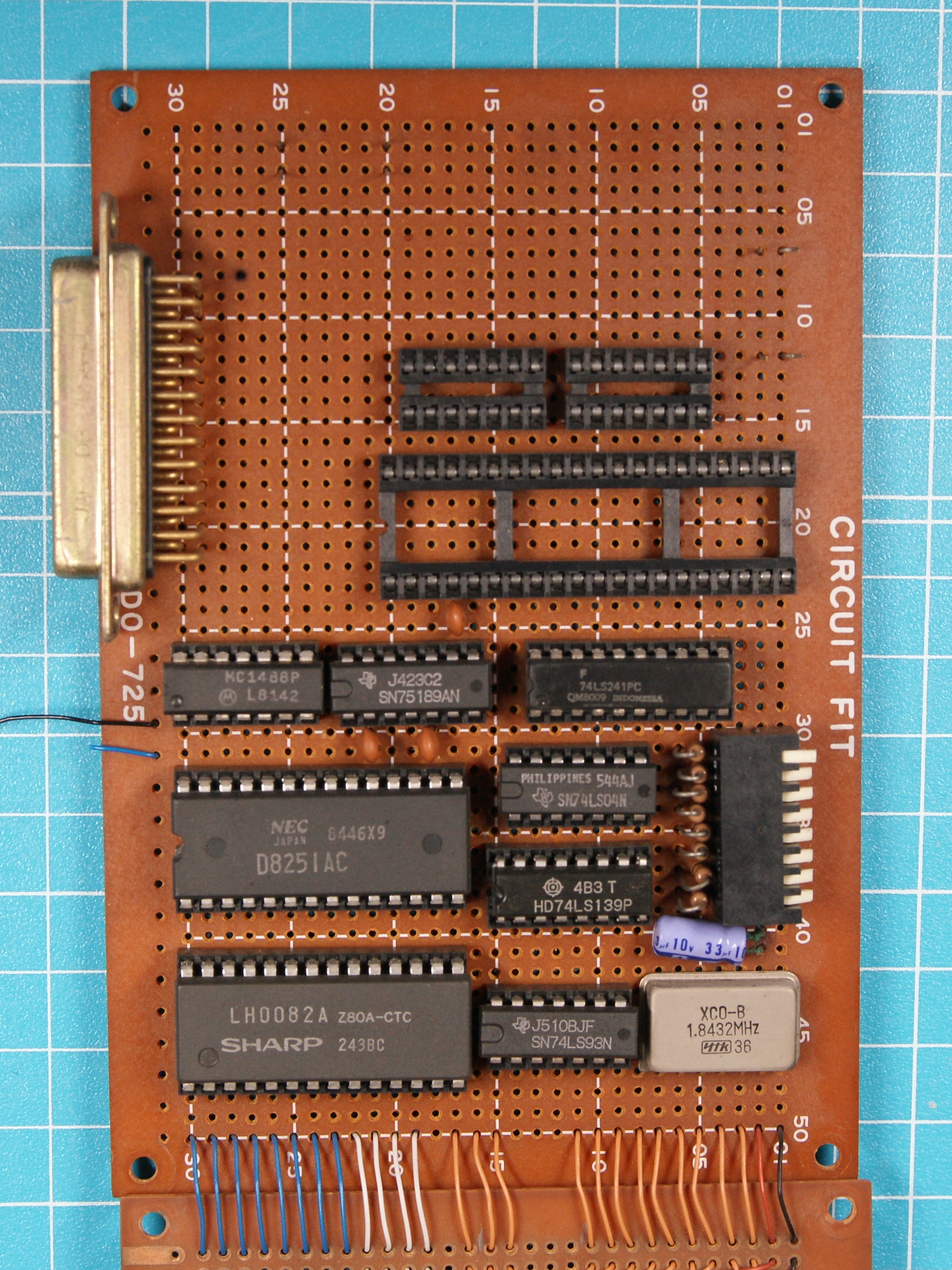

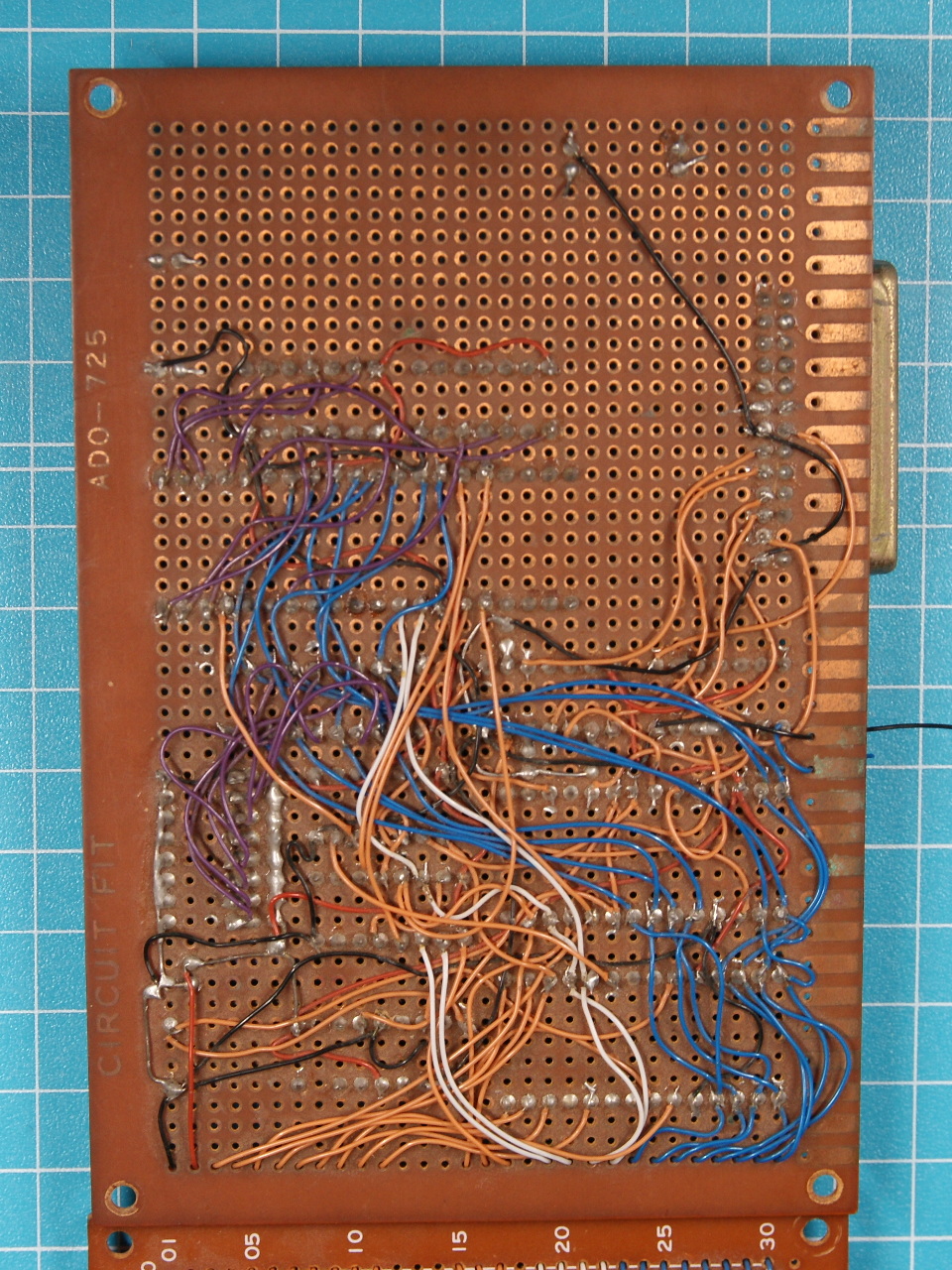

Z-80ボード 3号機 (4)

3枚目の基板はI/O基板です。製作当初はこの基板は無く、2枚構成でした。

左側のコネクタはシリアル通信用のD-SUB 25ピンのコネクタ、そのままでは通常のユニバーサル基板にはつかないはずですが、台座を壊して無理やり付けています。

その右にある3つのソケットはプリンタバッファにしようとパラレルポートを2つ(入力用と出力用)を作りかけた名残り。40ピンの方はZ80-PIOか8255だと思います(途中まで配線されているのでピン配置調べたら8255でした)。裏側の左上と右上にGNDだけが配線された痕跡がありますが、コネクタを付けた跡でしょうか。当時のプリンタ用のパラレルならアンフェノール14ピンの可能性が高いですが、どうやって付けようとしたのか思い出せません。

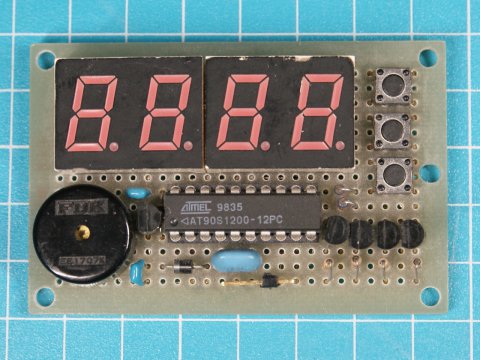

AVRタイマ (ハードウェア編)

AVRマイコンの習作として作ったキッチンタイマ。

電池駆動できないので実用性は皆無です。

表側、LEDがかなりの面積を占めています。

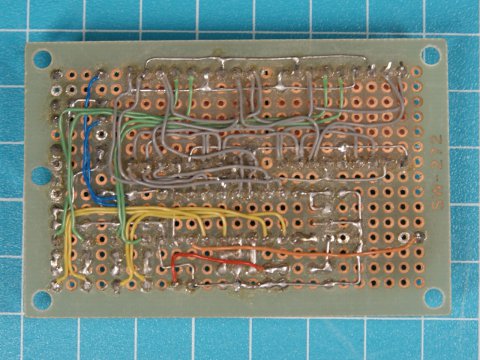

この頃には配線の流儀が「直線」から「縦横」に変わっています。この方が見た目は綺麗なのですが、配線を追いにくいのが欠点です。

Z-80ボード 3号機 (3)

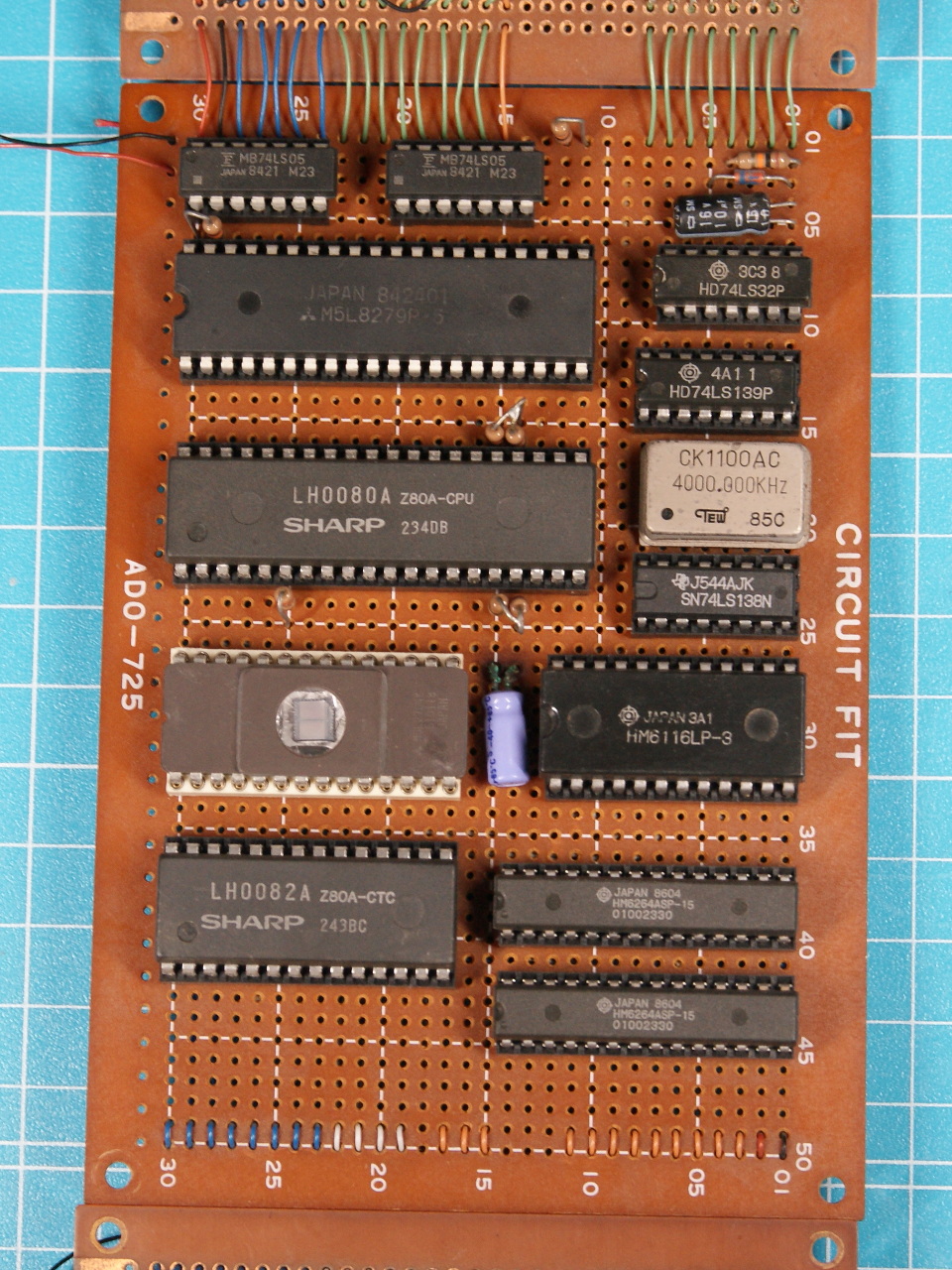

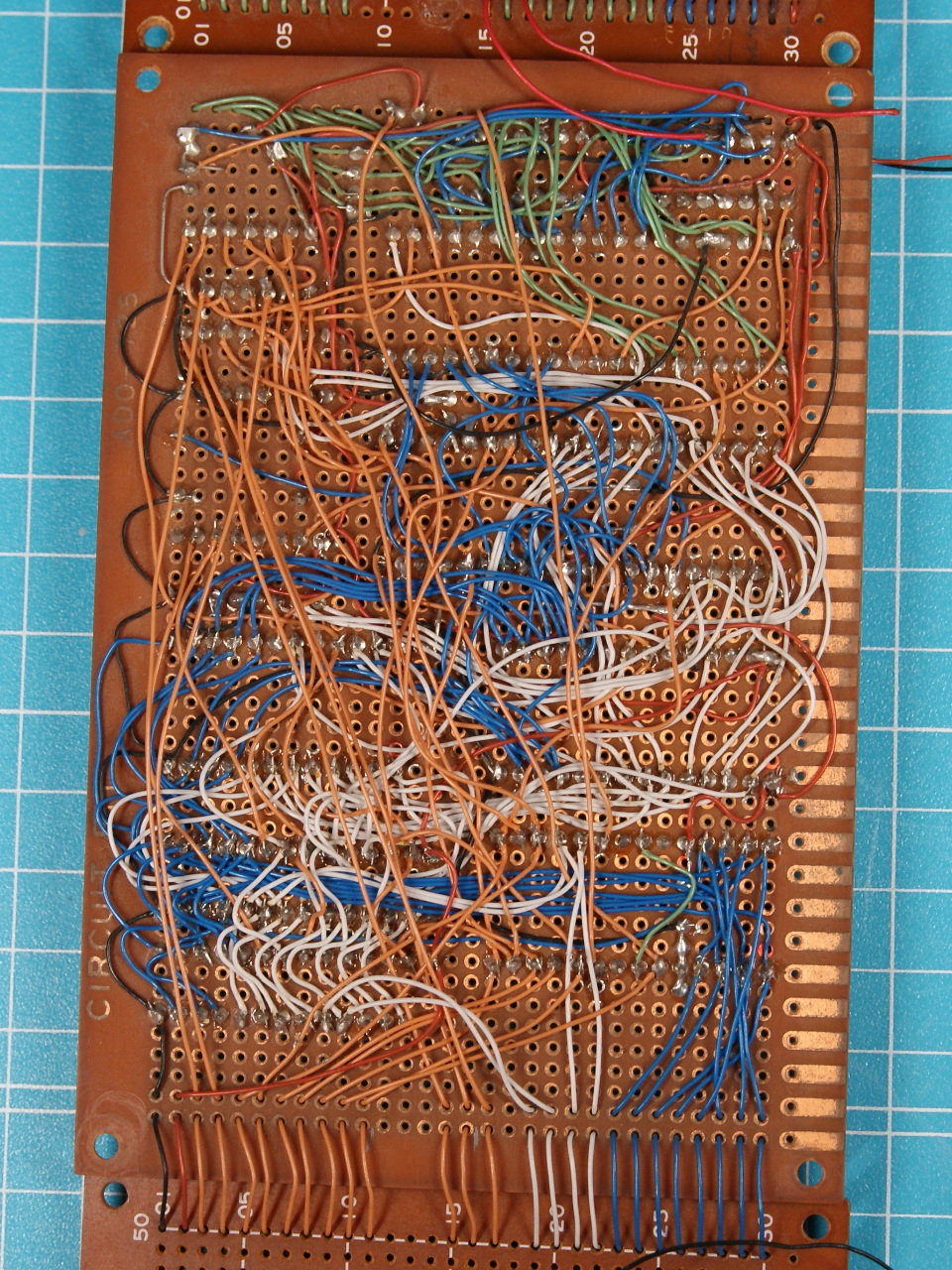

2枚目の基板はCPUの載ったメイン基板です。

表側、上に2つ並んでいるのはMB74LS05、配線を少し追ってみたところLEDのセグメントドライバのようなのですがオープンコレクタだしアノードコモンのLEDなのかな、でも1枚目の桁ドライバもNPNトランジスタでGNDに引っ張っていたような気が。もしかして漏れ電流で点灯していたのか、時間のあるときに調べてみます。

Z-80ボード 3号機 (2)

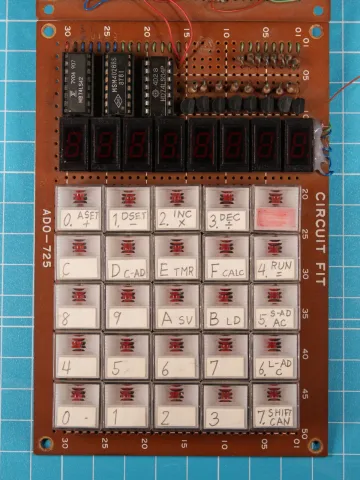

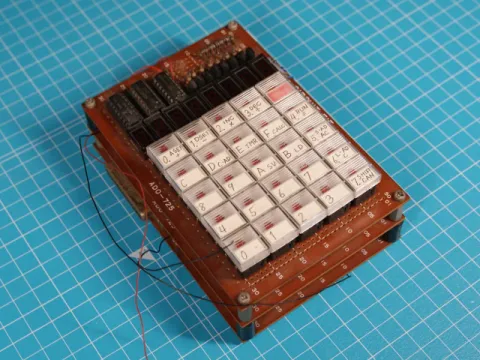

Z-80ボード 3号機 (1)

自作した Z-80 ボードの3号機。

まずは全体から。基板3枚構成です。

機能については記憶が曖昧なのですが、少なくとも以下の機能はROMに入っていたはずです。

- モニタ機能

- メモリ内容の表示

- メモリ内容の変更

- メモリ内のプログラム実行

- シリアルから受信してメモリに書き込む

- メモリ内容をシリアルに送信する

- 16進数の電卓

- キッチンタイマー

あと次のような機能を計画していたように思います。

- 上記のモニタ機能をシリアルから操作する

- プリンタバッファ

でもやはりパソコンを持っている状況でこの程度のボードだと、作っているときは面白くてもできてしまうと興味を失うんですよね。残念ながらこれ使って何かをしたという記憶は無いですね。