MAA-1を小改造(壊したかも?)

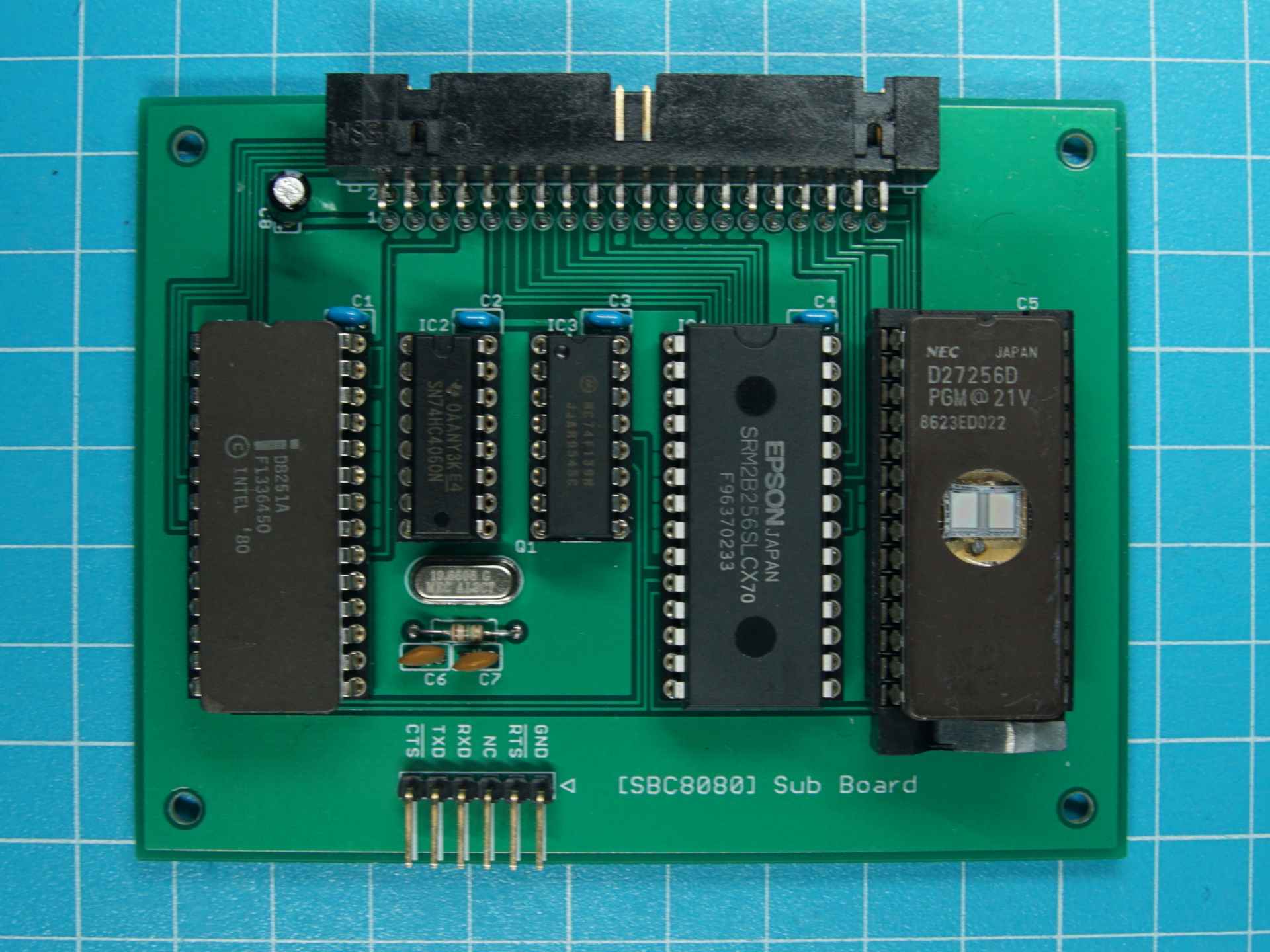

ちょっと試してみたいことがあってMAA-1をちょっと改造しました。

別にZ80 CPUさえ載っていればZ80ボード3号機とかでも構わなかったのですが、実験のベースとしてはシンプルな方が良いのでMAA-1を選びました。

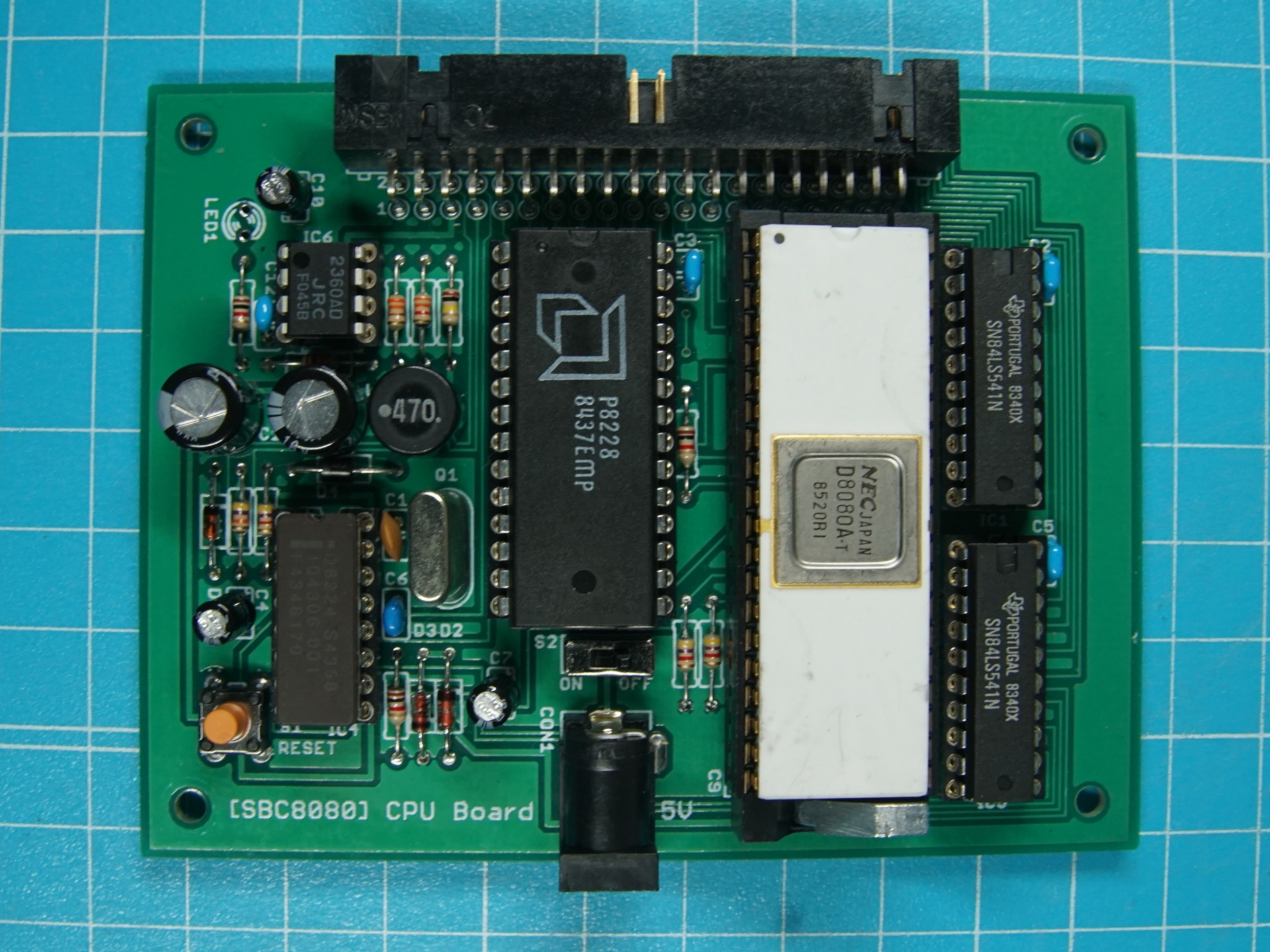

改造の内容はとても簡単で、Z80 CPU(とSIO/0)へのクロック供給を切れるようにすること、分周器の74LS393の横にジャンパピンを設置するだけです。こんな失敗の余地のなさそうな内容だったので事前に動作確認しなかったのですが...

とりあえずジャンパをショート(改造前と同じ状態)しておいて電源を入れてみたところウンともスンとも言わないではないですか。

2年前に掲載用の画面キャプチャした時は確かに動作していたのに。

CPUの6ピン(CLK)の周波数をテスタでみてみるとなんか変です。