Z80 CPU 再び

Z80 CPUは以前も取り上げましたが、その後手に入れたものを紹介したいと思います。

最初のこれはZilogのZ8400A DSHです。

私が初めて単体で買ったCPUがZ80でしたが、1983年のことなので普通に秋葉原などの店頭で売られているものは既にプラスチックDIPの時代になっていました。なのでこのようなCERDIPを入手したのは最近になってから、それも海外から中古品を探してです。

「A」はクロック4MHzを、「D」はパッケージのCERDIPを、「S」は動作温度範囲が0~70°C(つまり民生用)を表します。「H」はちょっと探してみた限りではわかりませんでした。

1820-2151

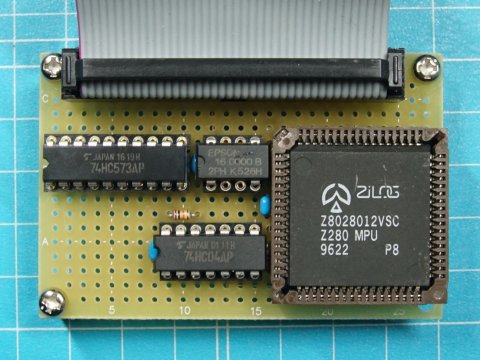

Z280ボード(解決編)

作ったけど動作していなかったZ280ボード、動くようになりました。今回はその過程を書いてみたいと思います。

まずは私の常套手段、周波数カウンタであちこち測定してみました。動かすたびに状況が異なることがあるのですが、かなり高い確率で次のようになっていました。

Z280ボード(製作編)

スパイ大作戦のネジ回し

最初に断っておきますが今回のものはホントにくだらない昔ジョークで作ってみたものです。

上の軸を回すと下のプラスのネジ回しが回るという、180°曲がったドライバですね。

軸にはツマミがあったのですが例によって行方不明で、出てきたのはこれだけでした。

真っ当な使い道はありません。棚から出さずにリアパネルのネジを外すくらいですかね。

大昔のテレビドラマ「スパイ大作戦」に登場する道具類はいろいろありますが、もっとも現実的で簡単に作れそうだったのがこれですね。劇中では空調ダクトの中から金網を外すのに使用されました。

それで似たものが作れないかと考え、試してみたかった加工法の実験を兼ねて試作してみたのがこれです。元は歯車3枚でしたがやはりネジは右回しで締まって欲しいので4枚に変更しました。そのほか容易に手に入る材料で、手持ちの工具で簡単に作れるように構造は大幅に変えているのでゴツくなっています。

怪しいHM6264

最近手に入れたHM6264ALSP-12が明らかに塗りなおしましたという怪しい代物だったので手持ちを並べてみました。

一番上は約30年前に国内で入手したもの(秋月だったように思いますが確証はありません)、Z80ボード3号機に載っていたものを撮影のために拝借してきました。「L」が付かないので低消費電力版ではありませんが、バッテリバックアップしないのであれば関係ありません。1986年製のアクセスタイム150ns品です。

中段は最近国内で購入したもの、1992年製の120ns品です。写真ではわかりにくいですが上面のみ黒が濃くて光沢があります。一度塗り潰してからマーキングし直したようにも見えるのですがどうでしょう?

SBC6809に使いましたが今のところ動作に異常はなさそうです。

BitScope

ずっと行方不明になっていたBitScopeが先日偶然出てきました。

アナログ2ch, ロジック8chのいわゆるMixed Signal Oscilloscopeです。

一緒に組み立て説明書も出てきたのでキットで購入したようです。インボイスの日付が2003年だったので15年前ですね。

前面の2つのBNCコネクタがアナログ入力、オシロスコープ用のプローブを接続できます。DC/ACのカップリングの切り替えはスイッチです。Ch Bは50Ω終端も可能になっています。