光デジタルケーブル

数日前寝ようとベッドに入った直後にドサッという音が…… 翌朝確認したところ棚の上に積んであった段ボール箱が何個か落下していたのでした。ふと中を見ると未紹介のものがいくつか。

その一つがこの光デジタルケーブル、ネットワークではなくデジタルオーディオ用です。

この光ファイバー以外に同軸ケーブルを使うものもありましたがどちらが一般的だったのでしょう?

私はMDS-S30 ミニディスクレコーダを買ったときにCDプレーヤとの接続に使いました。レコーダが同軸に非対応だったので光一択でした。

DT-SA98 USB Music Box

NSC810

電子安定器

ThinkPad USB Laser Mouse

MO32BO マウスと類似のマウスが出てきました。

以前のものとよく似たマウスですね。400円の値札が貼ってあったのと入っていた袋から考えて秋葉原エレクトリックパーツで買ったもののよう、もしかすると最終日かも。

ロゴが「IBM」から「ThinkPad」に変わっているのでLenovo製と思います。

それ以外でパッと見てわかる違いはホイールの色です。前のは白の半透明で赤く光っていたのが、これは赤色に変わっています。発光はしません。

ホイールの左右に不等号のようなものが記されていますが……

このホイール、前後に回す・押す以外に左右に倒すことができます。

最近のお買い物(2025/03)

数日前にヨドバシで買ったものがなかなか届かないなと思って購入履歴見たらいつの間にかキャンセルになってる。キャンセルしたつもりはないのにと調べたら……

あっ、登録してあるメールアドレス放棄して最近見てないやつじゃないか。ということで探した(自ドメインなので受信はしてた)らカードが承認されていなかった。心当たり無いんだけど理由なんだろう。

再度手配したら今度は通ったみたいなので、セキュリティコード間違えたのかなぁ。

マスターマインド

えー今回出てきたものは電気とは無縁のゲームです。

- 出題者は4色を選びます

- 回答者はそれまでのヒントを元に(初回は全く情報が無いのでテキトウに)組み合わせを予想して提示します

- 出題者は①色も位置も合っている、②色は合っているが位置が異なる、の個数をヒントとして回答者に伝えます

- すべての色と位置がわかるまで2.から繰り返します

紙と鉛筆でも可能ですが……

MP3プレーヤキットの拡張

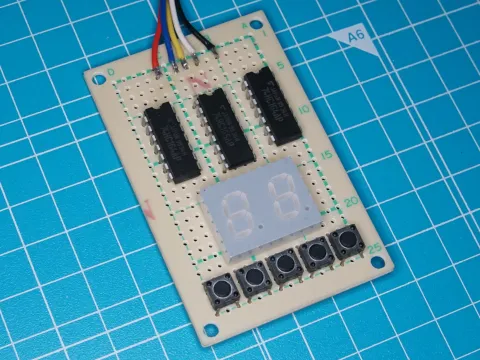

先日のPC電源騒動の時に作業場所を確保しようと片付けていて昔作ったボードを発見しました。

このボードが何かというと、MP3プレーヤキットを拡張しようとして作ったものです。再生中の曲番を表示したり、ボタンを増やそうとしたのでした。

載っているICは左右が74HC164で、中央が74HC165です。

LEDのピンを探ってみた

予告した通りLEDのピンを探してみました。

当初電源を5.000V, 0.005Aくらいに設定すればいいと思っていました。LEDのVFは5Vより低いのでCCモードになって電流制限抵抗不要になり、同時にVFもわかるだろうと考えたためです。

が、実際に試してみると数秒で保護回路が働くのか出力が遮断されてしまいます。測ったわけではありませんが(明るさから推測するに)設定以上の電流が流れているのではないかと思えます。

今はLEDを見たいので電源の挙動を調べるのは置いておいて直列に1kΩの抵抗を入れて進めることにします。