工作

個人的に製作してきたものの紹介です。

電子的なものがほとんどですが、そうでないものも出来るだけ出していきたいと思っています。

回路図、ソースコードなどは出来ればすべて載せたいのですが、以下の理由で難しいものが多いです。

- 回路図については無いものが多い

- どうせ1台しか作らないのだから紙に線を引くのと、実際に配線する手間は大して違わない。

- バス配線などは書かなくてもわかる(各デバイスのD0同士を接続するなど)。ずらすなど注意を要するところだけメモがあれば困らない。

- 雑誌などの記事・データシート・アプリケーションノート等を参考にしたところはそれを見ながら配線すればよい。

- 著作権的に公開でない

- 古いメディアに入っている

- 本当に失われた

残っていないのではなく、そもそも書かないことが多かったためです。

もちろん仕事ならば書きますが。

特に古いものでは雑誌など掲載のものをベースにしているものがあり、オリジナルと分離できないものは公開できません。

5インチや8インチのフロッピーだったり、PC-9801フォーマットだったりして読むのが難しいものがあります。

PC-8001mk2 拡張ボード

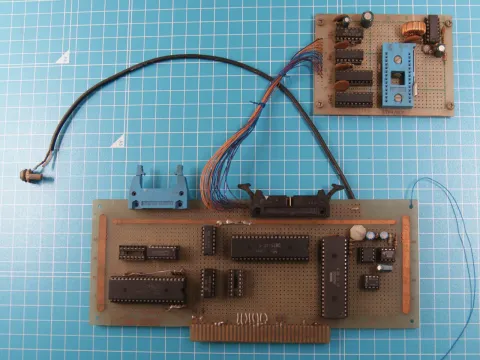

PC-8001mk2に挿していた自作の拡張ボード、2つのスロットにはこれと8インチFDのコントローラが入っていました。

これが全体像です。

下の拡張スロットに挿していたI/Fボードと右上のROMライタボードの間は例によってコネクタをケチって直結していますね。

I/Fボードから伸びている黒いコードは音声出力、細い青い線は+12Vの電源です。

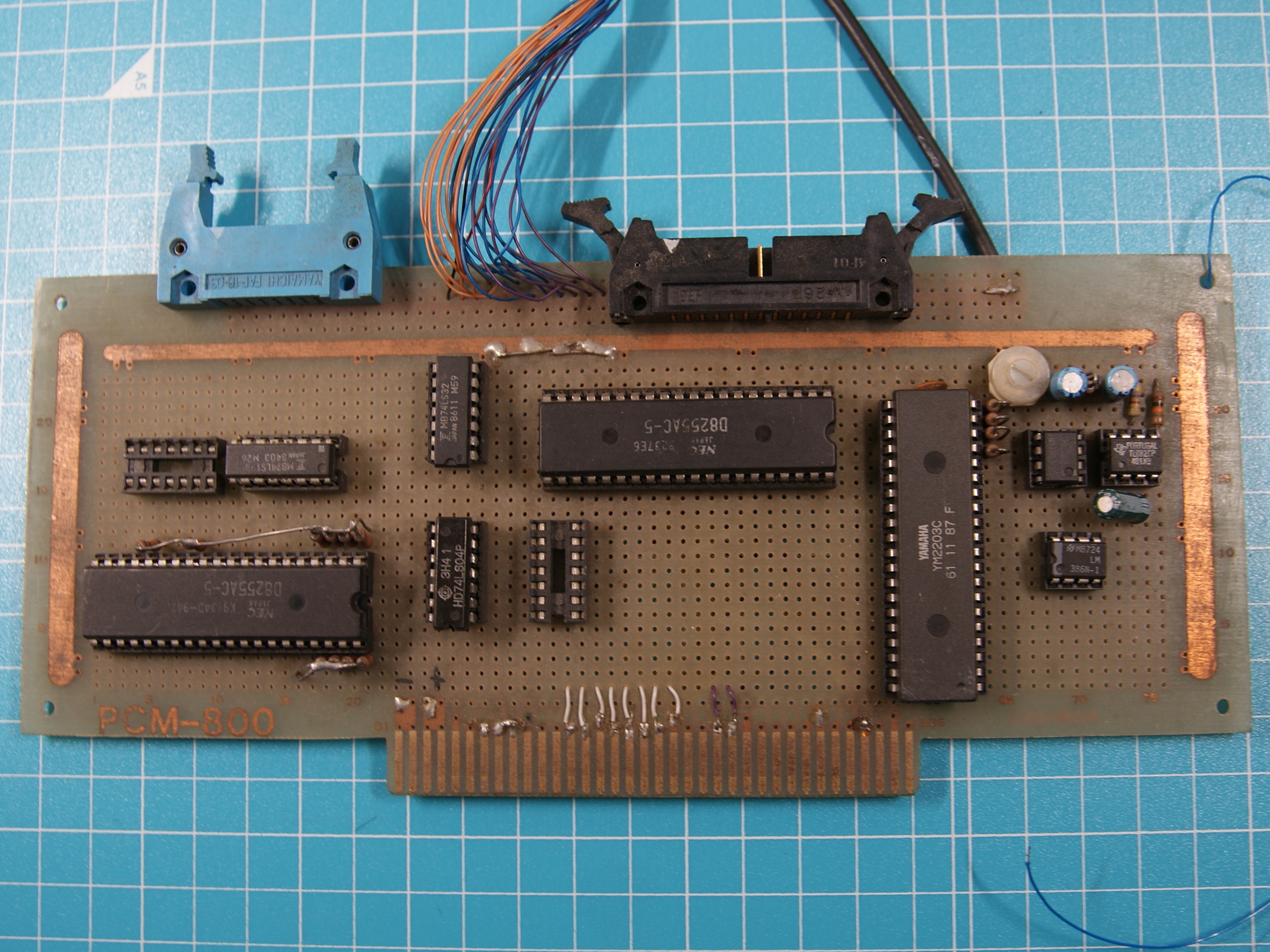

I/Fボードの表面、このボードには

- 汎用パラレルポート

- ROMライタ

黒の26ピンコネクタにPPI (8255)のポートがそのまま出ています。

2764/27128に書き込むことができました。

安定化電源(切替式)

子供の頃に作った安定化電源が出てきました。

左は電源スイッチ(1次側)、黒いダイアルは電圧切替のロータリースイッチで6V, 8V, 12Vが切り替えられました。赤黒のターミナルはもちろん出力端子です。

それまで工作には乾電池を使っていたので、その置き換えに作ったのがこれです。そういうわけで電圧も4, 6, 8個直列に合わせて6V, 9V, 12Vにしたかったのですが、7809が手に入らなくて8Vになっていました。

当時のACアダプタは安定化していないものが多く、そのままでは乾電池の代わりにはならなかったのです。前に紹介したTC-1100のアダプタも(後に分解したところ)中身はトランスと整流用ダイオードと平滑用のコンデンサだけでした。

ちなみにこれは最後の姿で、最初に作ったときは確か加工の簡単なプラケースに入れていたのですが、トランスの重みで何度もケースが割れたのでこのアルミケースに入れ替えたのです。

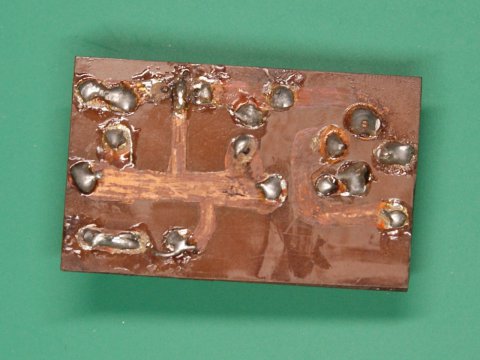

はじめてのプリント基板

私がはじめて作ったプリント基板の残骸が出てきました。

もちろんベークの片面です。

回路は電源ですね。ブリッジダイオード・ケミコン・LEDの電流制限抵抗が見えます。ケミコンの奥にマジックで四角のようなものが描かれているのが3端子レギュレータの跡、細長いアルミの板みたいなのはもげたケミコンの電極。

パターンは銅箔に直接マジックでパターンを描いてエッチングしています。塗りムラが見えていますね。

AVRタイマ (ソフトウェア編)

まずは前回の宿題の回答を載せておきましょう。

LEDのスキャンの途中で以下のように読みます。

- PB0~7を全て"L"にします。

- PD0を"L"、PD1~3を"H"にします。

- PD4を読んで"L"ならSW1が押されていると判定。

- PD1を"L"、PD0,2,3を"H"にします。

- PD4を読んで"L"ならSW2が押されていると判定。

- 同様にSW3,4も判定します。

もし4つで不足ならPD5も使えば8つまで増やせます。

PB0~7を"L"にしておくのはキーのスキャン中にQ1~4がOnしてしまうからです。LEDは一瞬でも点灯すると意外に目立つことがあるので注意したほうが良いです。逆にLEDのスキャン中にはPD4に変な入力がありますがソフトで無視するので問題ありません。

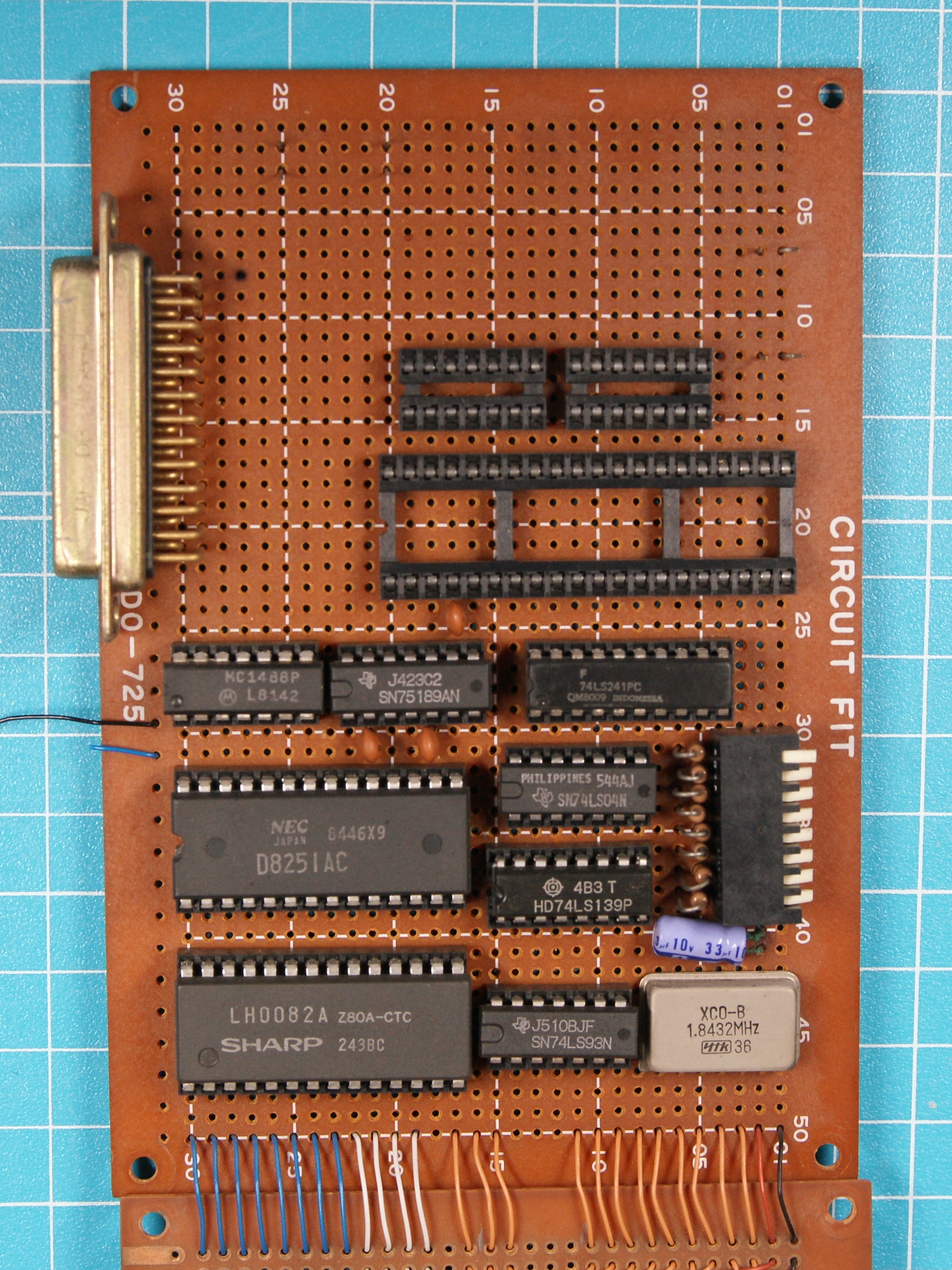

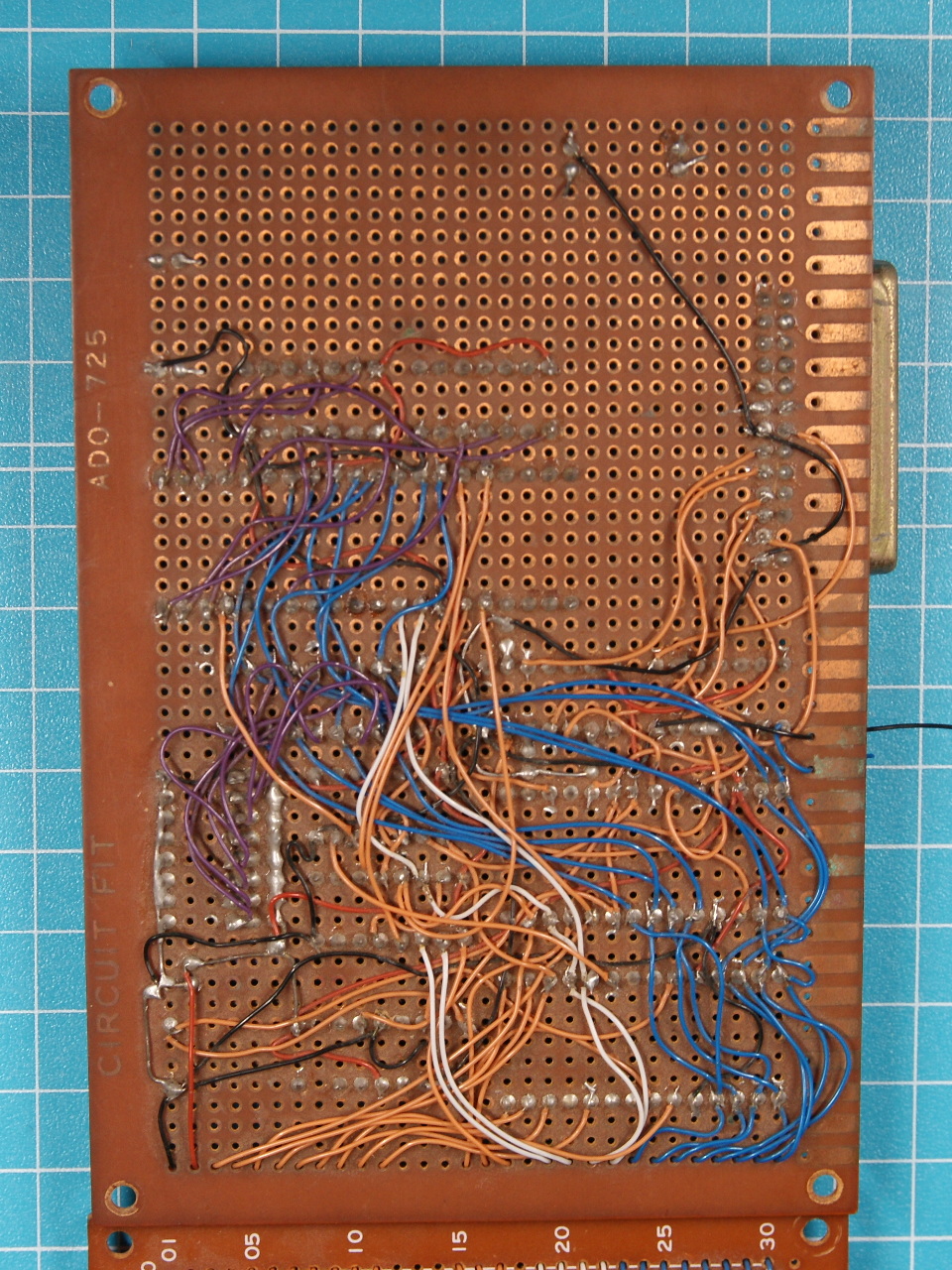

Z-80ボード 3号機 (4)

3枚目の基板はI/O基板です。製作当初はこの基板は無く、2枚構成でした。

左側のコネクタはシリアル通信用のD-SUB 25ピンのコネクタ、そのままでは通常のユニバーサル基板にはつかないはずですが、台座を壊して無理やり付けています。

その右にある3つのソケットはプリンタバッファにしようとパラレルポートを2つ(入力用と出力用)を作りかけた名残り。40ピンの方はZ80-PIOか8255だと思います(途中まで配線されているのでピン配置調べたら8255でした)。裏側の左上と右上にGNDだけが配線された痕跡がありますが、コネクタを付けた跡でしょうか。当時のプリンタ用のパラレルならアンフェノール14ピンの可能性が高いですが、どうやって付けようとしたのか思い出せません。

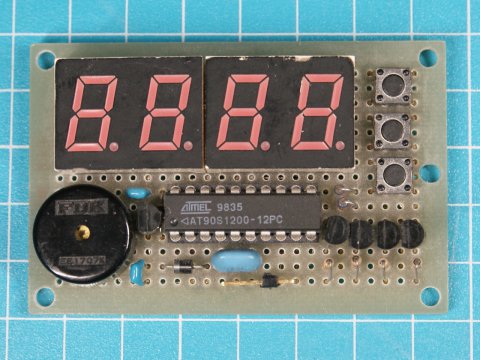

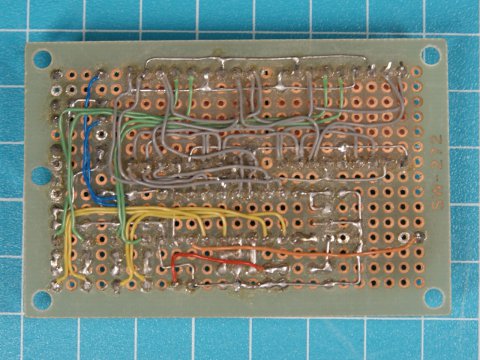

AVRタイマ (ハードウェア編)

AVRマイコンの習作として作ったキッチンタイマ。

電池駆動できないので実用性は皆無です。

表側、LEDがかなりの面積を占めています。

この頃には配線の流儀が「直線」から「縦横」に変わっています。この方が見た目は綺麗なのですが、配線を追いにくいのが欠点です。

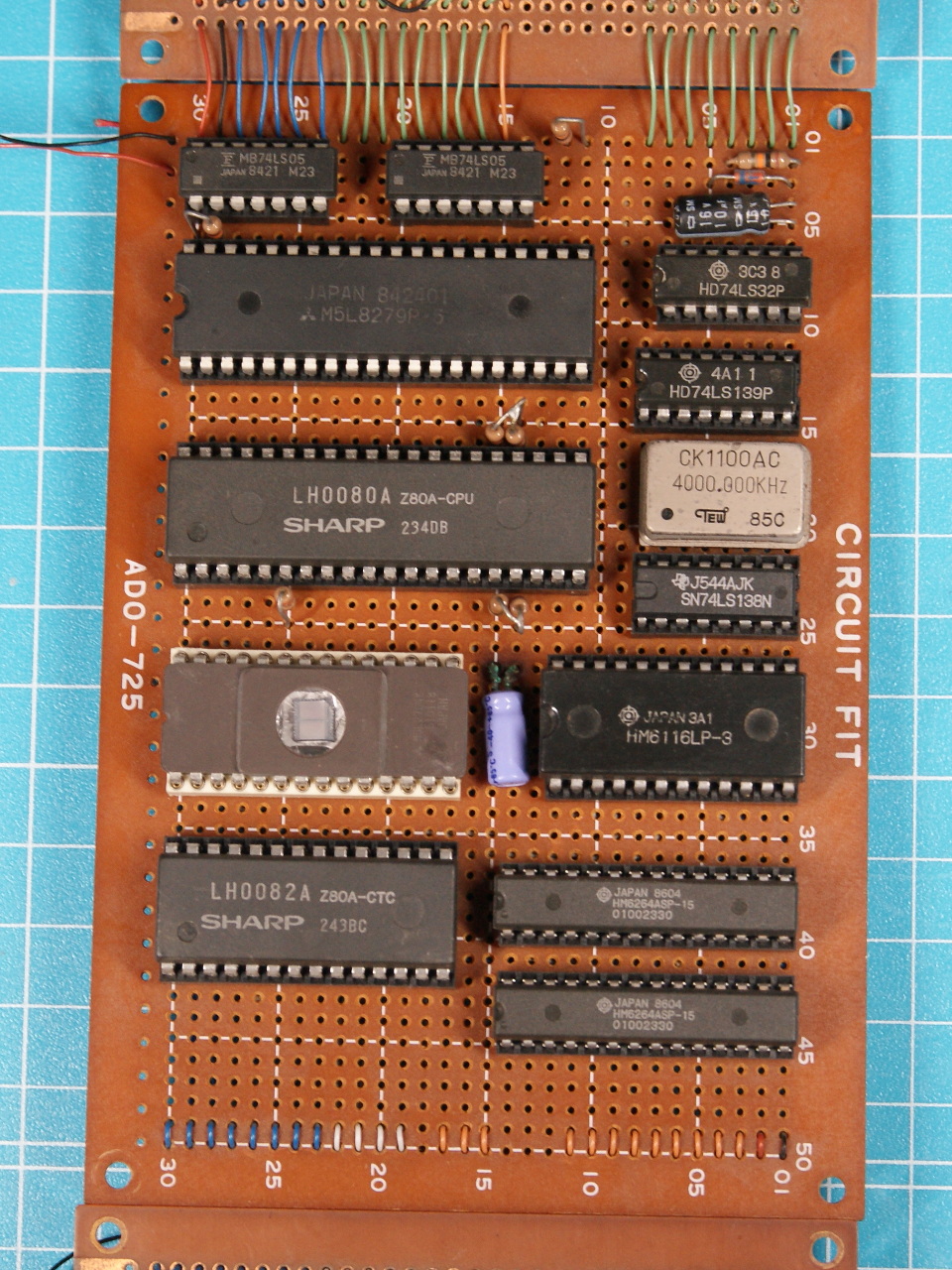

Z-80ボード 3号機 (3)

2枚目の基板はCPUの載ったメイン基板です。

表側、上に2つ並んでいるのはMB74LS05、配線を少し追ってみたところLEDのセグメントドライバのようなのですがオープンコレクタだしアノードコモンのLEDなのかな、でも1枚目の桁ドライバもNPNトランジスタでGNDに引っ張っていたような気が。もしかして漏れ電流で点灯していたのか、時間のあるときに調べてみます。