パーソナルなコンピュータの補助記憶事情 (第6回:ハードディスク)

ハードディスクもまた高価な周辺機器でした。

PC-9801(初代)の定価は298,000円でしたが、最初に発売された純正のハードディスクユニットPC-98H31は478,000円もしました。容量は5MBですから、フロッピーディスクの5~15枚分でしかありません。よほどの理由が無ければ(特に個人では)フロッピーディスクの入れ換えで我慢するしかありません。

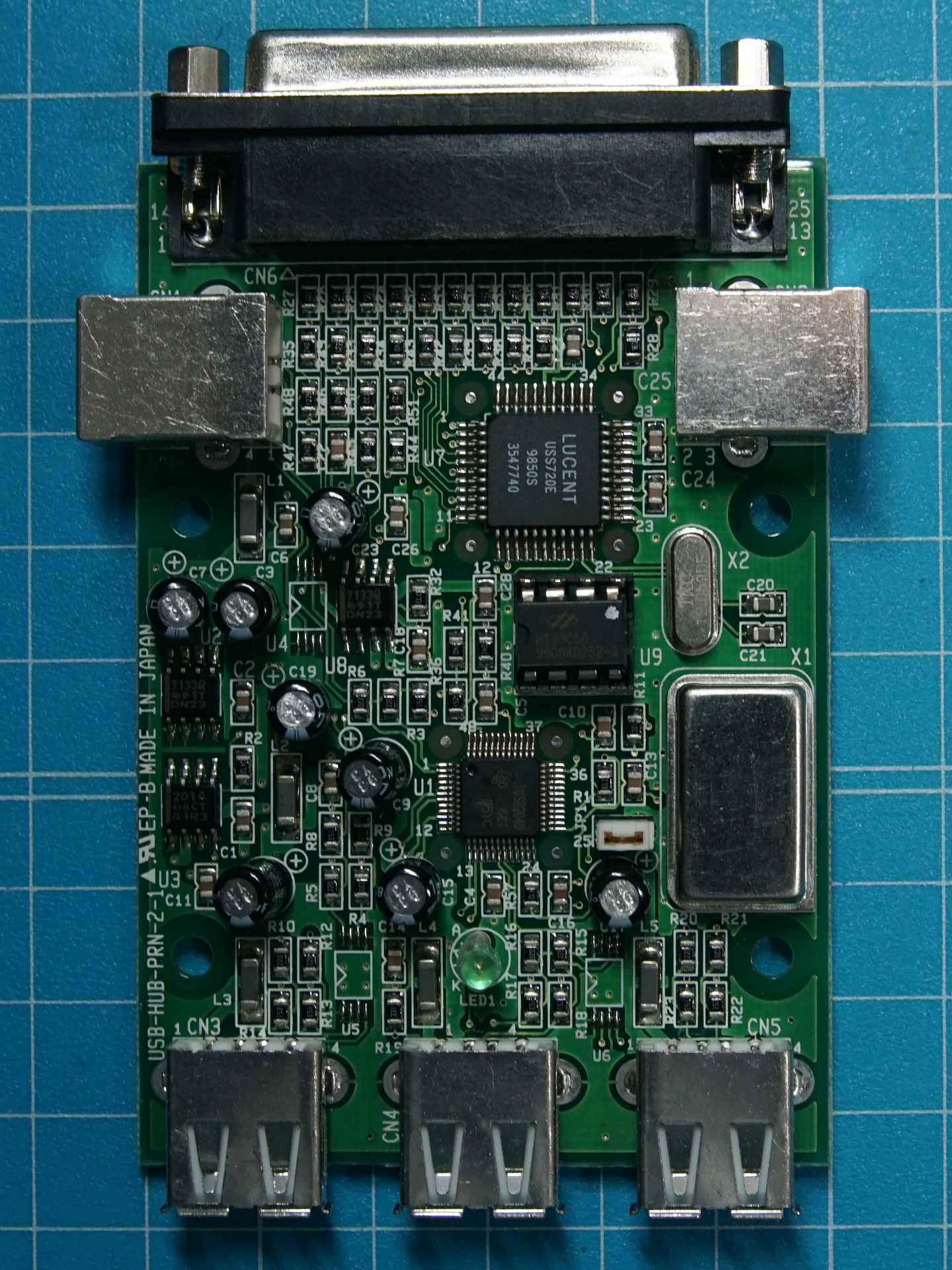

この頃のPC-9801用のハードディスクはこんな構成になっていました。

本体の拡張スロットにSASI(SCSIの前身)のボードを挿し、ハードディスクユニット(1台目)とはSASIのケーブルで接続します。1台目のユニットはSASI⇔ST-506変換ボード(コントローラ)とドライブ(ST-506)と電源で構成されています。「ST-506」は元々Seagateのドライブの型番でしたが、インターフェイスの名称として広く使われました。このインターフェイスでは複数のドライブを制御可能なので、2台目のユニットを増設可能でした。1台目と2台目のユニット間はSASIではなくST-506で接続するので、2台目のユニットにはコントローラはありません。