[UniMon] レジスタ命令の内側(その1)

MC6800に続いて6502, MC6809についてもレジスタ命令を追加しましたので、その内側について書いてみたいと思います。

さて、レジスタ命令とはレジスタの値を表示・変更する機能なわけですが、CPUがある瞬間に実行できるプログラムは1つですからユーザプログラム実行中はモニタプログラムは実行できません。モニタプログラム自身の動作にもレジスタは必要です。

ではどうするか?

モニタプログラムには次の3つの機能が必要になります。

MC6800に続いて6502, MC6809についてもレジスタ命令を追加しましたので、その内側について書いてみたいと思います。

さて、レジスタ命令とはレジスタの値を表示・変更する機能なわけですが、CPUがある瞬間に実行できるプログラムは1つですからユーザプログラム実行中はモニタプログラムは実行できません。モニタプログラム自身の動作にもレジスタは必要です。

ではどうするか?

モニタプログラムには次の3つの機能が必要になります。

以前、MN1613のリセット時に何かあるようだと書きましたが、このまま放置するのは気持ち悪いので少し追ってみることにしました。

16チャンネル以上のロジアナでもあれば簡単なのでしょうが残念ながら持っていません。

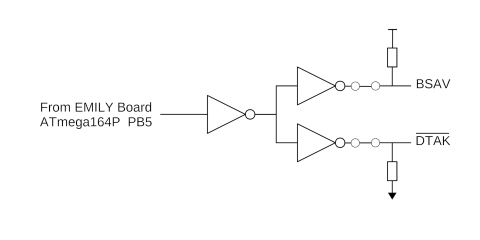

幸いMN1613のメモリアクセスはハンドシェイクなのでそれを利用してステップ実行を試みることにします。

手っ取り早く追加してみたのがこの回路です。

μPD454Dと一緒に入手していた後継品です。

NECのμPD458D EEPROMです。

容量はμPD454Dの4倍の8kbit(1024×8bit)となり、ピン数も4本増えて28ピンとなりました。容量の割にピン数が多いのは電源ピンが多数あるためです。

電気的特性は容量増に伴ってアドレスピンが増えたことと、アクセスタイムが少し速くなった程度でμPD454Dからほとんど変わっていません。ただしピン配置は一新されていて互換性はなく挿し替えはできません。その代わり一般的な2708などとの挿し替えを意識した配置となっていて、13~16ピンを除いた24ピンは2708そっくりです。

前に3.5インチ版を見つけましたが、5.25インチ版も発見です。

紙製のケースに入っていました。「Flexible disk」というのがいいですね。

EPSONのディスクというとソフトウェア・インストレーション・プログラム(SIP)くらいしか心当たりはありません。

ケースを開けて取り出してみると案の定SIPでした。

5.25インチ2HDフォーマット、バージョンは2.18でしたので以前取り上げたものより新しいものです。

これは古いメモリ、機能的にも外見的にもちょっと風変わりなデバイスでした。

NECのμPD454D、残念ながら製造年はわかりません。TK-80に使われていたようですから、まぁその頃のものでしょう。

容量が2kbit(256×8bit)のEEPROMです。以前取り上げた1702Aと同じです。

まずは機能面から。

EEPROMと書きましたが、今考える一般的なEEPROMとはちょっと違います。EEPROMというとオンボードで書き換え可能なイメージがあると思いますが、このμPD454Dをオンボードで書き換えるのはかなり困難です。確かに電気的に消去は可能なのですが、+36Vと-40Vの電源を必要とするからです。

ですから使い方としてはUV-EPROMと同様に専用ライタで消去・書き込みを行なうのが普通でしょう。

これも撮影したまま忘れていました。

PlanexのENW-3503-T、PC Cardタイプのネットワークカードです。

10Base-Tのみの対応なのでかなり古いものですね。今ではWi-Fiがあって当たり前ですが、優先ネットワークも標準装備されていなかったころのものです。

左側をカードスロットに挿し込みます。

中央部分が少し膨らんでいるので厚さ5mmのType IIと呼ばれているものですね。もっとも一般的なものです。

大昔の懐かしいメモを見つけました。

「INT 9H」ということはPC-9801シリーズのキーボード割り込みですね。

FD80:0E44はエントリアドレスかな。エンディアン間違えて訂正していますが、MC68000系から8086系に移った直後だったと思うので一瞬勘違いしたのでしょう。

こんなのも。

この頃はフロッピーを2ドライブ積んでいるのが一般的だった時代、ノートPCには1台しかないのでBIOSからフロッピーに見えるドライブがありました。それのアクセス方法ではないかと思います。

前にもTMS9995は取り上げましたが、これはまた別のものです。

1994年フィリピン製のTMS9995NL、以前紹介したものはマーキングが怪しかったので比較用に別ルートで入手したものです。

ロゴが印刷だけではなく刻印されているのは珍しいですね。

もう一つ面白いのは10ピンと11ピンの根元に小さな切り欠きがあることです。まさかピンを数えやすくするために目印としてやっているんでしょうか?

ちょっと見にくいですが向こう側の30ピンと31ピンにも同様のマークがあります。