INS8073ボードを作る (その1)

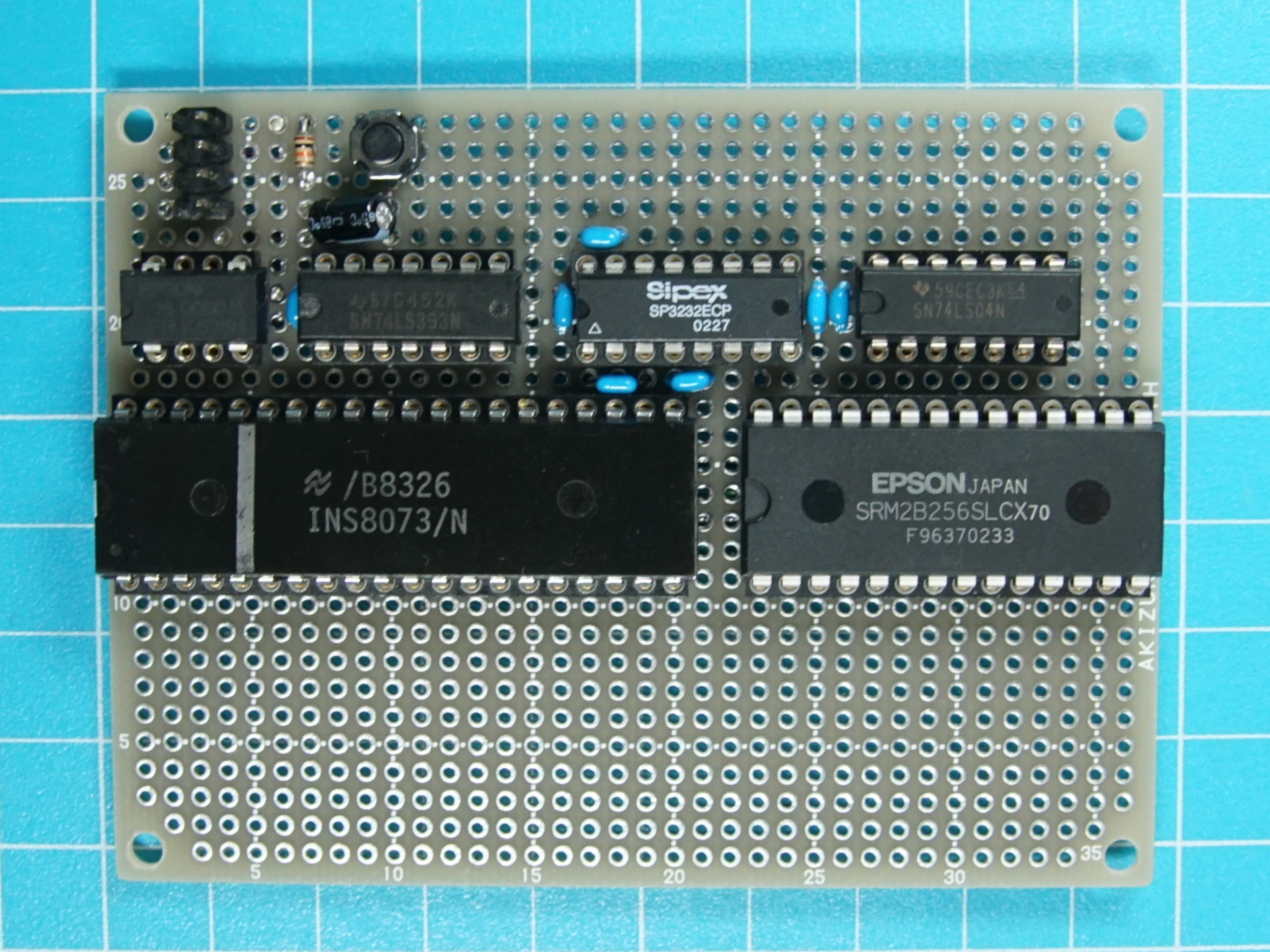

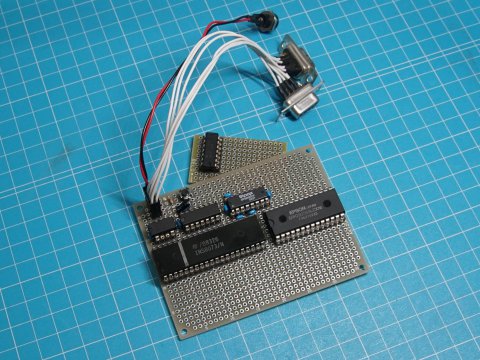

INS8073/NのNIBLの資料が無いと書きましたが、ネット上で資料見つけました。その中に参考回路等も含まれていたのでそれを参考にボードを作ってみます。

最小構成で作ってみますが、INS8073以外は新しいデバイスを使いますので当時は積めなかったような大容量のシステムが簡単に実現できます。

クロックは手持ちの16MHzの発振器を4分周して使うことにします。

RAMは256kbitのSRAMを使います。A15をSRAMのCSとして使うのでアドレスは0x0000~0x7FFFとなります。INS8073はROM内蔵しているので0x0000~0x0FFFが無駄になりますが、回路を簡単にするために目を瞑ります。

赤外線温度計

昔こんなものも買っていたようです。何に使おうとしたのだろう?

拳銃型の赤外線温度計ですね。物体が放射する赤外線が物体の温度によって異なることを利用しており、放射温度計とも呼ばれます。

レーザーの警告表示がありますが、本来レーザーは測定には必要ありません。ただ非接触なのでどこの温度を測っているのかわかりにくいという問題があり、目印としてレーザーを照射する機能があるためです。

日本語の警告文が無いので現在だと規制に引っかかるのかもしれません。

反対側には測定スポットの表示がありました。

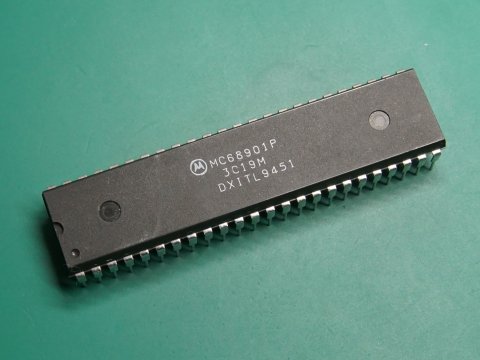

INS8073/N

アメリカのパーツ店のサイトを眺めていたら面白いものを見つけたので取り寄せてみました。

National SemiconductorのINS8073/Nというものです。

型番が以前取り上げたINS8060N SC/MP IIに似ていますね。それもそのはず、これは改良版のSC/MP IIIの一員だからです。主な変更点は以下の通りです。

- レジスタの拡張

- スタック機能の追加

- 乗除算命令の追加

- RAMの内蔵

- ROM内蔵の品種あり

上で「面白い」と書いたのはROMの存在です。SC/MP IIIにはROMの違いによって次のようなラインナップがありました。

初期の高速CMOS

今ではロジックICはCMOSが主流になっていますが、私がマイコン回路をいじり始めた1980年代前半頃はそうではありません。汎用ロジックはTTL、マイコンや周辺デバイスはNMOSが一般的でした。CMOSはまだハンドヘルド機器で消費電力を減らしたいといった特別な理由があるときに速度を犠牲にして選ぶものだったのです。

これはNational SemiconductorのMM74C00Nですね。

初期のCMOS汎用ロジックICといえば4000シリーズが有名です。厳密にはRCAがオリジナルのCD4000シリーズとMotorolaがオリジナルのMC14500シリーズがありますが、混用できるので区別する意味はあまりありません。

このシリーズは消費電流が少ないのは良いのですが、マイコン回路には遅すぎます。

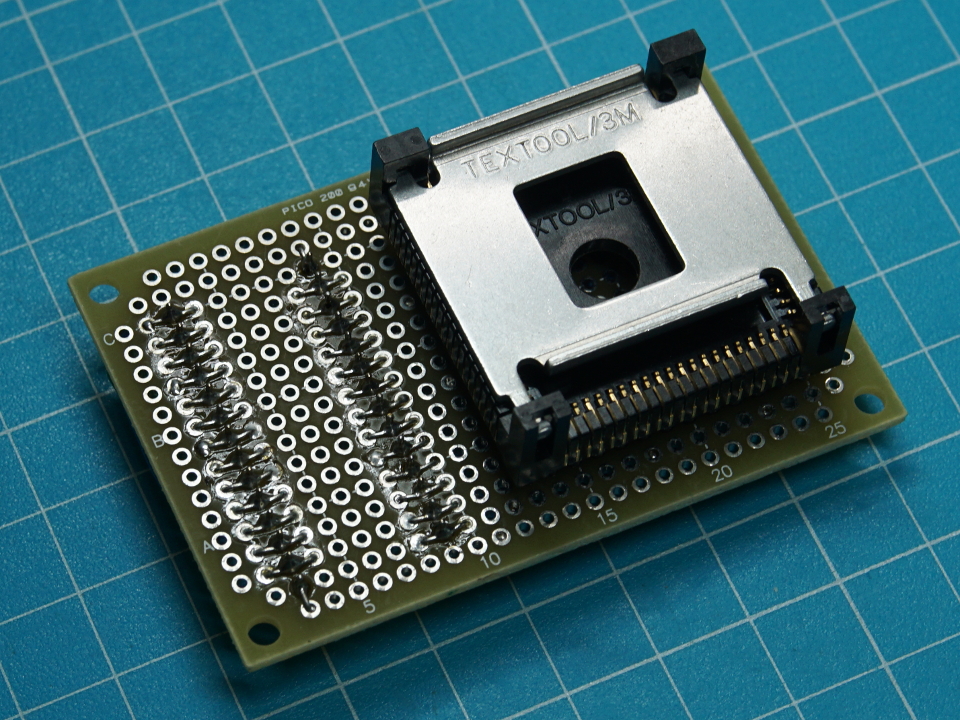

H8/330用アダプタ

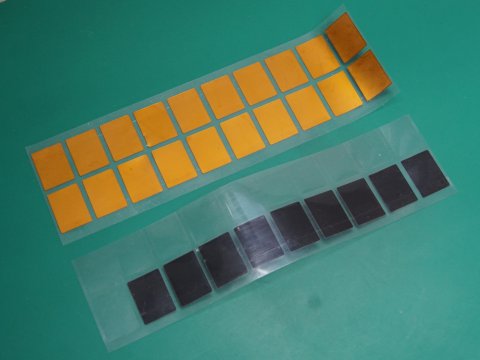

何のシールでしょう?

こんなシールが出てきました。それぞれある目的のためのものですが、それは一体何でしょう?

一つ目はこれです。

表面は金属光沢のあるオレンジ色、裏の糊の面は黒色でした。サイズは12mm×16.5mm程になります。字が書けるように表面が仕上げてあるのでツルツルではありません。

メーカによっては銀色のものや、ロゴの印刷されたものなどもありました。

これを使っている写真もここに載せたことがありますよ。

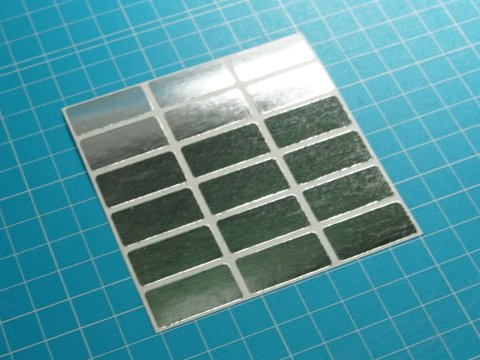

もう一つはこれです。

リードフォーミング

続・懐かしいトランジスタたちでリードフォーミングについて軽く触れましたが、手持ちのものの中に他にもありました。

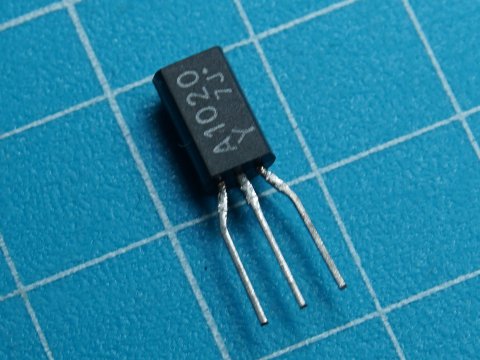

これは前に取り上げた東芝の2SA1020です。間隔が2.5mmになるように加工されています。

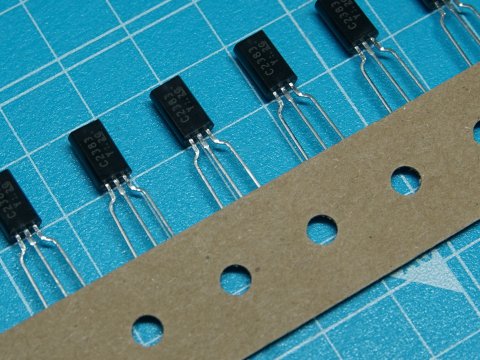

これも同じく東芝の2SC2383、ロット番号「2G」に下線がありますので鉛フリー品と思われます。

Intel 8741A

今回はちょっと変わったシングルチップのマイコンを紹介しましょう。

IntelのQD8741Aです。パッケージの違いはサフィックスで表すところが多いのですが、Intelはプレフィックスで表していて「D」はCERDIPになります。その前の「Q」は何でしょう?

さて、この8741Aは8748シリーズと同じ命令体系のマイコンで1kバイトのUV-EPROMと64バイトのRAMを内蔵しています。I/Oデバイスとしては8ビットのタイマと18本のGPIO、そして8ビットのバスがあります。

ちょっと変わっているのは最後のバスなのです。

当然80系のバスなのでRD, WR信号もあるのですが、これらの信号は出力ではなく入力ピンです。