ADC0809

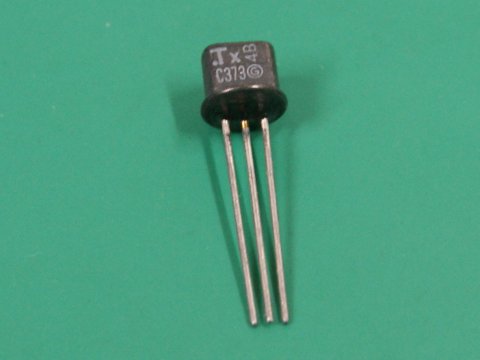

今回はA/Dコンバータ、古いデバイスですが現行品です。

National SemiconductorのADC0809CCN、8チャンネルのマルチプレクサ付きの8ビットA/Dコンバータです。会社はTexas Instrumentsに買収されましたが、デバイス自体は存続しています。

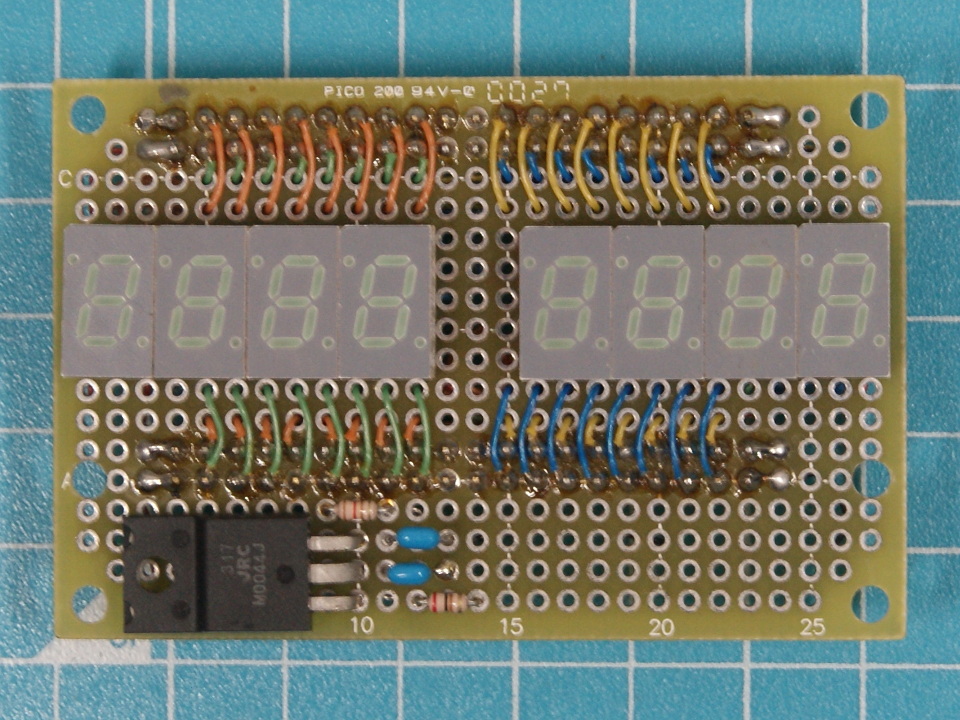

逐次変換型のA/Dコンバータで、CPUバスに直結可能なことから1980年代には個人製作では定番のように使われたデバイスです。8ビットで最大10kS/sという性能から音声サンプリングには向きませんが、温度・湿度などのセンサ用にはチャンネルが多いこともあって好都合でした。あとはアナログ式のジョイスティックの読み取りにも使われました。