黒松沙士

近くにアジア食材店が出来て、開店当初の混雑も緩和されてきたようなので前から飲んでみたかったアレを買ってきました。

台湾では有名な清涼飲料らしい「黒松沙士」です。

冷えた状態で売っているわけではないので冷蔵庫で1日ほど冷やして飲んでみました。

噂どおりルートビアと似たような匂いですね。味も似ていますが、ルートビアがやたらと甘ったるい(+口に残る...)のに対してこれはちょっと苦みが強いかな。

個人的にはちょうど間ぐらいが美味しいように思うのですが...

近くにアジア食材店が出来て、開店当初の混雑も緩和されてきたようなので前から飲んでみたかったアレを買ってきました。

台湾では有名な清涼飲料らしい「黒松沙士」です。

冷えた状態で売っているわけではないので冷蔵庫で1日ほど冷やして飲んでみました。

噂どおりルートビアと似たような匂いですね。味も似ていますが、ルートビアがやたらと甘ったるい(+口に残る...)のに対してこれはちょっと苦みが強いかな。

個人的にはちょうど間ぐらいが美味しいように思うのですが...

先日パワーコンディショナの交換工事があったのでちょっと書いてみます。

これがずっと使ってきた旧パワーコンディショナ、今は無き三洋製でした。

年末のある日、朝台所に行くと変な(ちょっと香ばしい)香りがしてもう明るくなっているのに発電量の表示が消えていましいた。

あれっと思って運転スイッチを入れなおすと煙が出てくるではないですか。

慌てて運転スイッチを切り系統側のブレーカを切りました。パネル側も切りたかったのですが見当たらない(後に屋外にあると判明)ので、煙もおさまったこともありそのままにしました。

この日はちょうど妹が退院してくる日でもあったので、後日メーカの方(三洋はもうないので事業を引き継いだパナソニックの方)に見てもらいました。

新PCが動き始めてから約1ヶ月になりますのでその後の状況を書いてみたいと思います。

1ヶ月というのはハードウェアが立ち上がってからなので、サーバ機能の移行が完了してからは3週間程ですね。

そもそもPCの移行を行なった理由は旧PCが不安定になったからなのですが、サーバ機能の移転が完了してからはちょっとマズい状況となっていました。

任務解除されて各種デーモンを止めてから旧PCが安定してしまったのです。長く使っていたマシンなのでそろそろ入れ替えなくてはと思っていたところだったのでこれは構わないのですが...

ルータ機能を動かし、デーモン類も動かし始めたところ新PCが不安定になってしまったのでした。

旧PCの「不安定」はuvm_fault()でkernel panicを起こして再起動してしまうというもの、一番酷いときの頻度は1時間に数回というまったく許容できないものでしたが、放っておけば再起動するという点ではタチの良いものでした。

4回目の今回は予定通りサーバの移設についてです。

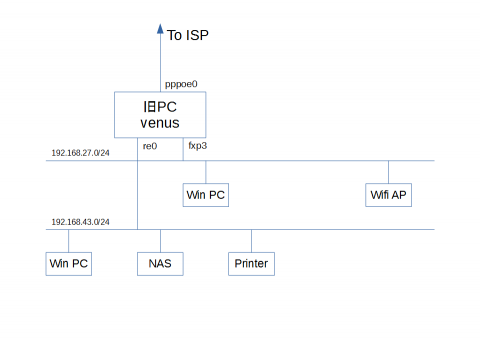

最初にうちのネットワーク構成を載せてきます。

何で内部ネットが2系統になっているかというと無線LANをあまり信用していないから、HTTPやSSHなどは通していますがほぼ外部扱いです。もう一方は私が使う用で制限はありません。

対外的なサーバ類はすべて旧PCで動いていました。

HDDをそのまま移植する方式でしたらインターフェイスのデバイス名を変更する程度で済みますので一発入替も選択肢に入ります。実際過去には何度もそうやって移行を行なっています。

しかし今回は新構成で全サーバ機能を動かすのに何日もかかることが予想されます。あまり長期間にわたってsendmailが止まると外からのメールがエラーで返送されてしまったり困ったことになります。

そこで新旧両PCを並行動作させ、1機能ずつ移行することにしました。

前回CPU内蔵グラフィックスが使えないことが判明しました。

サーバ専用機ならコンソールのみあるいはネットワークからログインでもいいのかもしれませんが、今回は私の生活環境も兼ねているのでX Window System無しは困ります。

ネット探してみたら中古ですがRadeon HD 3450がありました。今回の移行元に付いているRadeon HD 4350より古いものですが用途を考えれば十分と思います。移行が済んで旧機を止めるときに交換する手もあります。

次に問題になるのはNICです。当初手持ちのNC365Tを使うつもりでしたが、これはPCIe ×4のボードです。今回のマザーボードに×4以上のスロットは×16のスロットが1本だけなので、ビデオボードを載せるとなるとこれは使えません。

探すと2ポートですがPCIe ×1のボードが4,000円程であったので調達しました。

これら2枚のボードを挿し、まだ旧機に積んだままの2TB HDDを載せ替えてハードウェアは完成です。

続いてソフトウェアの環境を整えていきます。

前回マザーボードの動作が一応確認できたので、HDDを接続してOSのインストールを始めていきます。

HDDはまずはインストールに必要な1台のみ搭載します。これはNASから外した2TBのものです。

OSはこれまで同様NetBSDですが、前回書いたようにこの機会に32ビットのi386から64ビットのamd64に移行します。

インストーラはイメージファイル(約800MB)をダウンロードするのですが、なにせルータ役のPCが頻繁に落ちるため一向に進みません。

不調と書いたPCですが、サーバ機能の新PCへの移行が完了しました。

その移行の顛末を何回かに分けて書いておこうと思います。

1回目はハードウェアの選定と組み立てです。

いつ完全に動かなくなるかわからないので迅速に調達できることが前提です。とりあえず以下のような方針で選ぶことにしました。

昨日の続きです。

一度アクセスしたところに続けてアクセスすると(キャッシュが効いているためか)今度はすぐに応答があります。下回りのほうで何かが起こっている可能性が高くなってきます。

ここでふとリソースモニターを確認するとCPU使用率もメモリ使用率も低いままです。Linuxは詳しくはありませんが、こういう場合はI/O待ちが疑われます。それで各HDDの状態を確認すると1台に警告が出ていました。ただ入出力状態は正常で、SMART情報のみが警告状態です。

入出力に問題がないのなら(早めにHDD交換するべきでしょうが)すぐに影響は無いはず。

念のためにシステムログを確認したら...

半月ほど前のことですが、使っていたNASにトラブルがありました。お金以外の被害もなく復旧の目処がついたので事の顛末を記しておきたいと思います。

問題のNASはQNAPのTS-869 Pro、RAID 6を4TB HDD × 8で構成していました。20TBほど使っていたのでほぼ満杯です。

中身はデータシートなどのPDF・デジカメの写真・アナログ時代に録画したビデオなどなど、とにかく容量の大きなファイルを片っ端から突っ込んでいました。

ある時アクセスが遅くなっているのに気づきました。

このとき残り容量が少なくなっていたので同じファイルが重複して存在しないか探すスクリプトをバックグラウンドで実行していました。もしかしてこれが原因かと止めてみると直ったような気がします。負荷をかけないように改良するまでは動かさない方が良さそうです。

直ったように見えたのでそのまま様子を見ていたのですが...

何日かするとやはり遅くなってきます。

ランサムウェアが話題になっていることでもあり、一瞬やられたかとも思いましたが状況は異なります。

となるとアクセス可能なうちにバックアップを取る必要があります。

昨日今日とハムフェアに顔を出したのでその戦利品を数回にわたって見ていきたいと思います。

最初は入場するなり買ってしまった漬物石ではなくドライブです。

下敷きは1cmの方眼ですからかなり大きいことがわかると思います。5.25インチサイズで高さは一般的な光学ドライブの倍、約8cmほどあります。昔はこのサイズのHDDも持っていましたが、あれはさすがに手放してしまったようで最近見かけません。

前面が激しく壊れていますが、欲しかった部分は無事そうだったので即決で購入しました。まぁタダ同然だったので悩まなかったのですが、このあとこれを持ち歩く羽目になったのは失敗でした。