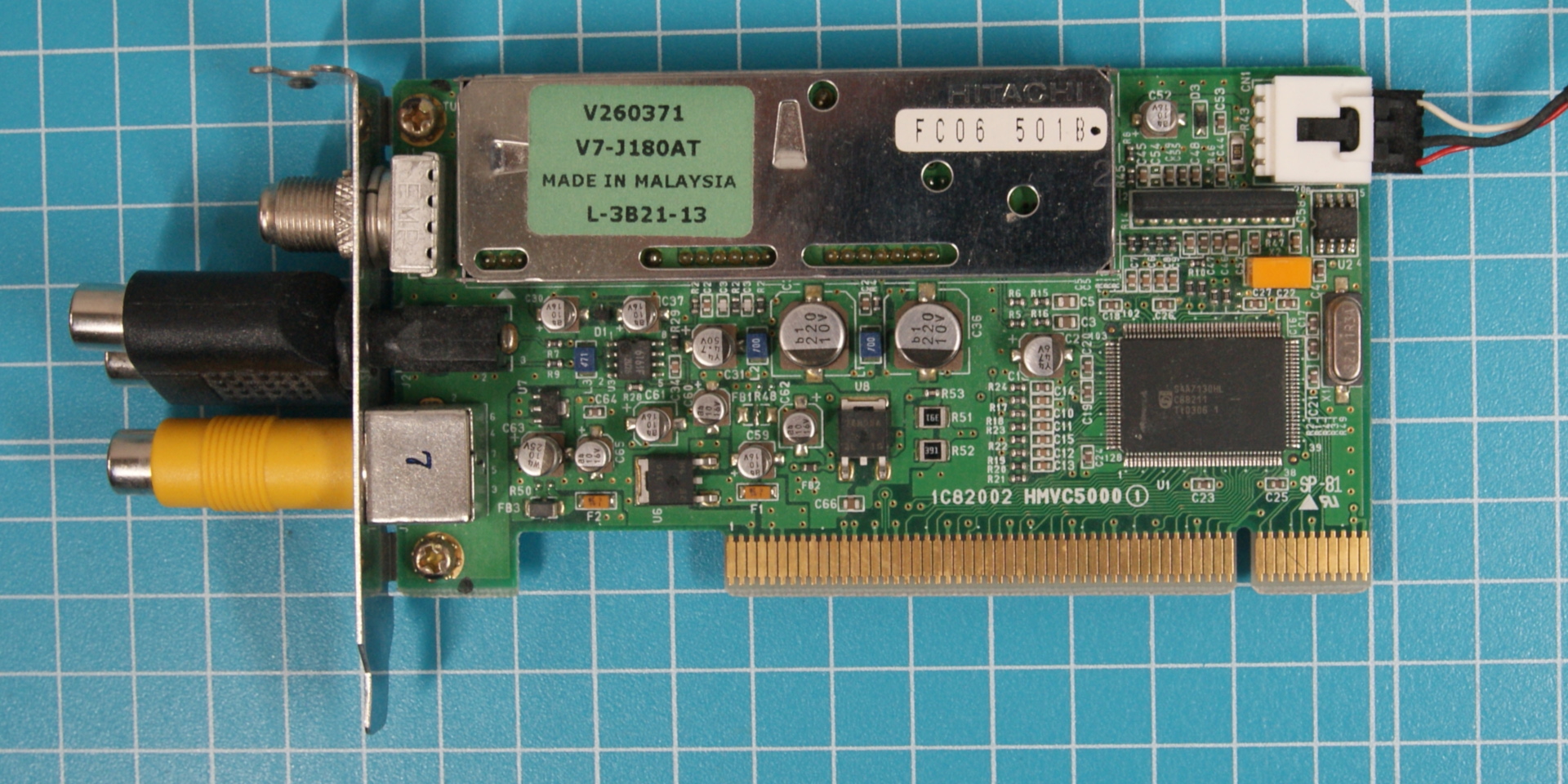

ELSA EX-VISION 400TV

ELSAのEX-VISION 400TV、またまたTVチューナボードです。撮影したのはしばらく前ですが他に紛れて埋もれていました。

TVチューナボードはこれまでに何枚も取り上げてきましたがどれも構成は似たようなものですね。

左上のチューナモジュール、アンテナコネクタの近くに配置する必要から配置はおのずと決まってきます。

右下のSAA7130HL PCI video broadcast decoderがメインのチップ、というか名称からほとんどの機能をまかなっているはずです。データシートによると外部にI2C EEPROMが必要のようで、右上のコネクタの下の8ピンがそれと思われます。

右上のコネクタはサウンドボードへのオーディオケーブルです。SAA7130HLにはオーディオの入力が2系統・出力が1系統あるのでその出力でしょう。