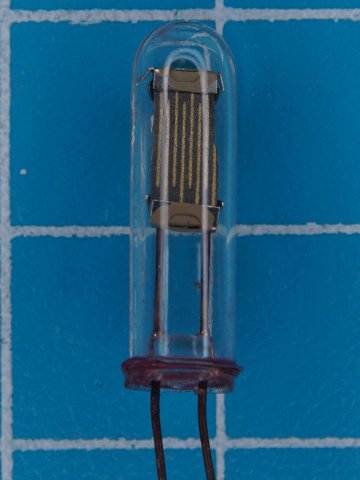

管入りCdS

CdSといえば円盤形が一般的ですが、こんな形状のも出てきました。

材質不明ですがこのように管に封入されています。中には不活性ガスでも入っているのかな。

受光面が櫛状になっているのは一般的なものと一緒ですね。上下のクリップのような金属が電極です。

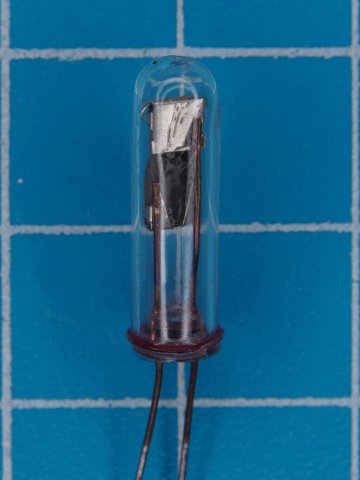

裏側はこんな感じになっています。

左の線が下の電極に、右の線が上の電極に接続されています。

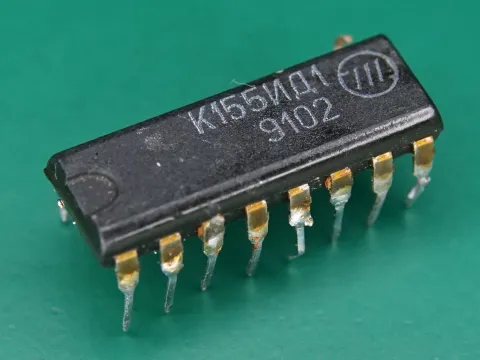

ウクライナから買った石

ニキシー管を入手したら次はドライバが欲しくなります。ということで調達したのがこれです。

ニキシー管の陰極は高い電圧がかかるので通常のTTLのオープンコレクタではドライブできません。以前は専用のSN74141という高耐圧のBCDからのデコーダがあったのですが現在では入手困難らしいです。

トランジスタやホトカプラで使えるものを探そうと思ったのですが...

SN74141の相当品で旧東側製のК155ИД1というのがあって今でも手に入るらしい。それでeBayで探したところ中古品を安く売っているところがあって、よく見たら何とウクライナのショップでした。"This package may be delayed due to shipping carrier service disruptions."とあって少し不安もありましたが注文してみました。

ニキシー管を点灯してみた

高圧電源が出来たのでニキシー管を点灯させてみました。

ニキシー管の点灯には200V近い電圧が必要になります。現役の頃はAC電源からトランスで昇圧するのが一般的だったと思いますが、現在ではトランスの入手は簡単ではありません。幸い電流はそれほど必要ないのでDC-DCコンバータで作ることにします。

これまでによく使ったDC-DCコンバータの石としてはTL497とNJM2360がありますが、どちらも200Vといった電圧には対応していません。とは言えこれは内蔵のトランジスタの耐圧の問題なのでトランジスタを外付けすれば使えるはずです。

検索してみるとNJM2360を使った例がいくつも出てきますので、それらを参考にして制作することにします。

外付けのスイッチとしてはMOS FETのTK10A60Dを使いました。インダクタやFRDなども含め秋月で揃う部品を採用します。

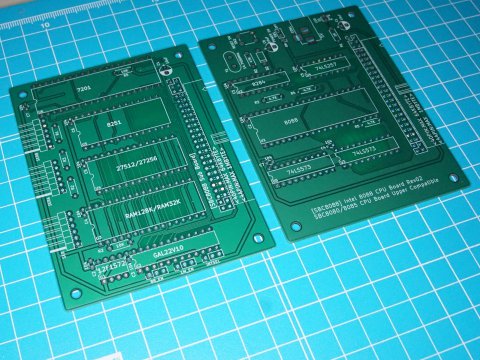

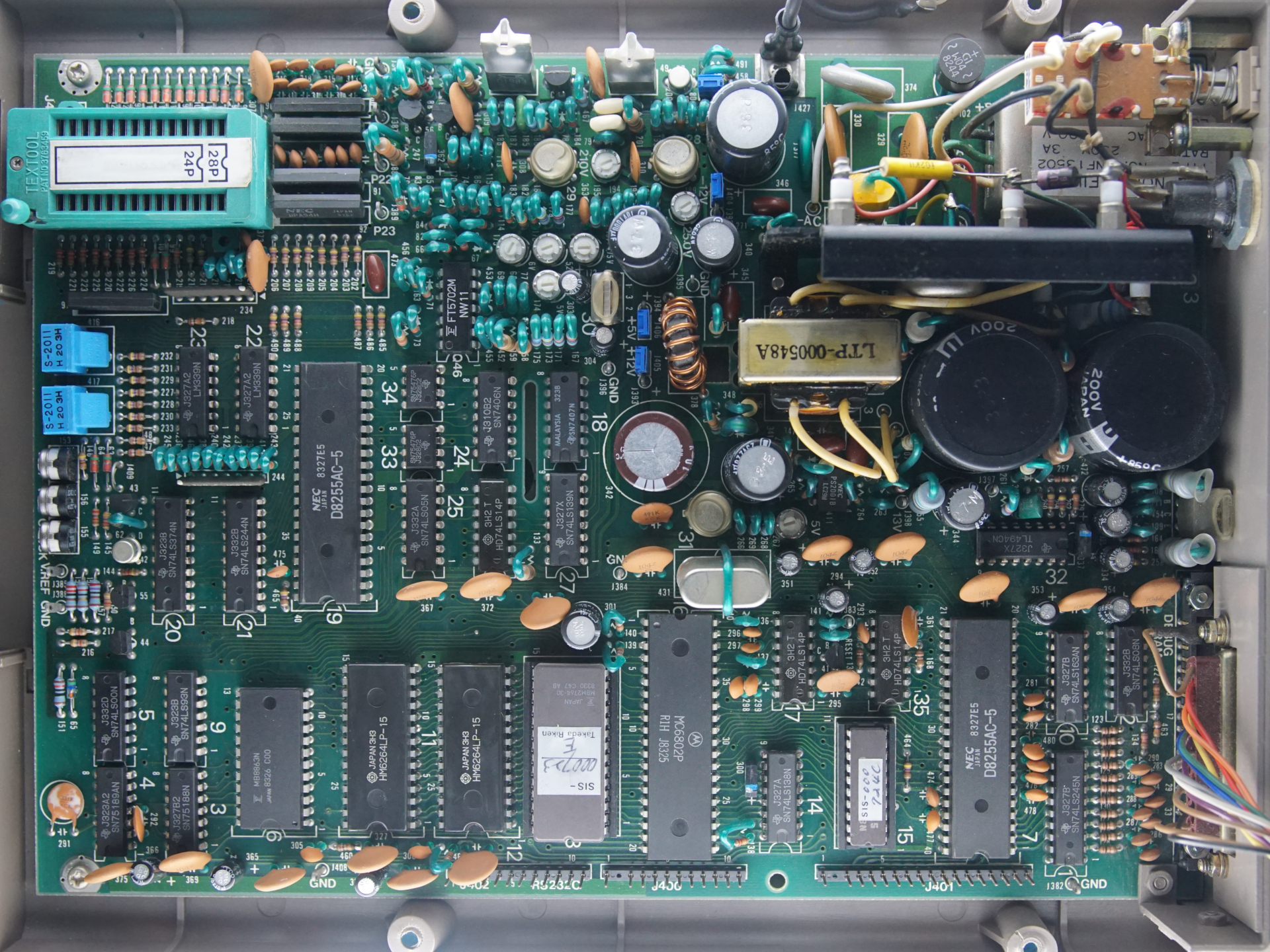

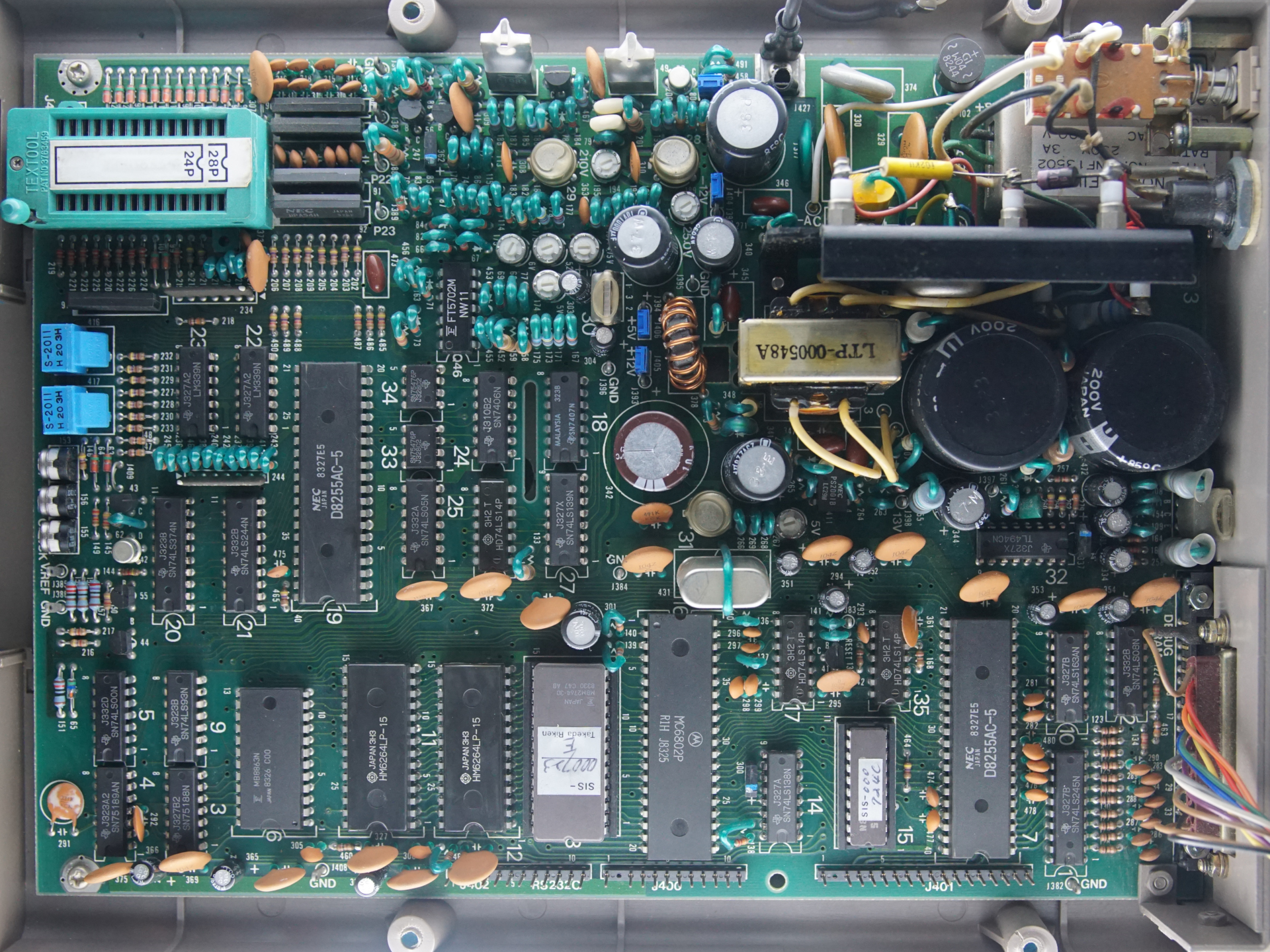

TR4941(分解編 その4)

分解編の最後は残るマイコンの部分です。

最初に基板全体の写真を再掲します。

操作パネルに8279が使われていたので80系のマイコンが載っているかと思いきや、使われていたのはMC6802でした。水晶振動子に近頃見ない巨大なものが使われていますね。これは2.4576MHzだったのでMPUクロックは1/4の0.6144MHzとなります。シリアル兼用でしょう。

隣のMBM2764-30はソケットなので読んでみようかな。

HM6264LP-15が2つ、これは容量的にROMに書くべきデータのバッファと思われます。MC6802には128×8bitのRAMを内蔵しているのでワークエリアは内蔵RAMの方に取っているのでしょう。

さらに左のMB8863NはMC6850 ACIAの相当品、シリアルポートですね。すぐ横にSN75188NとSN75189AN、232のドライバとレシーバもいます。

TR4941(分解編 その3)

やっと心臓部のROM周りです。

まず最初にROMソケットを見ておこうと思います。

定番中の定番、3MのTEXTOOLが使われています。

が、それだけではありません。

TL866Aのような最近の安いライタではソケットが直接基板にハンダ付けされていますが、高級機では基板にリセプタクルをハンダ付けしてその上にソケットを載せる構造になっているものがあります。ソケットのソケットのようなもので、ガタが来たソケットを交換できるようになっています。

これもそうなっていました。

それではROMソケット周辺の部品を見ていきます。

最近のお買い物(2022/10)

今日は歯の検診を受けてきたのですが... 詰め物の外れてるのやらいろいろ発見されて、しばらく通わなくてはならなくなってしまいました。

さて、10月の買い物です。購入履歴には数はあるのですが撮影の道具に使ったプラ板やら工具ばかりでここに並べるものはあまり残っていません。

TR4941(分解編 その2)

ニキシー管用の高圧電源を作り始めましたが、不足部品が出てきて到着待ちになってしまいました。普段とはあまりに違う分野なので高耐圧のケミコンなど持っていませんが、部品調達したときに何故か頭からすっぽり抜けていたのでした。

というわけでTR4941の分解編の続きをお送りすることになりました。

メイン基板です。

右上のかなりの部分を電源が占めていますね。ROMライタは5V以外に20V前後のVPP電源を必要としますが、5Vからの昇圧ではなく直接作っているのかな。ROMソケットとヒートシンクの間あたりに21.0V, 25.0Vのシルクのある半固定が見えます。

他に4.75V, 5.25V, 6Vの半固定もあります。4.75V, 5.25Vはベリファイ用、6Vは高速書き込み用でしょうか。

TR4941(分解編 その1)

なかを見てみたくて買ったTR4941、あれから数年経ってしまいましたが先日遂に開けました。

裏のネジを4本外すと表のカバーが上下に分かれて外れます。上カバーにはグランド線がネジ留めされているので注意します。

左が本体、上のカバーは通風孔が空いているだけのカバーですが、下のカバーには操作パネルが付いています。

まずは下のカバーから見ていくことにします。

曲げ癖がハッキリついているうえに、コネクタはピン数がそれぞれ異なっていて逆挿し防止のキーもありますからそのまま抜いてしまってOKです。